JR東日本は、2024年5月より横須賀線の一部区間で走行列車の回生電力(ブレーキ操作に伴い発生する電力)を有効利用する実証実験を実施しています。実施区間は列車の編成数が多く、使用電力量が大きい西大井~新川崎間で実証される計画です。当該区間では、エネルギー使用量3%程度、CO2換算で年約300tの削減効果が期待されており、実証実験の結果を踏まえ、本運用への移行が検討される計画です。

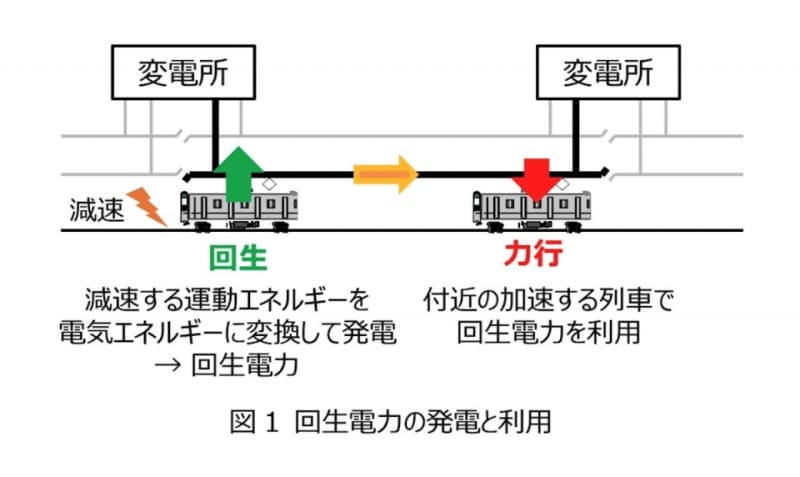

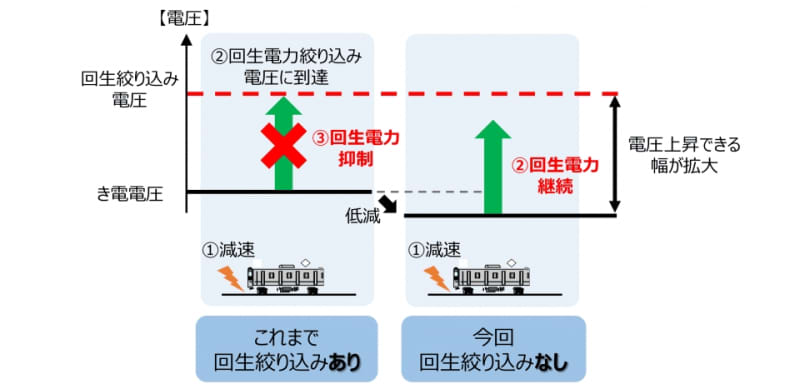

列車は架線から供給される電力により加速しますが、減速するときは列車の運動エネルギーを電気エネルギーに変換して回生電力を発電します。JR東日本ではこれまでも、発電した回生電力を付近を走行している列車に供給して有効利用することで鉄道における消費エネルギーを削減していますが、近傍に力行車両(自動車でいうアクセルをかけている状態)が存在しない場合、回生電力の発生によりき電電圧が上昇してしまうため、本来、他の列車で利用できるエネルギーが有効活用できない状況でした。

回生電力の発電と利用

今回の実証実験では、車両データなどにより回生電力の抑制がかかりやすい区間を把握し、列車運行ダイヤに影響を与えない範囲で、き電電圧(列車が走行に使用する電気の電圧)を抑制することが可能になったことから、き電電圧低減による回生電力の有効活用を実証するもの。すでに、列車の編成数が比較的少なく、使用電力量が小さい横浜線では、小机~八王子間で実証実験を実施済みで、昨年6月から本運用を開始しています。また、横浜線と編成数が近い埼京線は 昨年10月から同様の実証実験を開始しており、南武線でも今年6月から実証実験が開始されます。

き電電圧低減による回生電力の有効利用 イメージ