「戦争反対 サンクトペテルブルグ この文字は戦争が始まった初日に掲げられた」記事中のすべてのスクリーンショットはwww.nowobble.netより。許可を得て掲載

ロシアの人類学者アレクサンドラ・アルヒポワは、仕事仲間と共に戦争反対を唱えるストリート・アートを集めてきた。1年半にわたり収集したのは、ステッカー、落書き、リーフレットや複合的なインスタレーションの数々だ。ロシアの48都市の471作品の写真は、細かく仕分けされ、丁寧に英語に翻訳され、明解な解説がほどこされて、このサイトでまとめて見ることができる。

関連記事:The main effort of Russian propaganda language is to give the impression that there is still no war(未翻訳)

ウェブサイト「ノー・ウォブル(No wobble)」では、作品の展示に加えて2022年2月以降ロシアで見られるようになったシンボルや寓意的な言葉が、どのようにプロテスト・アートとして使われたかを紹介している。「ぐらつく」(あるいは「戦争」)を暗に否定したこのウェブサイトの名前はその絶好の例と言える。

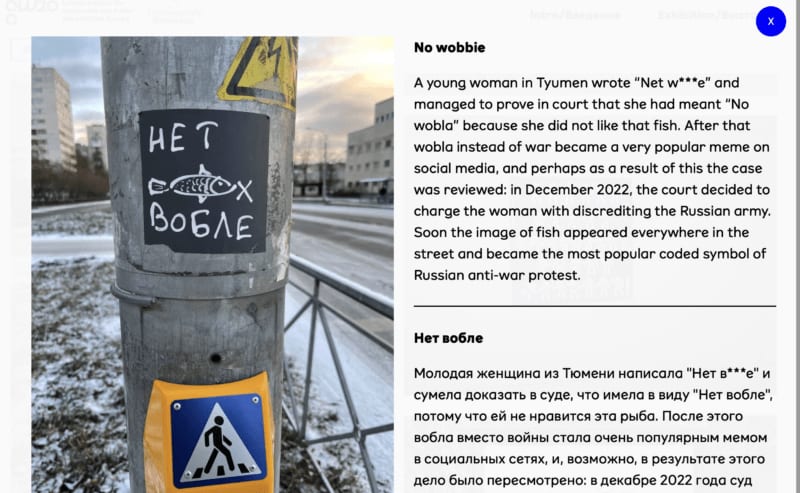

作品解説①

ノー・ウォビー(No wobbie)チュメニの若い女性が「Net w***e」と書いたことが問題視されたとき、女性は自分が書いたのは「No wobla」という意味で、なぜならwoblaという魚が嫌いだったからだと首尾よく法廷で主張した。その後、war(戦争)の代わりにwobla は、ソーシャルメディア上で大人気のネットミームとなり広まった。おそらくその結果、裁判は見直され、2022年12月、法廷はロシア軍の信頼を傷つけたことを理由に、女性に罰金を科すことにした。すぐにこの魚の画像は通りのあちこちで見受けられるようになり、ロシアの戦争反対の抗議運動における最も知られた暗号化されたシンボルとなった。

関連記事:Russian social media users now also want to say no to war while not actually saying it(未翻訳)

ウェブサイトはその名前について、「ロシア語の『戦争(voina)』と『ぐらつく(vobla)』は音が似ており文字数も同じで、遠回しに暗示していることは重要な意味をもっている」と説明している。

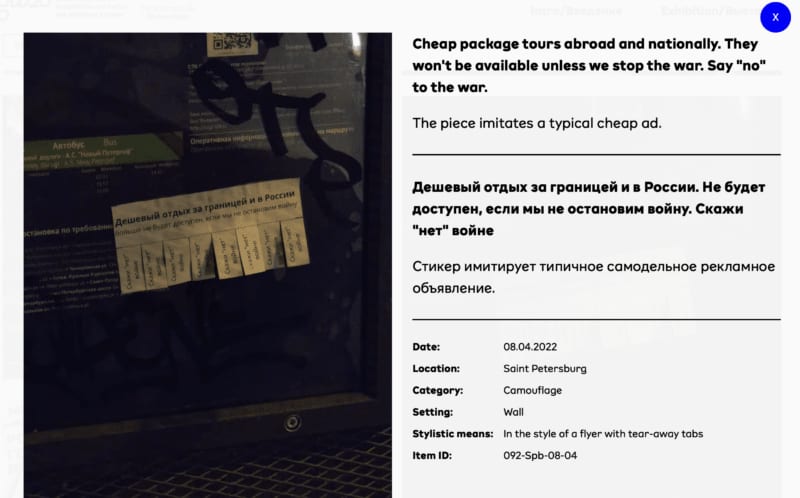

作品解説②

海外・国内の格安パッケージ・ツアー。戦争を止めない限り購入は不可。戦争にノーと言おう。これは典型的な安売り広告の模倣

また、この展覧会のアイデアは個人的な経験から生まれたものである。ロシアのウクライナへの全面侵攻直後、のちのコンテンツの作者の一人は、自分の未成年の娘が「戦争反対」のステッカーを描き、友人たちと地下鉄や通りに貼り付けているのを知った。彼はその残りを自分で貼りに行こうと決心した。それを実行している時、「震えて汗が止まらなかった」と言う。

作品解説③

ロシア人は戦争を望んでいるか?(E.エフトゥシェンコ)―おい、おまえ、撃つな。生きた獲物に命中させることができると自慢するな。(ユーリ・シェフチュク)ソビエトの詩人エフゲニー・エフトゥシェンコの詩『1961年』と、ロック・ミュージシャンのユーリ・シェフチュクの反軍国主義の歌から有名な一節を引用。

「戦争反対」のステッカーを貼ることについて、彼の怖れは根拠のないものではなかった。ロシアでは、平和を表す緑色のリボンを髪に編み込んだだけで罰金を科されたり、勾留されたりすることまである。多くのメッセージは通行人の目に留まる程度であるが、このような落書きやインスタレーションの中にはニュースになったものもあった。ロシアの祝日であるロシア・デーに、「レイプ」と「ロシア」を掛け合わせた新語「イズロシロヴァニエ(Изроссилование)」が現れたときは多くのメディアで話題になった。まもなくその作者は逮捕された。

アーチストのフィリペンゾはロシア帰国後、入国管理局で拘束された。彼はロシアの犯罪条例第19条3項『警察官の法的命令または要請に対する不服従』容疑で15日間勾留された。彼のモスクワでの最後の作品は2023年6月12日のものである。

ウェブサイトによると、少なくとも653人が、ステッカーを貼ったり落書きをしたりして捕まった。しかしそれでも、人々にとってストリート・アートは、反戦や反体制の意見を表現する最も安全な方法と言える。

作品解説④

祖国は大統領の尻のようなものではない。1957年生まれのユーリ・シェフチュクは有名な現代ロシアのロック・ミュージシャン(バンドDDT)。彼は戦争が始まった直後のコンサートでこの言葉を発した。

関連記事:Russian artist Alexandra Skochilenko addresses the court in Saint Petersburg at her trial over anti-war messages(未翻訳)

人々はステッカーを貼ったり、メッセージを書いたり、小さなフィギアを置いたり、よく知られた語句を引用し合成した落書きを作り続けているのだが、そうしながらも、CCTVカメラや警察や油断のない愛国者がいないか周りを警戒している。

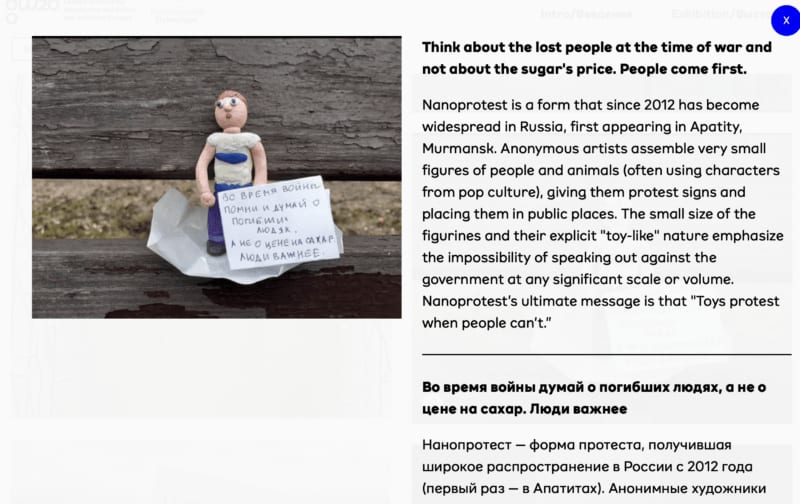

作品解説⑤

戦争で命を落としたり、行方知れずになったりした人たちのことを考えよ。砂糖の値段などは二の次。まずは人間だ。ナノプロテストは2012年以降ロシアで広がった様式で、最初はムルマンスク州のアパチートゥイに現れた。匿名のアーチストたちが、人や動物の極小のフィギア(多くはポップカルチャーのキャラクターを使ったもの)を集め、それに抗議のメッセージをつけて、公共の場に置いたのだった。フィギアを小さくし、見るからにおもちゃのような形状にしたのは、政府に対して大きな形や量で声を上げることが不可能であるからだ。ナノプロテストの最大のメッセージは「人間の代わりに、おもちゃが抗議する」である。

グローバル・ボイスはアレクサンドラ・アルヒポワに、この種の抗議活動が過去にもあったかをテレグラムで聞いた。

In Soviet times, of course, there was protest street art. The famous Tram Protest by artist and dissident Yuli Rybakov. This kind of protest existed, just not on such a scale, and peculiar not only to the Soviet Union. For example, in [fascist] Italy, when they wrote “Viva Verdi!” on the walls, it was deciphered as “Live long Victor Emmanuel II, King of Italy.” The same thing in Soviet times, in place of the Soviet power [sovetskaya vlast] was said “Sofia Vlas.” The mechanism is the same. Exactly the same thing is used now: instead of the Presidential Administration [Administratsiya Presidenta] people say Anna Pavlovna. It always arises when there is some kind of pressure. When people's public voice is taken away, they start trying to look for some kind of way out.

ソビエト時代は、もちろん街なかで見られるプロテスト・アートはありました。有名なものに反体制派アーチストのユーリ・ルイバコフによる路面電車内でのプロテストが挙げられます。このような抗議活動はありましたが、これほどの規模ではありませんでした。またソビエト連邦だけではありません。たとえばファシスト政権時代のイタリアでは壁に『ヴェルディ万歳!(Viva Verdi!)』と書くと、『イタリア王ヴィクトル・エマニュエル2世万歳(Live long Victor Emmanuel II, King of Italy.)』と解釈されました。同じことがソビエト時代にもあり、ソビエト権力(sovetskaya vlast)の代わりに『ソフィア・ヴラス(Sofia Vlas)』と言われました。仕組みは同じです。まったく同じことが現在でもあります。つまり大統領政権(Administratsiya Presidenta)の代わりに、人々はアンナ・パブロヴナ(Anna Pavlovna)」と言うのです。何かある種の圧力がある時はいつもそうなります。人々は自分たちの意見を堂々と言えなくなった時、その声を表出する別の方法を探すのです。

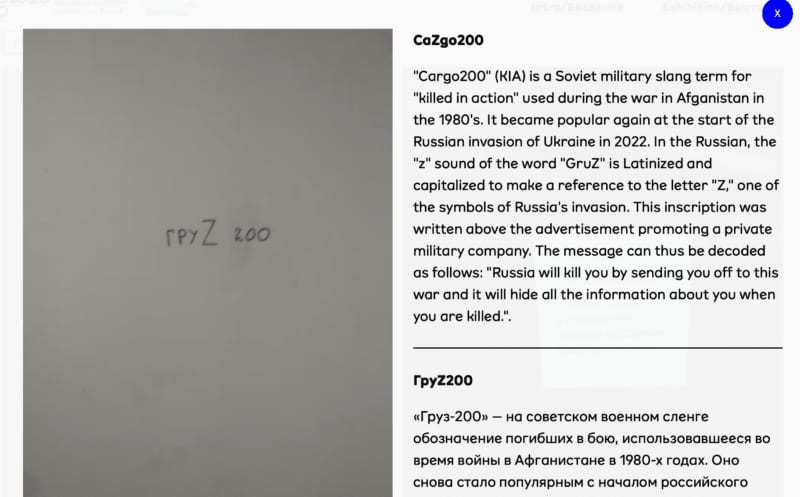

作品解説⑥

CaZgo200「Cargo200(KIA)」は1980年代アフガニスタンの戦争で使われたソ連軍のスラング。KIA(Killed In Action)とは「戦死」を意味する。2022年にロシア軍がウクライナへの侵攻を開始したとき、再びよく目にするようになった。ロシア語では「GruZ」の「z」の音がラテン語化され、ロシアの侵攻のシンボルである大文字の「Z」で表されている。この文字は民間軍事会社の広告の上に書かれていた。メッセージはこう読み解くことができる。「ロシアはあなたを戦争に送り込み、あなたを殺すだろう。そしてあなたが死んだことに関するすべての情報を隠蔽するだろう」

アルヒポワは、このような言い換えや暗号は「中国ではよく見られることだ」と言う。クマのプーさん禁止令を思い出せばわかるだろう。ベラルーシでも同じようなことはある。しかしそれを明確に表すためには誰かがそれを集める必要がある。

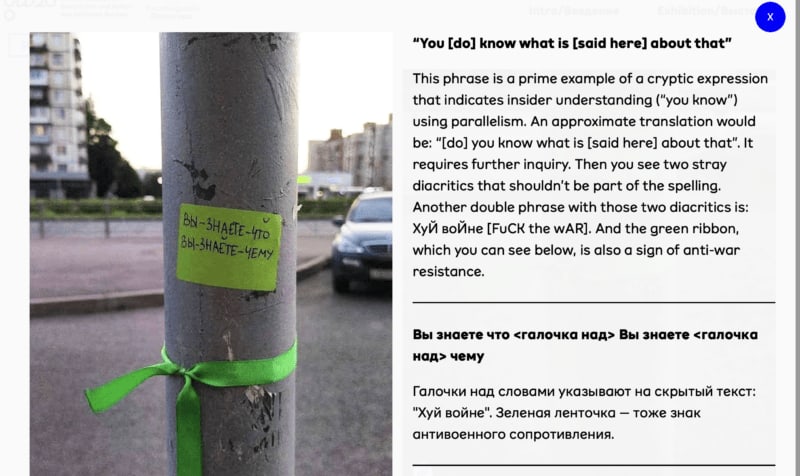

作品解説⑦

それについてここでどう言われているか、わかっているだろう。このフレーズは並べて使うことで、心の内(「あなたは知っている」)を表す典型的な例である。ひとつの要約としては、「それについてここでどう言われているか、わかっているだろう」となるが、これはさらなる探求が必要。またスペルの一部としてはあり得ない発音符が2つ紛れ込んでいる。もうひとつの重ね言葉には、その2つの発音符がついて「ХуЙ воЙне(FuCK the wAR)」となっている。下に見える緑色のリボンは戦争反対の抗議のサインでもある。

アルヒポワはこう続ける。「書かれたものやステッカー、インスタレーションは、まず最初の形です。2つの表出の形があって、一つは公の場で創作されたもの、もう一つは、その次の段階でデジタルスペースに拡散されたものです。こういった表出の形の進化は今までありませんでした。人の興味を引きつける最も魅力的で目を引くもの、考えられたものが選ばれ、人々が写真を撮ることでさらに広まっていくのです」

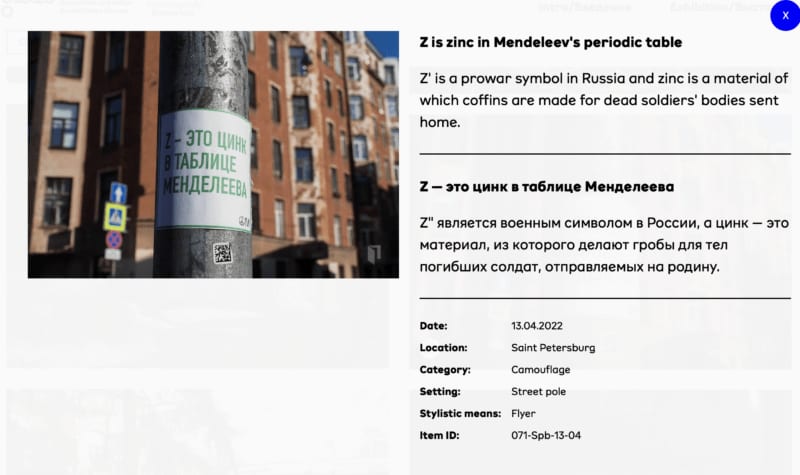

作品解説⑧

Zはメンデレーエフの周期表の亜鉛である。Z’はロシアでは戦争支持者のシンボルであり、亜鉛は戦死した兵士を国に送り返すため作られた棺の材料である。

「もちろん多くの反乱者がこのようなプロテストの文言を広めています。プロテスト・ペテルブルクやジャーナリストのローマン・スーパーが開設した抗議活動のテレグラム・チャンネルがあります。しかし情報源の問題もあります。というのも人々が撮った写真が、たとえば実は2019年のものだったとわかることがとても多いのです。R.スーパーのチャンネルでは、ひとつの落書きが間違った日付で何度も出されていました。ですから私がいつもお願いしているのは、自分の目で見たものや、自分の町で友人や家族が実際に見つけたものを送ってほしいということなのです」とアルヒポワは語った。

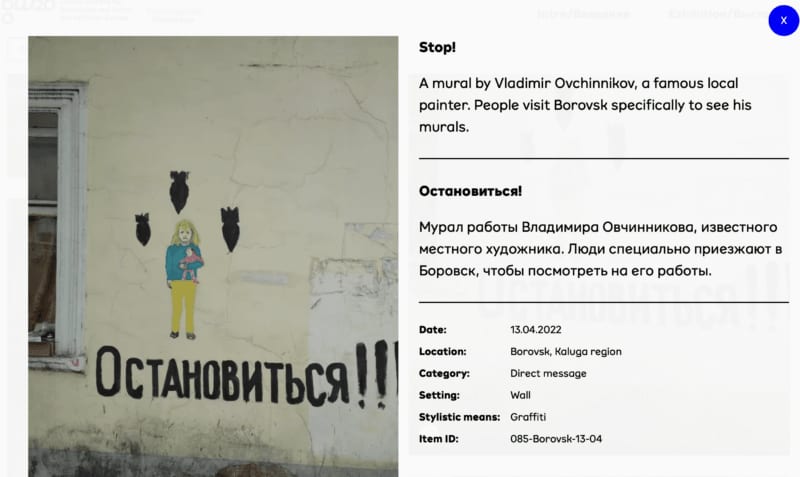

作品解説⑨

止まれ!地元の有名な画家ウラジーミル・オフチンニコフによる壁画。人々は彼の壁画を見るためにボロフスクを訪ねる。

「サンクトペテルブルクから写真がたくさん届いています。そこはプロテスト活動がとても盛んな街です。この展覧会を公開したとき、多くの人々が、どうして自分たちの町のことに触れなかったのかと言って、今月撮った新しい写真をたくさん送ってきました」とアルヒポワはグローバル・ボイスに語った。

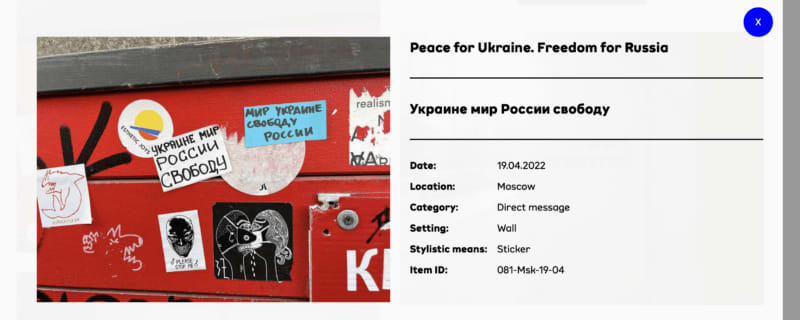

作品解説⑩

ウクライナに平和を。ロシアに自由を。

「モスクワやサンクトペテルブルクだけではなく、たとえばスモレンスクで何が起こっているかなど、もっと範囲を広げることは大事だと思っています。というのも、スモレンスクで書かれた落書きはモスクワよりも責任が重く問われるでしょう。スモレンスクでのプロテスト行動は、より注意をひくのです」

作品解説⑪

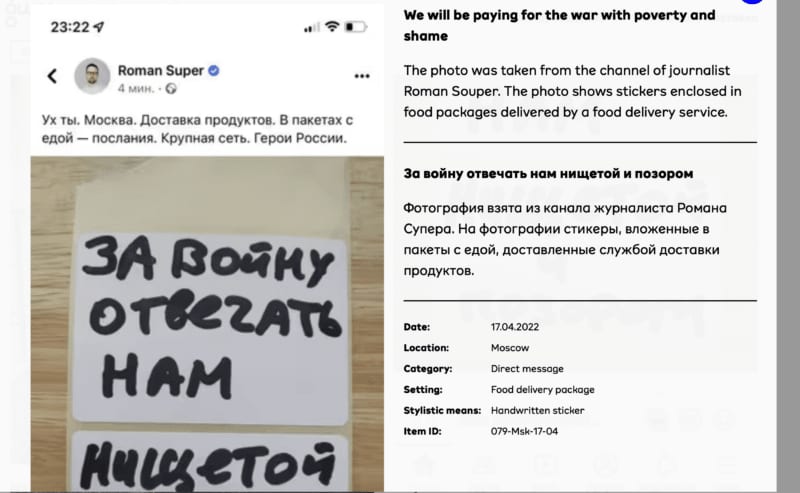

私たちはこの戦争の代償を貧困と恥で支払うことになるだろう。ジャーナリストのローマン・スーパーのチャンネルから提供。この写真はフードデリバリー・サービスにより配達された食品のパッケージに同封されたステッカー。

アレグザンドラ・アルヒポワは、このサイトのコレクションが今後補充されるかわからないが、送られてきたものはすべて保存していると言う。ストリート・アートは絶対に研究されるべきだが、特にロシアでは過小評価されていると考えている。

作品解説⑫

花は弾丸よりも良い

「人々は手間のかかる作品づくりをするプロのアーチストの作品に注目しようとします。そのような作品ももちろんこの展覧会には含まれますが、私が見てもらいたいのは、普通の人や学生が夜中に作ったものです。プロのアーチストではない人々によるこのような表現は、決して彼らだけのものではありません。プロの作品は美術史家が扱いますから、普通の人の作品こそここで取り上げたいのです」

作品解説⑬

プーチンはロシアを殺した。

アルヒポワは次のように語った。このような静かなプロテストに触れて心の慰めを得た人が沢山いる。それが共感をよぶひとつの手立てともなっていることは、とても大切なことなのだ、と。

作品解説⑭

全てはウクライナ(Everything will be Ukraina)「全てはうまくいく(Everything will be alright)」の言い換え。

Here's a person going at 3 a.m. in Yekaterinburg to stick “No to war” stickers and, sneaking up to a pole, they find another person's “No to War” sticker there. And they feel tremendous joy, because they realize that there is an ally. Propaganda makes people lonely. It seeks to show that any person who thinks differently is in a significant minority. This is why there is such a big battle for the ability to speak out in public space. As one of my interlocutors said, here's John Smith leaving the house to get bread. He gets into the elevator and sees a sign that reads “No to war.” He goes out to the entrance and sees a sticker “Down with Putin.” He goes to a bus stop, and there's something anti-war there too. He buys a loaf of bread and there's a “Remember Bucha” sticker on it. All of this is to make the statement strong, to show that there are many people around who are against the war.

午前3時のエカテリンブルグ、「戦争反対」のステッカーを貼りに行った人がいる。そっと柱を見上げると、他の人が貼った「戦争反対」のステッカーがそこにあるのを見つける。そしてとてつもない喜びを感じるのだ。仲間がいると知って。プロパガンダは人々を孤独にする。プロパガンダは、意見の違う人は圧倒的に少数派だと思わせようとする。だから公の場で声を上げることは大変な葛藤となる。私と話したある人はこう語った。パンを買おうと家を出たある男がいる。エレベーターに乗り込むと「戦争反対」の看板を見つけた。エントランスを出て、今度は「プーチンを倒せ」というステッカーを見る。バス停に着くと、そこにも戦争反対のメッセージ。これらすべては、戦争に反対する人々が実は周りに大勢いることを強く明確に表しているのだ。

原文 Alena Moricheva 翻訳 Moegi Tanaka · 原文を見る [en]