株式会社矢野経済研究所(代表取締役社長:水越孝)は、国内の貨物輸送に纏わる動向を調査し、輸配送の効率化に向け先行している取り組みについてまとめ、今後の展望を考察した。ここではその一部を公表する。

1.調査結果概要

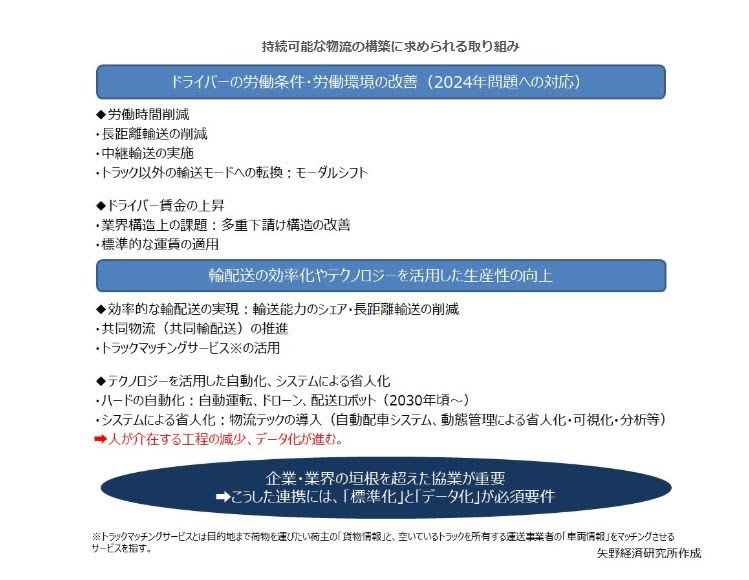

国内物流において、目下の課題となっているのが深刻な人手不足である。輸配送に関してはドライバーの時間外労働時間の上限規制(2024年問題)も始まり、将来的に輸送能力不足による物流の停滞が懸念されている。こうしたなか、持続可能な物流の構築に向け必要となる具体的な取り組みを2つに分けて言及し、次に提示する。

【ドライバーの労働条件・労働環境の改善】

日帰り運行が可能な中継輸送や、トラック以外の輸送モード(鉄道・内航海運)への切り替えを進めるなど、ドライバーの長時間労働の改善に向けた動きが進んでいる。なお、納品時や荷役作業開始までの待機時間の削減や、手荷役の廃止(パレット化)といった荷主側の取り組みも合わせて必要である。これらに加え、物流業界の構造上の課題とされる荷役企業と運送事業者との契約運賃の見直しや、実運送を担うドライバーの賃金を引き上げることも重要である。

【輸配送の効率化やテクノロジーを活用した生産性の向上】

輸送能力を最大限に活用し、積載効率や実車率の向上を図るべく、共同物流(共同輸配送)の取り組みやトラックマッチングサービス※(求貨求車)の活用が進む。共同物流では、異業種間での連携も見られるようになり、業界の垣根を超えた物流のシェアリングが広まることで、さらなる輸配送の効率化が期待される。

テクノロジーの活用では、ハードウェアの自動化(自動運転、ドローン、配送ロボット)は2030年頃の本格的な導入を見据え、現在技術開発と法整備が進行中である。また、ソフトウェアでは、自動配車システムや動態管理システムなどの導入により、データ化や省人化を進め、全般的に生産性を向上させている。

※トラックマッチングサービスとは目的地まで荷物を運びたい荷主の「貨物情報」と、空いているトラックを所有する運送事業者の「車両情報」をマッチングさせるサービスを指す。

2.注目トピック~中継輸送の市場概況~

中継輸送とは、長距離・長時間に及ぶ運行などにおいて、運行途中に中継地点を設置し別のドライバーと交替させることで、一つの運行を複数人で分担するリレー方式の輸送形態を指す。代表的な中継輸送の方式としては、中継拠点でトラクターのヘッド交換をする「ヘッド交換方式(トレーラー・トラクター方式/スワップボディ方式)」、中継拠点で貨物を積み替える「貨物積替え方式」、中継拠点でドライバーが車両を交替する「ドライバー交替方式」の3つがある。トラックドライバーの長時間労働を抑制し、労働力不足を解消する解決策の一つとして注目が集まっている。

中継輸送を行う上での主な前提条件は、①中継地は発着地と到着地の中間地点(ドライバーの1日に走行可能な距離が500km前後とされることから片道250km程度が目安)にあること、②中継地は大型車両が複数台駐車できるスペースの確保ができていること、③発着地・到着地の両地点で、まとまった荷物量が定期的に確保できていることが挙げられる。

中継輸送は、2016年頃より長距離ドライバーの労働環境の改善に向けた取り組みとして開始された。2022年度以降は、実導入を目的とした実証実験の開始や、これまで実証を行ってきた企業による定期運行の開始、拠点の整備などが進む。

一方で、中継輸送を実施する上で課題となる主な要因は、コストの高さ、運用・運行管理の難しさ、物量の調整である。

なかでもコストの高さがネックとなり、中継輸送の検討や実証実験を行ったものの、実運用に至らないというケースもある。中継輸送はトラックドライバーの長時間労働の抑制と労働力不足の解消といった観点から実施する必要があると考える。短期的なコストとの比較ではなく、中長期的な観点から効率的な中継輸送の実施を判断していくことが求められる。