国土交通省によると、1年間で再配達される宅配便の数は約5億個。2022年度の宅配便取扱個数50億個の約1割となります。インターネット通販の普及により、宅配便の数が年々増加。さらに宅配ドライバーの時間外労働が制限される「物流の2024年問題」の影響も懸念されています。そんな中、再配達のカギとして期待されるのが「置き配」です。置き配の現状やトラブル回避方法について深掘りします。

ヤマト運輸は6月10日から受け取り対象商品を拡大

「置き配」は、家に荷物の受け取り手がいない場合、玄関の前や宅配ボックスなどに荷物を置く配達のこと。利用者は年々増えており、宅配ボックスを販売するナスタ株式会社が2023年に行った調査によると、置き配の利用経験率は67.3%。2019年と比べると約2.5倍となっています。

東京経済大学経営学部の宮武宏輔准教授は「宅配業者も置き配に力を入れている」と話します。宅配事業大手のヤマト運輸は6月から、玄関先などに荷物を置く「置き配」で受け取れる荷物の対象を増やします。これまでは一部のネット通販事業者の商品だけが対象でしたが、6月10日からは、宅配サービスの「宅急便」「宅急便コンパクト」が利用対象に。置き配で受け取れる荷物はこれまで全体の2割程度でしたが、これにより全体の8割まで大幅に増えるといいます。ドライバーの負担は軽減されることが予想されます。

「盗難が不安」トラブルにつながるケースも

一方、不安の声もあるようです。宅配便の利用者を対象にしたアンケート調査では、置き配が不安な理由で最も多かったのが「盗難」。調査した会社の担当者によると、戸建て住宅やアパートには宅配ボックスがないことが多く、置き配した荷物がなくなるトラブルにつながるケースが多いといいます。

「鍵付きの置き配用バッグ」活用でトラブル回避

宮武准教授は置き配によるトラブルが心配な場合、玄関先に鍵付きの置き配用バッグの活用をすすめています。

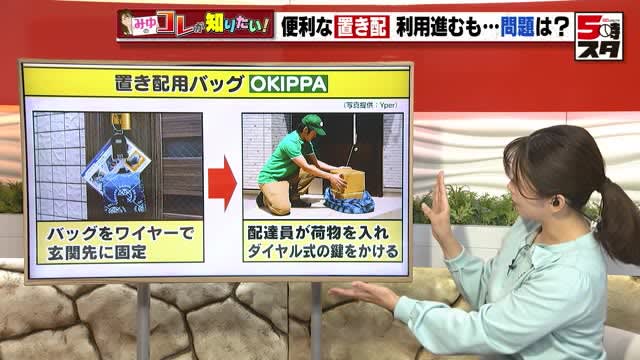

一例として、折り畳み式の置き配用のバッグ「OKIPPA」の仕組みを見ていきます。あらかじめ、バッグを玄関先に付属のワイヤーで固定。配達員にバッグの中へ荷物を入れてもらったあと、バッグのファスナーにダイヤル式の鍵をかけてもらいます。暗証番号は設定した人しか分からないので、盗難を防ぐことができるのです。

宮武准教授は「今後、再配達するための人手や時間が足りなくなると、再配達サービス自体もなくなる可能性がある」としています。そのうえで「置き配の利用は配達員の苦労を減らすため、そして便利なサービスを持続させるために必要」とのこと。便利なサービスの裏に大変な思いをしている人がいるということを忘れずに、宅配業者の負担にならないような行動を心がけましょう。