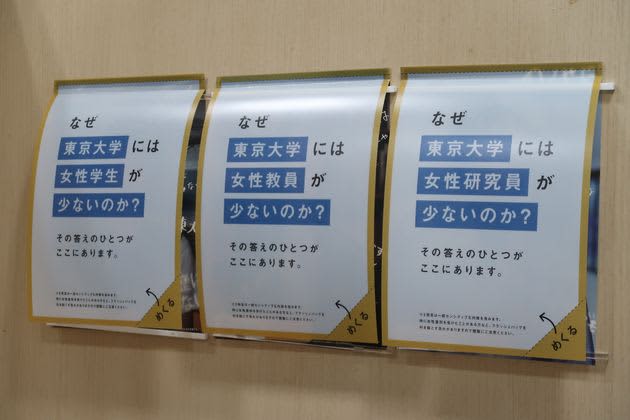

東京大学のキャンパス内に5月1日から掲示されていた「問い」のポスター

【合わせて読みたい】「いまだ弁護士=男性」「お酌担当にされる」…朝ドラ「虎に翼」でも注目、法曹界のジェンダーギャップを6割が実感

「なぜ東京大学には女性が少ないのか?」

そんな問いを大きく掲げたポスターが5月1日、本郷や駒場キャンパスの掲示板や食堂のトレーに一斉に貼り出された。SNSなどで在学生らのさまざまな反応が上がる中、同20日からは「答えのひとつ」を描いた続編の掲示が始まった。

新たに掲示された3パターンの続編は、2枚のポスターを重ね合わせたもの。問いが記された半透明の1枚目をめくると、2枚目に「答え」が描かれている、という仕掛けになっている。

新たに貼り出されたポスターはめくって「答え」を見る形式になっている

学生の男女比は8:2、教員は9:1

まず「答え」を見る前に、前提となるデータを確認しておきたい。

日本のトップ大学とされる東京大学には、2023年5月時点で13,974人の学部学生が在籍しているが、このうち女性学生は2,930人(20.9%)にとどまる。

この男女比「8:2」という数字は、世界の一流大学と比べてもきわめて偏っていることがたびたび指摘されてきた。たとえば東大の「戦略的パートナーシップ校」であるカルフォルニア大バークレー校の女性比率は54.8%。同じくパートナー校のケンブリッジ大は48.6%、北京大は46%、ソウル国立大学は36.5%などで、「東大の女性学生比率は極端に低いことがわかる」(矢口祐人『なぜ東大は男だらけなのか』集英社新書、2024年)。

さらに東大では、▽首都圏からの進学者が多数を占める、▽特定の進学校出身者の割合が大きい、といったことから「学生の価値観が単一になりがち」とも言われており、「こうした学生の偏りが、社会にも偏りを生んできた」との見方もある。

教員も女性比率が2割を下回り、とりわけ教授のポストに関しては「9:1」とさらに偏りが大きい。教授や准教授といった上位職になるほど、女性の割合が小さくなる現状も大きな課題とされており、学内のジェンダーバランスの是正と多様性の確保が喫緊の課題となっている。

「#言葉の逆風」を可視化

こうした課題を背景に立ち上がったのが、今回のプロジェクトだ。実際にポスターをめくると、正面を見据える1人の女性と、その周囲に渦巻く無数の言葉が目に飛び込んでくる。たとえば次のようなものだ。

「女子なのに東大?」「地元の大学でいいんじゃない?」

「学歴つけても結婚できないよ」「女性なのに研究熱心だね」

「女性に重職は任せられない」「子どもが可哀想」

5月20日から掲示が始まった「#言葉の逆風」ポスター(左から学生編、研究員編、教員編)

これは、東大の学生や教員らが、家族、友人、同僚、あるいはSNSなどで実際にかけられたものだ。企画者は今回、学内の687人を対象にアンケートを実施。「自分がかけられた言葉」や「実際にキャンパスで見聞きした言葉」を募り、「学生編」「研究員編」「教員編」として3種類のポスターに可視化した。

アンケートでは、こうした性差別的な言葉が「トラウマになっている」と語った回答者も(そのため、「答え」である2枚目のポスターを、1枚目で隠す配慮を施した)。ここで浮かぶのは、女性の進学やキャリア形成を阻む「言葉の逆風」の存在だ。プロジェクトを説明するリーフレットは、ジェンダーバイアスにもとづく周囲の言葉こそが、女性の意欲や機会を奪ってはいないかと強く問いかける。

「想像してほしい。人生ずっとこんな言葉を浴び続けてきたらと。何気ない言葉であっても、もはや逆風だ。このような言葉は、前に進もうとする女性の意欲を削ぎ、未来の選択を変えてしまうことだってある。(中略)この国で生きる女性には、いまだ逆風が吹いている。止めるには、一人ひとりの意識の変化が必要だ。」(「#言葉の逆風」リーフレットより)

マジョリティ側の意識改革を

「#言葉の逆風」と題した本企画は、東大のジェンダー・エクイティ推進オフィスが、ジェンダーバイアス是正を目的に新たに始めた取り組み。

日常的な「言葉」に焦点を当てた理由について、東大理事・副学長(国際、ダイバーシティ&インクルージョン担当)の林香里教授は、、「まずは現状を可視化し、意識の改革を訴えたい。学内の全構成員の意識改革が果たされなければ、女性リーダーの育成や女性教員の増加といった取り組みもついてこない」と説明する。

アンケート回答を見て、「いまだにこうしたことが言われていることに、本当にがっかりする。けれど、だからこそやる意味もある」と感じたという。現在放送中のNHK連続テレビ小説「虎に翼」を引き合いに、「人間の意識を変え、組織を変えることはこうも難しいのかと。まだまだ道のりは長いが、それでも少しずつ内側の雰囲気は変わってきている」とも語った。

今回の取り組みには、社会で活躍する卒業生も協力している。テレビコメンテーターなどとしても活躍する法学者の山口真由さんはプロジェクトのHP上で、「言葉さえ変わればそれで終わりではないけれど」と前置きしたうえで、「可能性の翼の力強い羽ばたきが言葉の逆風で抑え込まれないようにと願っています」とコメント。

また、宇宙ビジネスの最前線に携わる起業家の岡島礼奈さん(株式会社ALE代表)も、「数学出来る女は女じゃない。中身男」と過去に何度も言われたと回答。「30年前といわれていることがほぼ変わっておらず改めて考えさせられた」とし、「アンコンシャスバイアスがなくなることを心の底から願っています」との言葉を寄せた。

東大の取り組み

近年の東大は、「ダイバーシティ&インクルージョン」を基本理念の一つに掲げ、女性、性的マイノリティー、障害者、外国人といった多様な人々が安心して過ごせるキャンパスづくりをはじめ、さまざまな改革を進めている。

2021年の藤井輝夫総長の就任時には、執行部を刷新し、理事8人のうち過半数の5人を女性として再スタート。基本方針には「学生における女性比率30%を目指す」ことや、「教員における女性比率を 25%以上とする」ことを具体的な行動計画として盛り込んだ。今回のポスターも、女性リーダー育成を推進する東大の「#WeChange」というプロジェクトの一環として制作されたものだ。

今年4月の入学式では、藤井総長が式辞で「構造的差別」に言及。教育現場において「女性の進学や理系受験をさまたげるような障壁の存在が指摘されています」などと語ったことも話題となった。

>>【式辞全文はこちら】東大にはなぜ女性が少ないのか。入学式で総長が問いかけた「構造的差別」とは

偏った比率、他の有名国立大でも

なお国内の大学における男女比の偏りは、東大だけに限ったものではない。

学部学生の女性比率は、京都大が21.9%で東大とほぼ同水準。

その他の有名国立大でも、北海道大=29.5%、東北大=26.3%、筑波大=38.6%、名古屋大=31.0%、大阪大=34.4%、神戸大=35.8%、九州大=29.7%、一橋大=28.2%、東京工大=12.9%などと、多くが4割に満たない。

さらに早稲田、慶応、明治、中央、立命館といった主要私立大も、学部学生の女性比率は30%台にとどまっているのが現状だ。(前出『なぜ東大は男だらけなのか』参照)

主要な大学におけるジェンダーの偏りや多様性の欠如は、日本社会全体の問題にも直結している。林教授は「こうした問題に対し、悩んでいるのはどこの大学も同じ。女性教員の採用や支援のあり方をはじめ、さまざまに情報共有しながら、ともに考える場をより広げていけたらと思う」と話す。