日本が世界に誇る「はたらくバイク」といえば、スーパーカブで異論はないでしょう。国によって、タウンメイト(ヤマハ)や、スズキのバーディー(スズキ)は「ヤマハのカブ」「スズキのカブ」と呼ばれることもあり、世界中でビジネスバイクの代名詞になっています。

ホンダの歴史

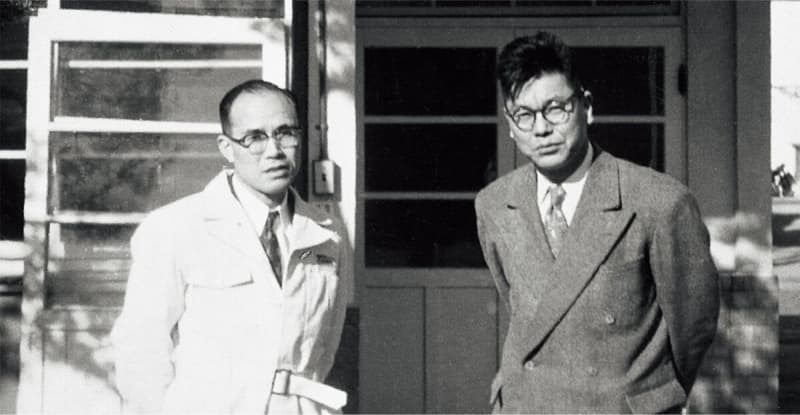

出典:https://global.honda/jp/brand/history-digest/75years-history/chapter1/section1/

1946(昭和21年)に本田宗一郎は、静岡県浜松市に本田技研工業株式会社の前身となる本田技術研究所(当時)を起業し、内燃機関および各種工作機械の製造、ならびに研究を開始しました。本格的にバイクの生産を開始したのは1949(昭和24)年のこと。初の自社設計フレームに98cc 2ストローク単気筒エンジンを搭載したドリーム号D型を発表しました。

ドリーム号D型は気軽に乗れるように、クラッチレバーは無く、シフトペダルを左足で前に踏むだけで1速、足を離せばニュートラルに戻り、かかとで後ろに踏めば2速に入るクラッチ機構が採用されていました。人々の夢を乗せたドリーム号D型は、戦後の日本を軽快に駆け巡りました。

日本にマッチしたバイクが誕生

出典:https://global.honda/jp/brand/history-digest/75years-history/chapter1/section1/

次回作へのヒントを得ようと本田宗一郎社長と藤澤武夫専務は欧州へ渡航します。そこで目にしたのは国情の違いや、小型バイクの使われ方の違いでした。モペットでもスクーターでもない、優れた新機軸の小さな二輪車の必要性を感じ取ったそうです。

スーパーカブには厳しい条件が設けられていました。

● エンジンは、高出力、静粛性と燃費に優れた4ストローク。

● 車体は女性も乗り降りしやすいカタチとサイズ。

● ギアの操作でクラッチレバーを必要としないシステムの構築。

● 先進性のあるデザインで、かつ親しみやすく、飽きがこない。

出典:https://global.honda/jp/brand/history-digest/75years-history/chapter1/section1/

これらをクリアし、1958年8月にホンダの代名詞とも呼べる「スーパーカブ/スーパーカブC100」が発売されました。現在、カブシリーズは多彩なバリエーションがあり、ビジネスシーンはもちろん、レジャーバイクとしても大人気です。

チョロバイになったカブたち

2002年ごろに発売された3種類のチョロバイ・カブを紹介します。

プレス・カブ50

プレス・カブ50は、新聞配達などに特化したカブです。リリースニュースによると、「新たに新聞配達など業務用としての使い勝手や機能を向上させた『ホンダプレス・カブ50』(スタンダード)・(デラックス)の2タイプを追加し、2月25日よりそれぞれ発売する」と発表されています。

スタンダードとの大きな違いは、フロントバスケットに切り替え可能なヘッドライトが装着されていることです。これにより新聞を満載しても前方確認性が保たれます。またキャリアに重い荷物を積むため、サスペンションが強化されていたり、サイドスタンドも装備されるなど、新聞配達時の利便性が向上しています。

チョロバイは「デラックス」をモデル化しています。ヒーターグリップやフロントバスケット下部にウィンカーを装備しています。当時高校生だった筆者は新聞配達のバイトをしていましたが、3ない運動のせいで免許が取れず。バイクで配達できる人たちを羨ましく思っていました。ちなみに当時(1985年)の報酬は1部配達するごとに8円という安さ。まったく割に合いませんでした。

郵政カブMD90

日本郵便が郵便物の集配業務に使用するカブです。MDはMail Deliveryの略。郵政民営化後も「郵政カブ」の愛称で呼ばれています。かつて郵政仕様車として改造されたビジネスバイクは、各社からリリースされていました。そんな中でカブが市場を独占できたのは、1971年に専用設計車の「MD」を登場させたからです。さらに燃費がいい、壊れにくいとなれば、選ばれない理由はありません。

フロントに大きなカバン、リアキャリアにボックスを取り付けたお馴染みのスタイル。排気量は50cc、90cc、110ccがあり、荷物の重さに応じて車両を使い分けているようです。冬でも配達に使われるため、グリップヒーターが装着されています。ミツバチのようにブンブンと走り回る郵政カブ。仕事の邪魔にならないよう、静かに見守ってあげてください。

出前を可能にした日本の技術

スーパーカブは、左手でのクラッチ操作を省き、自動遠心クラッチの採用、ギアチェンジもシーソーペダルを採用しています。開発の最終段階で本田宗一郎は「これは出前持ちが、そばを肩にかついで片手で運転できるバイクだ」と紹介したそうです。

このチョロバイには、懐かしい「出前機」が装着されています。出前機は昭和30年代に開発され、日本の高度成長期に活躍しました。厚くて弾力性のあるゴムでできた空気バネを採用。バイクが走行中に揺れてもバネで緩和され、荷台は振り子のように水平に動いて傾かないようになっています。

昭和の食文化を支えただけでなく、1972年の「札幌オリンピック冬季大会」では、出前機で聖火が運ばれました。現在出前機を製造しているのは一社のみ。価格は約10万円です。

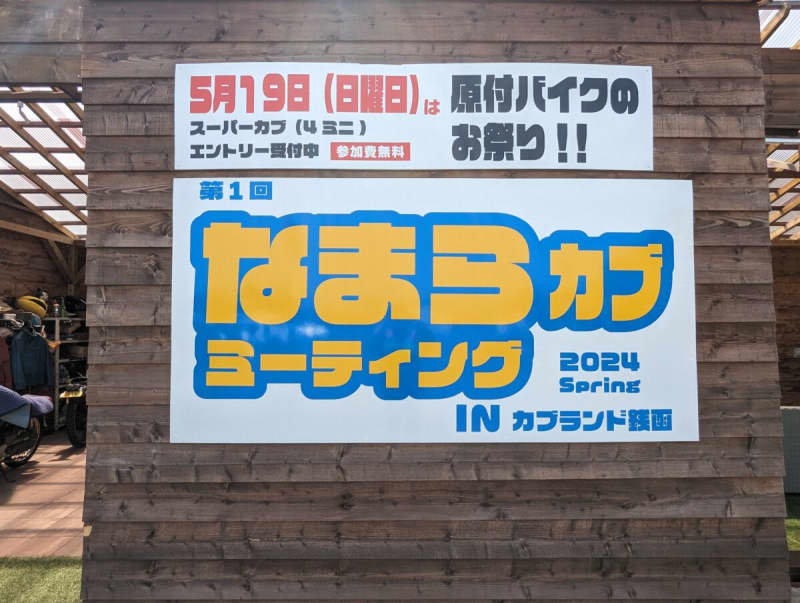

カブヌシ増加中

カブヌシ増加中! 最近ではリトルカブ、ハンターカブ、クロスカブなど、アソビの分野にも進出しています。カブに乗るライダーは「カブヌシ」と呼ばれ、その交流の場として全国に「カブの駅」も誕生しています。各地でイベントなども開催されているので、カブ仲間を広げてください。