歌舞伎座「六月大歌舞伎」で、中村獅童の長男小川陽喜が初代中村陽喜(はるき)として、次男小川夏幹が初代中村夏幹(なつき)として初舞台を踏む。そして獅童自身も「思いもよらなかった」と語る憧れの大役に挑むことに。本番を目前に控え、息子たちと過ごすうれしくも忙しい日々を熱く語ってくれた。

――ご挨拶回りでお忙しい時期でしょうか。

獅童 もうね大変ですよ。1日に何十軒と回るので。(中村)時蔵さんご一家と一緒に6月の襲名メンバーでご挨拶に回っているのですが、夏幹は(尾上)菊五郎のにいさんにご挨拶した時、人間国宝で大先輩のにいさんの顔を見るなり、えーっと、とてもここでは言えないようなワードを口走ったんです(笑)。なぜそんなこと言ったかわからないんですが、にいさんは大笑いで、しょっぱなから冷や汗ものでした。

――陽喜さんはこの春から小学1年生で、新しい生活が始まりましたから余計にお忙しいでしょうね。

獅童 陽喜のこと、皆さん「しっかりしてる」って言って下さるけどそうでもないんです。入学式のときも通学路を何度も予習したのに、ずっと他の事を考えているのか、すぐ逆方向に歩いていっちゃう(笑)。かと思うと浅草の平成中村座『極付幡随長兵衛』の長松の時は、顔(化粧)をし終えたら急にしゃべらなくなるから具合が悪くなったのかと心配したら、「しゃべるとお化粧が落ちるから」って。そういう一面もあるんだなと。

――昨年12月歌舞伎座での超歌舞伎『今昔饗宴千本桜』では狐の精となって、花道を狐六方で元気よく引っ込んでいきました。

獅童 人様の前に出て何かをやるのが好きみたいで、1月の襲名披露の取材会で大はしゃぎしてしまったけれどあれが本性です。人前に出ると止まらない。今は初舞台に向けて「6月は丁稚で7月は牛若丸、やるんで!」って自慢して回ってるみたいです(笑)(編集注:陽喜さんは歌舞伎座「六月大歌舞伎」終了後、6月30日より全国巡業する「松竹特別歌舞伎」で上演される『橋弁慶』で牛若丸を勤めることが決定している)。他にもめんどくさいほどこだわりがあってね。出かける時も靴はこうじゃなきゃイヤだと言い出したり。僕もそういう子供だったので、見ていると自分に似ていてイラッときます(笑)。

――夏幹さんもその超歌舞伎で初お目見得、小さな押戻のような拵えが可愛くて。

獅童 あいつはふだんはすごいママッ子なんです。母親が見えるところにいないと大変なのに、楽屋に一歩入ると急にしっかりしちゃう。顔するときも泣かなかったしね。不思議なヤツなんですよ。

――獅童さんご自身の初舞台のことが重なりますか。

獅童 僕が初舞台を踏んだのが1981年の、やはり6月なんです。学校を早退して歌舞伎座へ行くので毎日母(小川陽子さん)が着物を着て迎えに来てくれました。学校が井の頭公園にあるのですが、梅雨時の送り迎えですから足元も悪かっただろうな。僕は息子たちよりずっと神経質であがり症で、すぐお腹痛くなっちゃう子供でしたから、学校へ行く途中でお腹痛くなってお医者さんに駆け込んだり。父は歌舞伎役者を早くに廃業したので、僕はお弟子さんがひとりもいない状況から役者人生を始めたんです。だから学校の送り迎えだけではなく、弁当作り、劇場に重たい鏡台を運ぶことから切符売ることまですべて母がやってくれた。本当に大変だったろうなと今になって思います。

夢だった6月の萬屋興行

――6月の歌舞伎座では萬屋の皆さんがそろって襲名と初舞台のご披露をなさいます。

獅童 ずっと念願でした。一時は毎年歌舞伎座の6月といえば萬屋公演で、(萬屋)錦之介や(中村)嘉葎雄の叔父は書き物(新作)の芝居で、(中村)時蔵さん、(中村)歌六さん、(中村)又五郎さんが古典をなさって、そこへ淡島千景さんが出られたりして、今思うとなかなか面白い興行をしていた月でした。今回、時蔵のにいさんに「6月、そろそろまた萬屋でやりませんか」と伺うと「いいね、やろうよ」と即決。祖母(三世時蔵夫人)も母も喜んでくれているんじゃないかな。

――昼の部の六代目中村時蔵襲名披露狂言が『妹背山婦女庭訓』です。劇中での口上もありますね。

獅童 僕の初舞台の狂言も『妹背山』でね。豆腐買いおむらが(十七世中村)勘三郎のおじさまで、僕が娘のおひろで、おじさまが毎日手を引いて出てくださったんです。ある日おじさまが、まだ本舞台で口上を述べている僕をおいてひとりでどんどん花道へ歩いて行っちゃうんですよ。で、「あ、いけないいけない。あの子をおいてきちゃった」って言って戻ってくる(笑)。そんな感じでその日その日で芝居を変えてくるんです。そこで見事にお客さんがドッと沸くのをま近で見て「ああ、すごいな」と。

――初舞台にして既に獅童さんはそんな場面を日々目の当たりにしていたんですね。

獅童 僕の記憶に強烈に焼き付いています。お客様に喜んでいただくために毎日ああしよう、こうしようと考えるおじさまの姿。哲明にいさん(十八世中村勘三郎)もそうでしたが、とにかくお客様ファースト。決まったことだけやるのではなくてね。

――今回はその『妹背山』で、お三輪をいじめる官女たちに、小川家の、それも立役の皆さんがずらりと顔を揃えます。

獅童 これも「小川の立役だけでいじめの官女ができるんじゃねえか。せっかく大勢いるんだからやろうよ」って、歌六のにいさんの一声で決まりました。

――そして『魚屋宗五郎』の宗五郎です。初役ですね。

獅童 哲明にいさん(十八世中村勘三郎)が宗五郎のときに三公(小奴三吉)をやらせてもらったんですが、まさか自分が歌舞伎座で宗五郎をさせてもらうとは思ってもみませんでした。『魚屋宗五郎』といえば音羽屋さん、菊五郎劇団のイメージですよね。だけど(寺島)しのぶちゃんが繋げてくれて、菊五郎さんが「お前、歌舞伎座で宗五郎やれよ。俺が教える」って言ってくださって。まさかそんなこと言われると思わなかったので、「え?」と。人間ってあまりにも思いがけないことを聞くと「にいさん酔ってる?」って思っちゃって、本当のことだと思えないんですよ。その後数日かけてだんだんと実感して、次第に震えるような思いに変わりました。菊五郎のにいさんが先代の(二世尾上)松緑さんに習った宗五郎、今はそれを教わるありがたさをかみしめています。

――宗五郎といえば立役にとって憧れのお役ではないかと思うのですが、獅童さんにとってはどんなところに惹かれますか。

獅童 人間らしいじゃないですか。「酔って言うんじゃねえけど」って言うあたり、酒乱なんだけど優しい人、憎めない人。ただ、だんだん酔っていくところが喜劇っぽくなってしまってはいけないのかなとは思っていますが、それはあくまで今僕が勝手に考えていること。明日(菊五郎の)にいさんに教わるんです。宗五郎の心情や勤めるにあたっての心づもりをしっかり教わってこようと思います。

――この狂言の前が『山姥』。獅童さんが源頼光、陽喜さんが渡辺綱、夏幹さんが卜部季武で初舞台となります。かわいい武者姿で登場するのですね。

獅童 僕はこの後が大変。『山姥』では白く塗ってるから休憩でそれを落として宗五郎の拵えしなきゃいけないでしょ。あとは、脇毛問題。僕、もともと体毛が薄くて微妙なんです。あるならガッツリあった方がいいのかな。でも最近は脱毛するのが当たり前の世の中なので、いっそのことなくてもいいのかなと考え中なんです。どっちがいいと思う? 日によって変えようかな(笑)。

――ではそれは拝見してのお楽しみということで(笑)。陽喜さん、夏幹さんが、それぞれ与吉と長吉という丁稚で登場します。丁稚の、あの「酒が好きだから酒屋に奉公してるんだ」という生意気な台詞をおふたりが言うなんて、想像するだけで可愛くてニヤニヤします。

獅童 おそらく台詞は一緒に言うのではなくて、割って(ふたりで分けて)言うことになりますね。酒樽を持つのは陽喜かな。とにかく『妹背山』に豆腐買いのおむらで出てくださる仁左衛門のにいさんをはじめとしたみなさん、そして久々に小川家勢ぞろいでしょ。とても面白い並びの月になると思いますよ。楽しみになさっていてください。

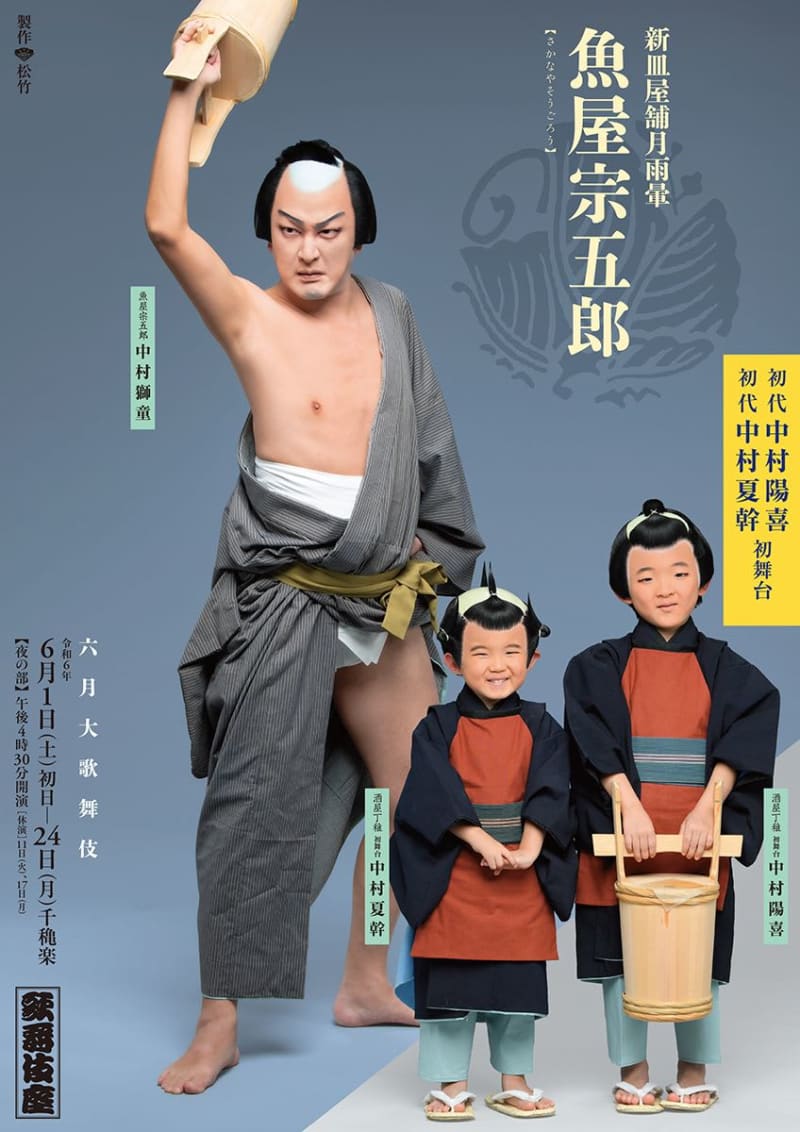

このインタビュー終了後、陽喜さん、夏幹さんが朗らかに登場。3人の撮影が始まった。獅童さんに絡みながら楽しいポーズを取る陽喜さんと夏幹さん。陽喜さんは学校から戻ったばかりなのに元気いっぱいだ。今回は超歌舞伎とはまた違う古典の世話物のお役。

「(超歌舞伎は)立廻りがたくさんあって楽しかった。今度はお化粧も衣裳も変わるけど全然大丈夫!」と陽喜さん。夏幹さんも「(お芝居は)お客さんがいっぱいで楽しい!」と目を輝かせた。

「六月大歌舞伎」は東京・歌舞伎座で6月1日(土)~24日(月) まで。

取材・文:五十川晶子 撮影:興梠真帆

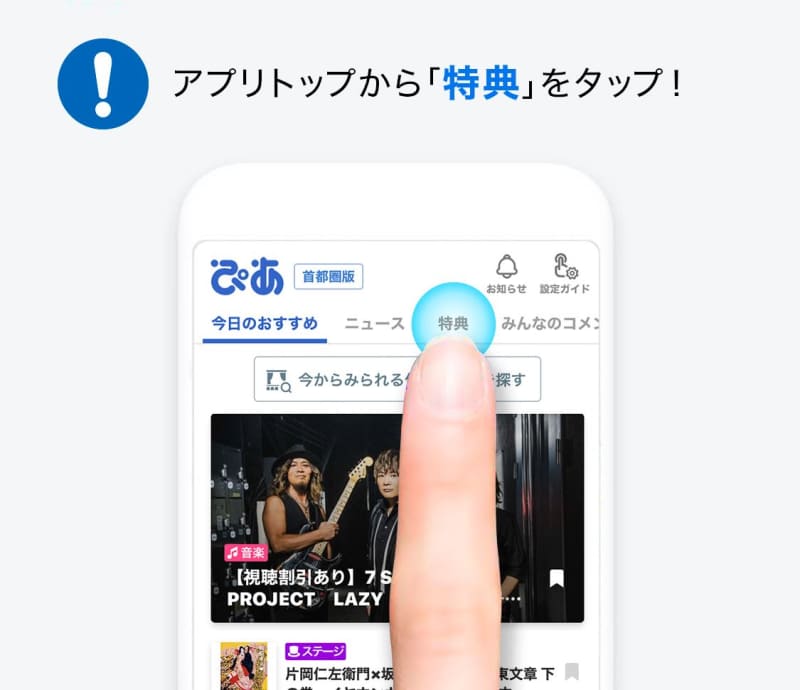

ぴあアプリ限定!

アプリで応募プレゼント

★中村獅童さん・陽喜さん・夏幹さんのポラを抽選で1名様にプレゼント!

【応募方法】

1. 「ぴあアプリ」をダウンロードする。

こちらからもダウンロードできます

2. 「ぴあアプリ」をインストールしたら早速応募!

<公演情報>

歌舞伎座「六月大歌舞伎」

【昼の部】11:00~

川村花菱 作

齋藤雅文 演出

一、『上州土産百両首』

二、『義経千本桜』

所作事 時鳥花有里

六代目中村時蔵 襲名披露狂言

三、『妹背山婦女庭訓』

三笠山御殿

劇中にて襲名口上申し上げ候

【夜の部】16:30~

曲亭馬琴 原作

一、『南総里見八犬伝』

円塚山の場

初代中村萬壽 襲名披露狂言

二、『山姥』

五代目中村梅枝 初舞台

劇中にて襲名口上申し上げ候

河竹黙阿弥 作

新皿屋舗月雨暈

三、『魚屋宗五郎』

初代中村陽喜

初代中村夏幹

初舞台

2024年6月1日(土)~6月24日(月) ※11日(火)、17日(月) 休演

会場:東京・歌舞伎座

チケット情報

https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2416841