2024年5月23日、西鉄『貝塚線』が開業100周年を迎えます。開業時、福岡市近郊で石炭運搬を主に手掛けていた博多湾鉄道汽船が、福岡市内と宮地嶽神社を結ぶ宮地岳線として開業させました。その後、九州電気軌道などとの5社合併による西鉄誕生や高架化、区間短縮による貝塚線への改称など幾多の歴史を駆け抜けてきました。

- 5月23日に開業100周年を迎える西鉄『貝塚線』の〝いま〟

画像撮影・提供:吉富実・NPO福岡鉄道史料保存会理事長

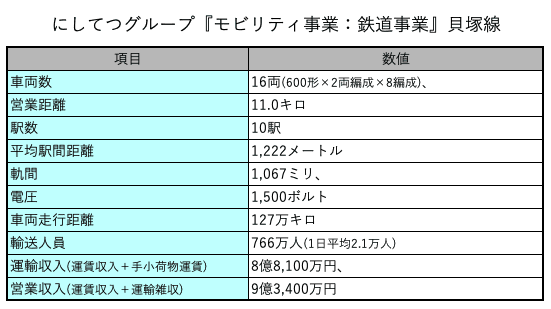

営業距離11.0キロ、年間車両走行距離127万キロ、同輸送人員766万人(1日平均2.1万人)、同営業収入9億3,400万円、車両数16両、駅数10駅、軌間1,067ミリ(出所:にしてつグループ『モビリティ事業:鉄道事業』2022年度末現在)……。

西鉄グループにおいて、天神大牟田線と共に鉄道事業を構成する西鉄『貝塚線』は、福岡市地下鉄箱崎線の終点である貝塚駅(福岡市東区)を起点とする。

貝塚駅から東行し、福岡市に隣接する粕屋郡新宮町にある西鉄新宮駅が終点だ。

全線11.0キロの路線ながら、起点の貝塚駅で地下鉄箱崎線と接続し、西鉄千早駅ではJR九州の鹿児島本線のJR千早駅と隣接する。

さらに和白駅でJR香椎線と接続しており、短距離にも関わらず接続路線が多いという都市型鉄道の特徴を備える。

2006年5月、西鉄千早駅~西鉄香椎駅において、路線の高架化を実現したものの、翌年2007年4月に全線の半分弱にあたる西鉄新宮駅~津屋崎駅の9.9キロが廃止された。

そして、従来の宮地岳線という路線名を貝塚線に改称した経緯もある。

出所:にしてつグループ『モビリティ事業:鉄道事業』貝塚線(2022年度末現在)

【謎】なぜ、貝塚線の混雑率は全国第2位の154%なのか?

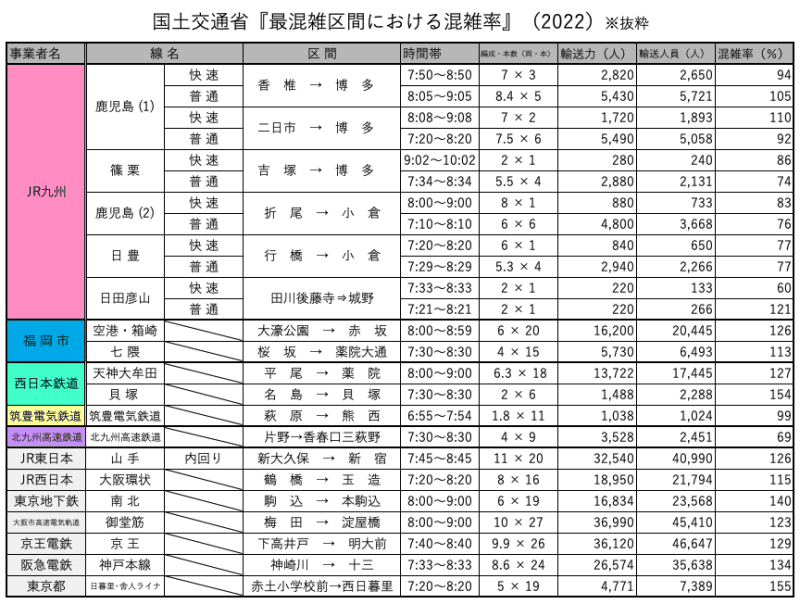

JR九州鹿児島本線(香椎→博多:普通)105%、JR九州鹿児島本線(二日市→博多:快速)110%、JR九州篠栗線(吉塚→博多)86%、福岡市地下鉄空港·箱崎線(大濠公園→赤坂)126%、福岡市地下鉄七隈線(桜坂→薬院大通)113%、西鉄天神大牟田線(平尾→薬院)127%、西鉄貝塚線(名島→貝塚)154%……。

国土交通省では毎年7月、『最混雑区間における混雑率』を発表している。2023年7月14日に発表した『都市部の路線における最混雑区間の混雑率』(2022年度実績)によると、貝塚線の混雑率は154%だった。

大手民鉄をはじめJRや地下鉄·公営、準大手·中小民鉄、モノレール、新交通システムも加えた全国の鉄軌道における混雑率での第1位は、新交通システムである東京都営日暮里·舎人ライナー(赤土小学校前→西日暮里)の155%となっている。

つまり、貝塚線は、第1位の日暮里·舎人ライナーとわずか1%という僅差での第2位だった。

出所:国土交通省『最混雑区間における混雑率』(2022)※抜粋

なぜ、貝塚線は、全国第2位の混雑率なのだろうか?

この【謎】について、『西日本鉄道百年史』や『西日本鉄道創立110周年記念誌』を西鉄アーカイブ担当課長時代に手掛け、福岡の交通事情に詳しいNPO福岡鉄道史料保存会の吉富実理事長は、次のように解説する。

吉富実理事長

国土交通省発表の混雑率における貝塚線の全国第2位は、当初の想定を大きく上回る需要が発生してしまった結果という見方もできます。

かつて、貝塚駅~津屋崎駅を結んで宮地岳線と呼ばれていた2006年5月、一部区間を高架にしました。そして、香椎操車場跡地の再開発エリア内にあった名香野駅を西鉄千早駅に改称して現在地に移転させ、新設のJR千早駅と隣接しました。

翌年2007年4月、新宮駅~津屋崎駅を廃止して貝塚線と改称しました。

その後、福岡市東区では、千早エリアやアイランドシティにおける都市再開発が功を奏し、居住人口を大幅に伸ばしています。

そして、周辺人口の増加と共に西鉄千早駅の交通結節点機能は高まり、JR線からの乗換客も増えて予想を大幅に上回る乗降客数となりました。

一方、貝塚線における輸送体制面では、天神大牟田線で運行していた600形車両に順次更新していきました。

そして、かつて運用していた3両編成の列車は2008年12月に廃止となり、すべて2両編成の600形車両に統一されています。

貝塚線では今後、車齢が60年前後に達した600形車両の代替として、天神大牟田線の7050形車両を転籍させていく計画です。

もっとも、更新計画では、現行通りの2両編成のみの運行となっており、高混雑率は当面続くものとみています。

NPO福岡鉄道史料保存会の吉富実理事長

異色の出自で波乱に富んだ西鉄『貝塚線』の〝歩み〟

西鉄では、天神大牟田線、筑豊電気鉄道において、軌間に1,435 ミリの標準軌間を採用するのに対して、貝塚線の軌間は1,067 ミリの狭軌となっている。

このように軌間が違う理由として、貝塚線が他の西鉄路線と異なり、もともと博多湾鉄道汽船によって開通した路線であるという出自の違いがある。

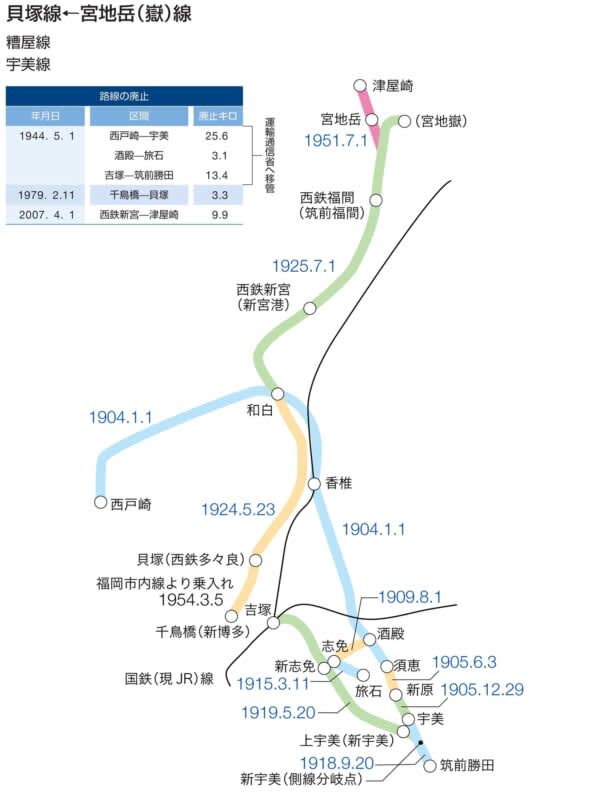

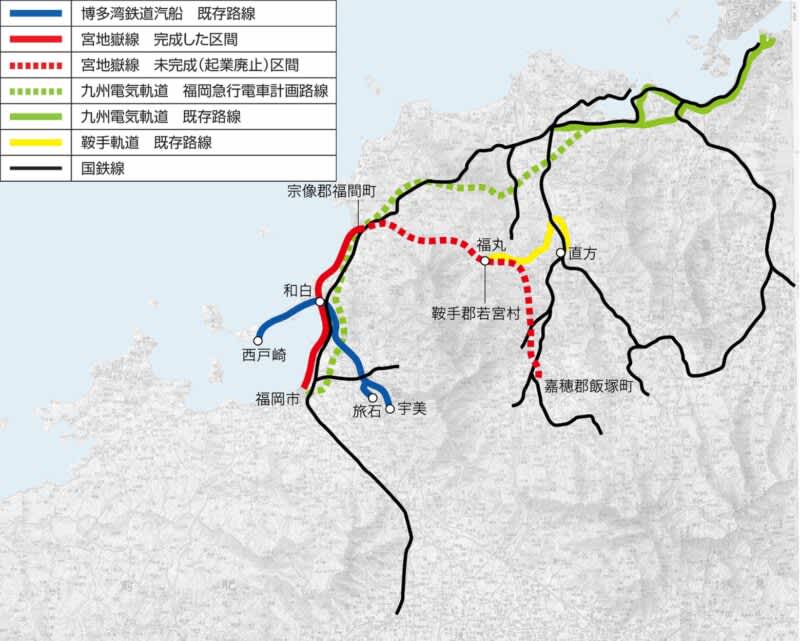

当時の宮地嶽線※(現貝塚線)を建設した博多湾鉄道汽船とは、福岡市近郊にあった糟屋炭田の産出石炭を積出港だった博多湾西戸崎港へ運搬することを目的として、1900年(明治34)6月に設立した鉄道会社だった。

同社は日露戦争の開戦目前だった1904年(明治37)1月、西戸崎駅~須恵駅を開業した。翌1905年(明治38)6月に須恵駅~新原駅、同年12月に新原駅~宇美駅の開業で粕屋線(現JR香椎線)を全通させている。

博多湾鉄道汽船では、宮地嶽神社と博多市街地を結ぶことを目的にして、いまから100年前の1924年(大正13)5月23日、新博多駅~和白駅を開業させたのだ。

当時の新博多駅は、石堂川に架かる千鳥橋東詰にあり、路面電車の博軌線(後の西鉄福岡市内線循環線)と接続するターミナル駅だった。翌1925年(大正14)7月には、和白駅~宮地岳駅を開通させている。

博多湾鉄道汽船の粕屋線では、国鉄と貨車(行楽期には客車も)を直通させるために軌間を狭軌の1,067ミリとしており、その関係から宮地岳線(現貝塚線)も狭軌を採用した。

博多湾鉄道汽船は1942年(昭和17)9月、陸上交通事業調整法に基づき、現在の天神大牟田線を運行していた九州鉄道をはじめ、九州電気軌道、福博電車、筑前参宮鉄道との5社合併で西日本鉄道株式会社として新たに発足した。

なお、運炭路線だった粕屋線については1944年5月、国鉄に買収されて国鉄香椎線となった。

西日本鉄道百年史より

※西鉄における路線名(区間名称)は1948年の制定時では新博多-宮地嶽間は神社名と同じ『宮地嶽』線としていたが、難読漢字であることから1950年代中盤から『宮地岳』線に変えていた。これに対して、博多湾鉄道汽船の経営者だった太田清蔵の自伝書では、異議が唱えられている。

【謎】なぜ、貝塚線は北九州へ乗り入れようとしたのか?

西日本鉄道百年史より

西鉄『貝塚線』は、かつて福岡市と北九州市を結び、西鉄にとって〝第二の幹線〟にもなり得る可能性を秘めた路線だった。

なぜ、貝塚線は、北九州へ乗り入れようとしたのか?

このような【謎】について吉富理事長は、次のように解説する。

吉富実理事長

かつて北九州5市は九州最多の人口集積地であり、鉄道需要でも最多でした。

事実、国鉄時代は北九州・門司を中心に鉄道網を形成していました。

鉄道需要で北九州は大きかった半面、行政と経済の中心地は県庁所在地の福岡市でした。

このため、北九州~福岡において、国鉄の鹿児島本線に続く新たな鉄道建設が求められていました。

福岡と北九州を結ぶ都市間電車の計画は、戦前に西鉄の前身である九州電気軌道による『福岡急行電車』、同じく博多湾鉄道汽船による『福門連絡鉄道』、さらに戦後の筑豊電気鉄道による黒崎からの延伸計画はあったものの、いずれも実現に至りませんでした。

今日、福岡~北九州間では山陽新幹線が別途あるものの、地域交通としてみた場合、実質的に鹿児島本線だけで担っているというのが実態です。

他方、福岡と北九州を結ぶJR九州の筑豊本線には、〝第二の鹿児島本線〟という期待はあったものの、表定速度が遅い上に北九州からの福岡への直通便も少ないため、代替機能を十分に担っているとは言えない状況にあります。

今日でも福岡〜門司の沿線人口は、同距離である福岡〜大牟田よりも多いだけに実質的に鹿児島本線1本のみという実情は、大変惜しい交通体系だと考えます。

【謎】なぜ、貝塚線の北九州延線構想は、頓挫したのか?

画像撮影・提供:吉富実・NPO福岡鉄道史料保存会理事長

結果として、宮地岳線(現貝塚線)の宮地岳駅からの延伸による北九州乗り入れは実現することなく、幻の計画路線として終わった。

戦時中、大牟田駅からの熊本延伸(大熊鉄道)の挫折に並ぶ苦渋を味わったことになる。

「なぜ、貝塚線の北九州延線構想は、頓挫したのか?」という【謎】について、吉富実理事長は、次のように経緯を説明する。

吉富実理事長

貝塚線、そして前身の宮地岳線は、時代に翻弄されてきた路線といえるでしょう。

西鉄の北九州への延伸計画は、都合3回失敗しています。

最初、北九州で路面電車を経営していた九州電気軌道(九軌)は1919年(大正8)12月、福岡~折尾での電気軌道敷設特許を得て『福岡急行電車』を計画しました。

当時、宮地岳線を経営していた博多湾鉄道汽船は、宮地嶽駅での福岡急行電車との接続や一体運営を働き掛けたものの、拒否されました。

しかし、会社存続をも揺るがす巨額の不正手形事件が九軌で起きて、折からの昭和恐慌もあり、計画自体が頓挫しました。

その後、博多湾鉄道汽船が九軌の計画を引き継ぎ、宮地嶽線の宮地嶽駅から折尾に至る『福門連絡鉄道』の敷設に動き出しました。

しかし、出願直後に日中戦争が勃発し、その後太平洋戦争が激化したため、実現しませんでした。

戦後、八幡市黒崎~福岡市新堀町(旧博多駅南側)の57.4キロの地方鉄道敷設免許の認可を得て、西鉄の子会社として筑豊電気鉄道が発足しました。

筑豊電鉄が1956年(昭和31)に発行した『筑豊電気鉄道線建設線路図』による直方~飯塚~博多の『飯塚ルート』(建設距離35キロ)に加えて、中間から宮地嶽駅まで延伸して宮地嶽線を介して福岡市内に乗り入れる直方~福間の『福間ルート』(同25キロ)も検討していました。

しかし、その後に起きたエネルギー革命で炭鉱の閉山が相次ぎ、沿線人口が減少しました。

さらに国鉄が1968年(昭和43)5月、篠栗~桂川を延伸開業しての現福北ゆたか線の開業がトドメを刺して、延伸計画は立ち消えに終わりました。

福岡都市圏の都市型鉄道・西鉄『貝塚線』の〝未来〟を考える

今年、開業100周年を迎える貝塚線の沿線付近には、先進的な環境共生のまちづくりである『アイランドシティ香椎照葉地区』、香椎副都心計画での再開発で誕生した『千早エリア』がある。

さらに今年・2024年4月、これらに続く第3の大型都市開発である『九州大学箱崎キャンパス跡地』の優先交渉権者も決定した。

今後、九大箱崎跡地の都市開発が本格的に動き出すと、貝塚線沿線にある複数の大型用地の開発も誘発されることもあり得る。

こうした中、吉富理事長は、貝塚線における今後のあり方について、次のような見解を示す。

吉富実理事長

我が国は、明治以降の近代化の過程において鉄道や路面電車、バスなどの公共交通は民間資本で整備され、その後行政目的で必要になった場合に国営・公営化してきた歴史があります。

しかしながら、高度経済成長によるコスト上昇と自動車社会(モータリゼーション)が定着した半世紀前以降、民間資本による公共交通の整備は、厳しくなっています。

歴史的経験から公共交通は、〈民間がやるべきもの〉という思い込みがまだあるようですが、近年の経済構造の変化もあり、発想の転換が必要ではないかと思います。

貝塚線の場合、福岡市地下鉄箱崎線との相互乗り入れ問題やアイランドシティへの延伸問題が長年の懸案として存在しています。

これらの問題について、都市計画の観点から検討して実現していくことが、今後に向けた福岡市の都市経営においても必要不可欠な事柄ではないでしょうか。

◇ ◇ ◇ ◇

電車をはじめバスやタクシーからライドシェア、シェアサイクルも含めたあらゆる公共交通機関をITでシームレスに結び付けて効率的で便利に利用できる『MaaS』(Mobility as a Service:サービスとしての移動)が昨今、注目を集める。

このような社会背景も踏まえながら、福岡都市圏東部の都市型鉄道である貝塚線においても沿線との共存共栄に向けた取り組みが必要不可欠だ。

今後、地域の産学官民でどのような〝路線〟を打ち出していくのか。その動向に注目していきたい。

参照サイト

にしてつグループ『モビリティ事業:鉄道事業』

https://www.nishitetsu.co.jp/ja/group/business/mobility/railroad.html

国土交通省『三大都市圏の平均混雑率が増加 ~都市鉄道の混雑率調査結果を公表(令和4年度実績)~』

https://www.mlit.go.jp/report/press/tetsudo04_hh_000112.html

あわせて読みたい

西鉄『天神大牟田線』は4月12日に開業100周年~天神大牟田線を巡る3つの謎解き~https://fukuoka-leapup.jp/biz/202404.27934

福岡が日本でも有数の〝バス王国〟になったのは一体なぜ!?https://fukuoka-leapup.jp/biz/202311.18994

日本で交通アクセスが良いのは、どの都市? ~地下鉄七隈線の博多駅乗り入れでさらに便利になる福岡市の交通を考える~https://fukuoka-leapup.jp/biz/202303.1225