いまどき若い世代に「結婚したくない」人が増えているとの報告が相次いでいるが、少子化はどうなるのか。独身男女は何を考えているのか。

第一生命経済研究所の北村安樹子さんの研究報告によると、若い世代の結婚観にはお互いに協力し合う、これまでにない柔軟な生き方がみられるという。

彼ら/彼女らが目指すポジティブな生き方とはなにか。私たち大人はどんなエールを贈ることができるか。北村安樹子さんに話を聞いた。

独身女性が希望するライフコース、「仕事と両立」が初の1位

第一生命経済研究所ライフデザイン研究部副主任研究員の北村安樹子さんがまとめたのは、次の2つのリポートだ。

・「『結婚』をめぐる意識の変化を考える~独身男女の双方で『いずれ結婚するつもり』に人が減少~」(2023年4月24日付)

・「独身男女が希望するライフコースの変化~男女の双方で『両立コース』が最多に~」(2023年4月11日付)

いずれも、国立社会保障・人口問題研究所「第16回出生動向基本調査 結果の概要」(2021年6月実施)と、第一生命経済研究所「第10回ライフデザインに関する調査」(2019年1~2月実施)を中心に、主に結婚に対する独身男女の意識の変化を分析している。

そのなかで、特に興味深いトピックスを列挙すると――。

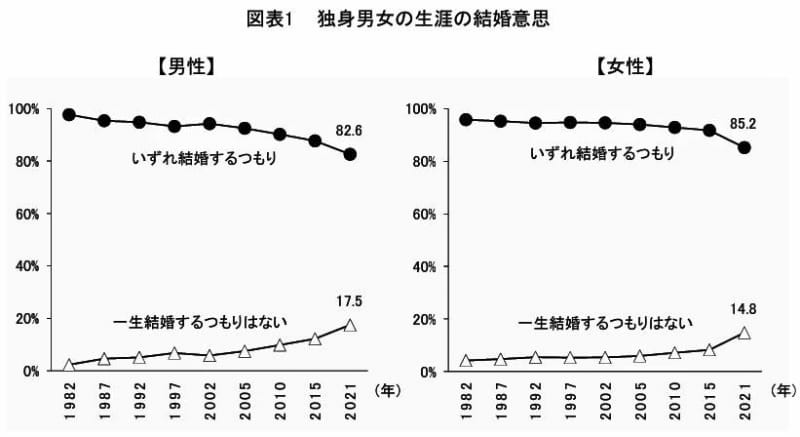

(1)18~34歳の独身男女の結婚への意向は、ずっと横ばい傾向だったのに、2021年調査で、「いずれ結婚するつもり」と答えた人が過去最少に減少、「一生結婚するつもりがない」と答えた人が過去最高に増加した【図表1】。

「一生結婚するつもりはない」と答えた男性は17.3%、女性は14.6%に達したため、「結婚する意思がない若者が急増している」としてメディアに衝撃を与えた。

(図表1)独身男性の生涯の結婚意思(第一生命経済研究所作成)

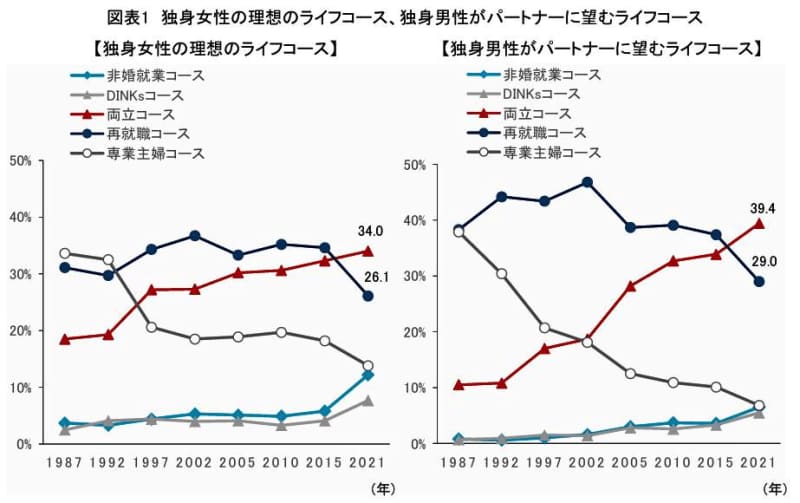

(2)独身女性が希望するライフコースに大きな変化が表れた。20年以上、子育て期に仕事を中断する「再就職コース」が1位だったが、初めて結婚・出産後も仕事を続ける「両立コース」がトップになった【図表2】。

独身男性が女性に望むライフコースでも同じ結果が出た。しかも、「両立コース」の上昇幅は、女性(32.3%→34.0%)より男性(33.9%→39.4%)のほうが大きく、女性に仕事の継続を希望する男性が増えている【図表2】。

(図表2)独身女性の理想のライフコース、独身男性がパートナーに望むライフコース(第一生命経済研究所作成)

(3)一方、独身男女が希望するライフコースの変化をみると、結婚しないで仕事を続ける「非婚就業コース」と、共働きをするが子どもを持たない「DINKsコース」(ディンクス:DINKsはDouble Income No Kidsの略)が急増したことが目立つ【図表2】。

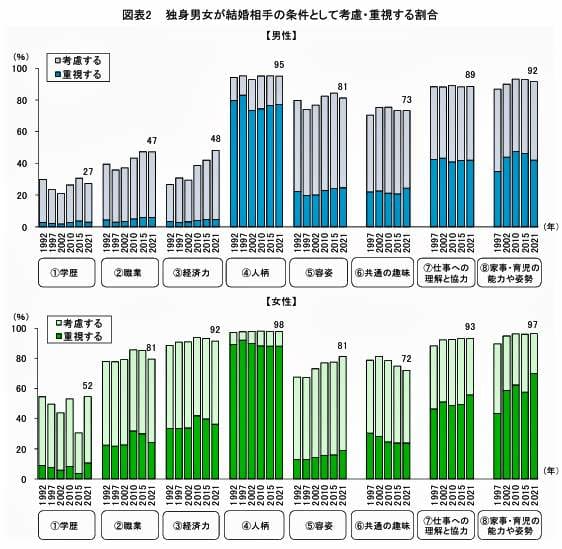

(4)独身男女が結婚相手に望む条件で、顕著な変化がみられる【図表3】。女性が男性に「経済力」を求める割合が減った代わりに、「家事・育児の能や姿勢」を求める割合が急上昇した。

これに対応するかのように、男性が女性に「家事・育児の能力や姿勢」を求める割合が減った。

(図表3)独身男女が結婚相手に条件として考慮・重視する割合(第一生命経済研究所作成)

これらの変化は、いったい何を意味するのだろうか。

コロナで初めて「結婚」と向き合った若者、その結論は?

J‐CASTニュースBiz編集部は、リポートをまとめた第一生命経済研究所ライフデザイン研究部副主任研究員の北村安樹子さんに話を聞いた。

――「結婚するつもりはない」独身男女が増えた調査結果、政府系機関である人口問題研究所が出した衝撃の数字とあって、多くのメディアが大きく取り上げました。

「恋愛に消極的な20~30代」とか「結婚したくてもできない時代から、そもそも結婚しない時代へ」などと話題になりました。結婚に消極的な独身男女が増えた理由は、ズバリ何だと思いますか。

北村安樹子さん コロナの影響が大きいと思います。人口問題研究所の調査は通常5年ごとに行われ、2015年の次は2020年の予定だったのに2021年に伸びた経緯があります。この時、まさにコロナ禍の真っ最中でした。

多くの人が自分の命、健康、仕事、お金、そして人生を考えました。若者もそうです。ふだんは結婚のことなどあまり考えずにホンワリを過ごしてきた若者が大半だと思いますが、改めて将来どうするか、どう生きるかを真剣に考えたのだと思います。

そこに、この人口問題研究所の設問です。「いずれ結婚するつもり」と「一生結婚するつもりはない」の二者択一だけです。中間のニュートラルな質問はありません。よくあるアンケート調査なら、「結婚する」と「結婚しない」という回答の中間に「かなりそう思う」「ややそう思う」など5段階の質問があり、どの程度、結婚意向が強いかどうかを判断します。

――なるほど。目からウロコのユニークな視点ですね。人口問題研究所の設問の仕方に疑問があるというわけですか。

北村安樹子さん そうは言っておりません。人口問題研究所が長年、こういう設問をしてきたことは、統計的に意味があることだと思います。

ただし、「いずれ結婚するつもり」という回答は、かなりぼんやりした気持ちを表わした回答ですが、「一生結婚するつもりはない」という回答は、「結婚しないと決めた」といという明確に断定した意志を表しています。そのどちらかを選べという問いかけです。

この問いかけで、若者が結婚に関して突き詰めて考えるようになったのではないでしょうか。そして、コロナ禍という特殊な社会状況の中で、配偶者や子どもを持たない人生を視野に入れ、経済面の生活設計だけでなく、健康づくりや、趣味ライフワークを通じた人とのつながりに関心を強めた人も多く出たと思います。

そこで、さまざまなシミュレーションをした結果、「今の時点では結婚しないでおこう」と判断した人が多く出たのかもしれません。

「結婚しないとヘン」という決めつけから自由になった?

――今後も結婚しない若者が増えるでしょうか。

北村安樹子さん 今後のことはわかりません。ただ、人口問題研究所の調査では、「一生結婚するつもりはない」と回答した未婚者に、これまでに「いずれ結婚するつもり」と思ったことがあるかを聞いています。

すると、「ない」と回答した割合は、たとえば、18~24歳の女性では2015年調査に比べ、10ポイントも増加していますから、増えている傾向はみられます。

この調査結果はネガティブにとらえる考え方と、ポジティブに考えるとらえ方と、両面あると思います。

もし本当に結婚したくない若者が増えているのなら、少子化問題で大きなマイナスになります。ですが、若者ひとりひとりの生き方を考えると、必ずしもネガティブとは言えません。

今まで「結婚はするもの」とか「結婚しないとヘン」とか言われてきたことに対して、コロナをきっかけに、若者の一部に「結婚しないという選択肢もある」ということがわかり、積極的に結婚しないことを考える人が増えたということだと思います。

――「結婚すべき」という決めつけに押し流されず、自分の人生を自分の意思で選ぶ傾向が出てきたということですね。

「結婚しない」といえば、若い男女が希望するライフコースでも、「非婚就業コース」と、結婚してもあえて子どもをもたず、夫婦2人だけの生活を楽しむ「DINKs(ディンクス)コース」が増え始めていますね。

「DINKs」は、かつてバブル崩壊前に、新しい理想の夫婦像として女性誌が一斉に特集をしてブームになりました。

北村安樹子さん 「DINKs」が増えているのは、2つ側面があります。1つは子どもができないこと。もう1つは、夫婦2人だけの生活を優先させたいためか、あるいは経済的理由からか、あえて子どもを持たないこと。

最近は、「友達婚」とか「ビジネス婚」という言葉を聞きます。友達婚とは、ずっと友人関係できた者同士が、恋愛関係に発展することなく結婚することを指すそうです。趣味や価値観が似ているため楽しく生活できますが、セックスレスになり子どもができないことが多いと言われます。

ビジネス婚とは、お互いの仕事を尊重して経済面で協力し合う企業同士の運命共同体のような結婚だそうです。経済を重視するのが特徴です。「DINKs」の人にもビジネスライクな関係があるのかもしれません。ただ、共働きカップルは多かれ少なかれ、みなビジネス婚の要素を持っていると思いますが。

女性「私も働くから夫の収入はあてにしない。その代わり...」

――ところで、「両立コース」が初めて「再就職コース」を追い抜いてトップに踊り出ました。これはキャリアを続けたまま女性が仕事と家庭を両立させる時代がきたという点では画期的な出来事ですね。

北村安樹子さん 女性の多くが産休育休を取れるようになったこと、また、男性の育休制度が広がるなど、制度が充実してきて、使う人が増えてきたことが背景にあると思います。

ただ、バリキャリの女性が多くなったとか、そういう働き方の女性が推奨されるようになったかというと、必ずしもそうではないと考えています。

――どういうことでしょうか。

北村安樹子さん 女性も男性も、結婚や出産を機に仕事を途中でやめるより、お互いに働き続けていたほうが生活設計は安定するし、将来安心だよね、と自然体で考えるようになってきたのだと思います。

【図表3】を見てください。独身男女が結婚相手の条件として考慮・重視する割合のグラフです。このグラフで目につくのは、女性が男性に重視する条件として「経済力」の割合がガクンと減っていることです。その一方で、「家事・育児の能力や姿勢」を重視する割合が10ポイントも急上昇しています。

これは、女性の側が「私も働くから、あなたの収入はそれほど当てにしない。その代わり、家事育児を2人でしっかりやっていこう!」と、呼びかけているのです。男性の経済力と、家事育児のスキルや主体的に取り組むかどうかという姿勢を、バーターにしているのです。

結婚する人、しない人、家族以外に人のつながりを求める人

――なるほど。そういえば、男性が女性に求める条件でも、対照的に「家事・育児の能力や姿勢」を重視する割合がガクンと減っていますね。

北村安樹子さん これも、男性が女性だけに任せず、自分から進んで家事・育児に取り組む姿勢が強くなった表れだと思います。

その一方で、男性は女性に求める条件で経済力を「考慮」する人が増えて、重視する人と合わせて半数近くになりました。

これは、結婚や子どもを望む若い人の間で、家事・育児と仕事の両立に関して、お互いに対等の関係で、協力して取り組もうという姿勢が強くなっているということです。

――これからの若い世代の結婚は、ズバリどうなりますか。

北村安樹子さん 結婚する人、しない人、それぞれの選択が多様化しています。家族を持たないライフコースを歩み、心身の健康と人のつながりに関心を強めているも増えています。

結婚を選択するカップルでは、家事育児の進め方や、費用と時間のかけ方について、相互理解と歩み寄りの姿勢がますます大切になってくるでしょう。とても「いい感じ」のカップルが増えてきそうな流れで、個人的にはとてもうれしいです。

(J‐CASTニュースBiz編集部 福田和郎)

【プロフィール】

北村 安樹子(きたむら・あきこ)

第一生命経済研究所ライフデザイン研究部 副主任研究員

1995年ライフデザイン研究所(現・第一生命経済研究所) 入社。

ライフコースの変化や生活者意識に関する各種調査研究に従事。最近の研究テーマは、シングル化、成人期以降の家族関係、言葉・意識のジェネレーションギャップなど。