小矢部市内に伝わる雅楽の発祥の地である真宗大谷派西教寺(同市末友)で、市無形文化財・雅楽を継承する「洽聲会(こうせいかい)」が6月15日に初の公演を行う。末友町内会が「末友村史」の編纂(へんさん)を進めており、地元に息づく文化に光を当てようと洽聲会に打診して実現した。市内の雅楽のルーツである寺を舞台にした「里帰り公演」に向け、会員は意気込みを新たにしている。

小矢部市内の雅楽は1998(平成10)年、市無形文化財に指定された。洽聲会は95年、市の国際交流事業でイタリアのフィレンツェ市やビンチ市を訪れて演奏するなど、市内外で活躍してきた。会によると、約30年前に西教寺の仏事で演奏したものの、本格的な公演を行う機会には恵まれなかったという。

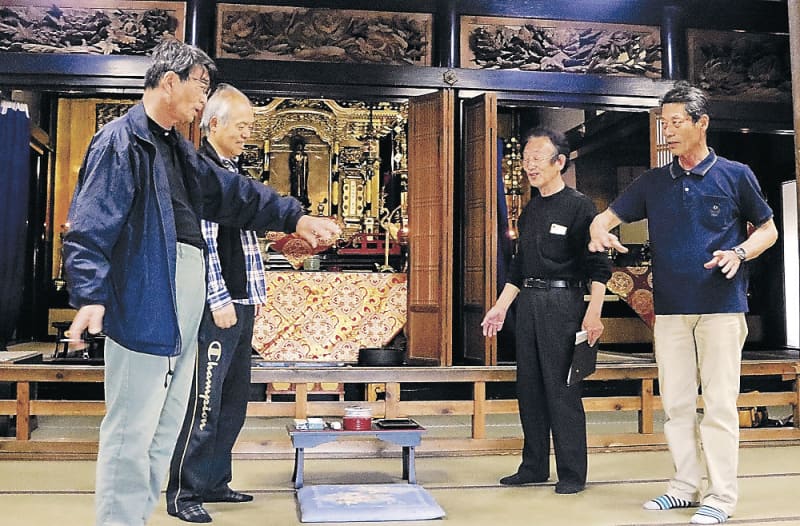

公演は本堂で行われる。舞楽「振鉾(えんぶ)」で鉾を振るうことで舞台を清め、地域の安寧を祈った後、中国・北斉の「蘭陵王(らんりょうおう)」の武勲をたたえる「蘭陵王」や鳳凰の舞う様子を表したとされる「萬歳楽(まんざいらく)」などを披露する。

小矢部の雅楽は1830(天保元)年、西教寺の木場深泰住職が京都で教えを受けて広めたのが始まりとされる。現在の蓮沼、埴生、松沢、水島地区の住民が明治初期に宮内庁から楽師を招いて指導を受けた際、会の名称を授けられたという。

洽聲会の砂田昇建会長(72)は「発祥の地で披露できることに感謝し、若い世代に雅楽の魅力を知ってもらいたい」と話した。野澤敏夫区長(69)は「末友に残る伝統文化を広く伝え、雅楽に親しむ機会にしていきたい」と語った。