コラム連載【1984年の革命】vol.7 佐野元春「VISITORS」ニューヨークのヒップホップとロックの初期衝動!

人気絶頂でニューヨーク行きを敢行した佐野元春

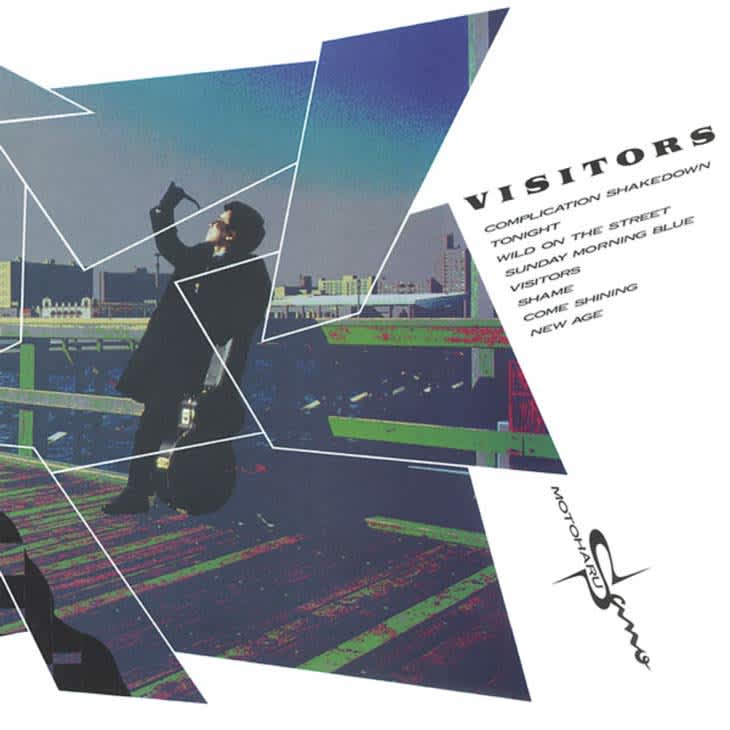

今から実に40年前、1984年5月にリリースされた佐野元春4枚目のオリジナルアルバム『VISITORS』は、当時の音楽シーンに大きな波紋を投げかけた。

1980年にデビューした佐野元春は、1982年に大瀧詠一のプロジェクト『NIAGARA TRIANGLE Vol.2』に杉真理とともに参加、同年5月にリリースした3作目のアルバム『SOMEDAY』で大きな注目を集める。詩人らしい豊かな言葉とメロディメーカーとしての才能、オールドタイミーなロックンロールや4ビートジャズなど、様々なリズムとアレンジを施す音楽的感性の高さで、一躍時代の寵児となっていた。

圧倒的なライブパフォーマンスもこの時代の若者に支持を受け、各所でソールドアウトが続出する状況下にあった。そんな中でニューヨーク行きを敢行、現地のミュージシャンや前衛の映像作家たちと交友関係を築き、その経験を活かし同地で制作されたアルバムが『VISITORS』だったのである。

これまでの日本の音楽にはみられない前衛的な手法を披露

当時、ニューヨークで勃興し始めていたヒップホップカルチャーをいち早く取り入れ、ことに冒頭に配された「COMPLICATION SHAKEDOWN」や「COME SHINING」といった楽曲では日本語によるラップを試みるなど前衛的な手法を披露した。

そのサウンドが、これまでの日本の音楽にはみられないスタイルだったことから、多くの人々に衝撃を与えたことはいうまでもない。その野心的な内容が高く評価されると同時に、大きく広がったファンの中には、このアルバムに大きな戸惑いや動揺を感じた者も多かった。前作『SOMEDAY』でのポップセンスに多くのリスナーがついたにも関わらず、それまでの作品とは全く肌触りが異なるアルバムを作り上げたからだ。「アンジェリーナ」や「サムデイ」のようなポップな元春を期待した向きには、かなり異質な内容だったことは間違いない。あの当時の聴き手側に、ある種の戸惑いも少なからずあったことは、佐野元春史の中ではよく語られることである。

日本語ポップ音楽の中における言葉を解放

当時、『VISITORS』を聴いた印象としては、まず先行シングルとして発表された「TONIGHT」が、それまでの過去3作のスタイルに近い、ある意味 “わかりやすい” 楽曲で、「COMPLICATION SHAKEDOWN」「COME SHINING」がヒップホップスタイルを導入した先鋭的な音で、「WILD ON THE STREET」ではアフリカンビート、希望に満ちた「NEW AGE」も、ヘビーな「SHAME -君を汚したのは誰」も、それまでの元春サウンドとは全く異なるスタイルであった。全体としては、日本語のラップがどうか、というより、全くメロディらしき展開がない楽曲が多いため、鉄骨が剥き出しになった建築中のビルのように、曲の骨格だけが浮き上がった作品のように思えたものだ。

元春本人はこのアルバムについて、佐野元春の公式ウェブサイト『MWS』内にある『ニュー・ジェネレーションのための佐野元春CDガイド』でのインタビューで、非常に興味深い発言をしているので引用してみたい。

「僕は、言葉をいかに音楽化していくかに人生の大半を費やしてきている。『VISITORS』では、それまで日本のポップソングや歌謡曲に無かった言葉をふんだんに入れて、日本語ポップ音楽の中における言葉を解放していった」

このように語っており、その意味で『VISITORS』は “エレクトリックなスポークンワーズアルバム” であるとも言っている。

デビューから「VISITORS」までの冒険と挑戦

日本語とロックの関係性において、佐野元春のデビューからこの『VISITORS』までの時期の冒険と挑戦は、かなり重要である。

基本、日本語は1音に1シラブルしか乗らないという前提を踏まえていえば、そこにいかに言葉を乗せ、伝達していくかは、はっぴいえんどの時代から多くのミュージシャンがトライしてきたことである。ボブ・ディランの影響下にある吉田拓郎の曲が “字余り” と呼ばれたり、桑田佳祐の独特の言葉の詰め込み方と表現法、あるいは矢野顕子のようにリズムとワードが一体化した日本語のハネ方など幾多のトライがあり、佐野元春もまたデビュー作「アンジェリーナ」から既に、1音1シラブルの原則を派手に破る、ポップミュージックのワードを生み出している。冒頭、8分音符4つで「♪シャンデリアの」と歌ってしまう凄さは、今となってはごく普通に聞こえるかもしれないが、当時としては発明に近いものだ。 だが、『VISITORS』の楽曲における歌詞は、それ以前のアルバムとは異なったトーンで書かれている。青春の喜びや傷み、ホットなカップルのデートシーンや街の少年たちのリアルな生態を、疾走感あふれるロックンロールや繊細なバラードに乗せて歌ってきた内容から一転して、シリアスなメッセージ色の強いワードが速射砲のように繰り出される “言葉の洪水” がそこにはあった。

前述のインタビューにある通り “スポークンワード” とは、歌詞や詩、あるいは物語を話すパフォーマンスであり、これに音楽演奏が付くケースもあるが、あくまで言葉を届けるための手段である。ポエトリー・リーディングというスタイルもこれに含まれるが、その後佐野元春が折につけて発表するこのスタイル、もしくはジョニー・キャッシュのごときトーキング・ブルースといった音楽の形式は、 “言葉をいかに音楽化していくか” という佐野の大命題に適したスタイルであったものと思われる。

ニューヨークでの体験でロックの初期衝動が再び訪れた佐野にとって、その世界に触れ様々なカルチャーを目撃し、そのショックから生まれた溢れ出る言葉の洪水を届けるために、ラップの導入は必須のものだったのだ。「COMPLICATION SHAKEDOWN」の歌詞には 「♪束の間の自由をビートに任せて」 「♪フィジカルなダンス メンタルなダンス」、とリズムやビートに因む歌詞が歌われ 「♪マンボ・チャチャ・ボレロ・ルンバ・タンゴ・サンバ・ディスコ」と往年の音楽トレンドであるリズムがずらりと並んでいる。同様に「COME SHINING」も「♪あのファンクなハングリービート」「♪ワルツにからまるジプシー」など同様の言葉が並び、「♪やがて若くてきれいな君の夢も アンティークなリズム奏で始める」と歌われるのだ。古いリズムと新しいビートのせめぎ合い、これが過去3作と『VISITORS』以降の作品を分けるものであり、そのことはしっかり言葉でメッセージとして伝えているのである。

佐野元春が新たなビートを取り入れる際、歌詞の中に “これは新しいビートなのだ” というメッセージを残すスタイルは、次回作『Café Bohemia』に収録された「INDIVIDUALIST」や「99 BLUES」といった作品にも顕著で、リスナーやライブオーディエンスと共に、新しいビートを享受していこう、という積極姿勢の表れでもあるのだ。

ザ・ハートランドの演奏で強烈な形で披露された「VISITORS」の楽曲

この『VISITORS』の楽曲が、ある種の理想的なサウンドで我々の前に送り出されたのは、同年よりスタートした全国70ヵ所に及ぶコンサートツアー『Visitors Tour '84-'85』である。佐野の当時のバックバンドであるザ・ハートランドによる演奏で、あまりに強烈な形で披露されたのだ。ことに、10分近くにわたる「COMPLICATION SHAKEDOWN」はホーンセクションであるTOKYO BE BOPのサウンドが強烈だ。さらにパーカッシヴな古田たかしのドラム、横内タケによる鮮烈なギターカッティングが奏でるアンサンブルをもって、ヒップホップを包含したファンク、あるいはディスコ・ブギーに変貌。1番のAメロ × 2と、サビの間に長い間奏を配すなど、ビート感をオーディエンスに伝える工夫が随所になされている。

2014年に発売された『VISITORS DELUXE EDITION』では、85年5月28日に行われた『VISITORS TOUR』の最終公演、品川プリンスホテル アイスアリーナでのライブ音源が収録されており、この曲や、ブルージーなスローナンバーに変えられた「アンジェリーナ」など、元春ライブの様子が配信でも聴けるので、ぜひ聴いてほしい。“曲の骨格が剥き出しになったような” アルバムのサウンドに肉付けがなされ、さらなる前衛的でアグレッシヴなビート感が現出しているのだ。

佐野元春が1984年に放った絶大なインパクト

一度でも佐野元春のライブを観た者ならご存知だろうが、その時期によって楽曲のアレンジを大胆に変更してしまうのが、彼のライブのスタイルである。ちなみに「アンジェリーナ」は、翌86年のツアー『Café Bohemia Meeting』の際には、ボ・ディドリー風の鮮烈なリフで始まるロックンロール・チューンに大変貌し、その翌年の横浜スタジアム公演では、「ガラスのジェネレーション」がヘビーなロッカバラードへとアレンジされた。

歌い出すまで何の曲かわからない、というのが元春ライブの醍醐味でもあるのだ。最新アルバムの楽曲をスタジオ録音のアレンジと全く異なる形で披露するなど、ごく普通の行為なのである。ことに「COMPLICATION SHAKEDOWN」は次々と変貌を繰り返し、完成形がないと言うより、常にその時点でのリズムとビートが最新型、という楽曲になっている。

詩人でありミュージシャンでもある佐野元春が放った1984年のインパクトは、絶大なものがあった。歌詞面でもサウンド面でも時代の先端に立ち、そこで生まれた楽曲はさらに形を変えビートを変化させ、リリースから40年が経った現在でも、いまだに有効なメッセージを放っている。

カタリベ: 馬飼野元宏