三菱商事グループのアパレル商品供給取引を担う中核子会社・三菱商事ファッション(東京都/村田茂社長)が、独自に開発したアパレル製造のプロセスを一元管理するクラウドシステムの外販を本格的に開始する。OEM(相手先ブランドによる生産)を主力事業とする中で蓄積してきた知見を活かして開発した「BaseHub(ベースハブ)」(仮称)とは、一体どのようなシステムなのか。その機能、導入するメリットについて、話を聞いた。

OEM事業の知見を活かして独自開発

生地や素材の発注、縫製工場の手配、依頼・管理、物流、納品などを担い、アパレルメーカーの「黒子」の役割を果たしてきた三菱商事ファッション。OEM事業者として長年にわたり携わってきた業界のサプライチェーンの知見を活かして、独自に開発したクラウドシステムがベースハブだ。

開発のきっかけとなったのは2020年7月、東京・神宮前での受注生産型ブランド「THE ME」の出店。店舗で好みのアイテムを選び、人それぞれの体型に合わせて補正データを入力、オプションを選択することで、セミオーダーの1着が仕上がる。採寸した数値を入力すれば選ばれたアイテムのパターンからその人専用のパターンを自動的に作成して工場に供給され、すぐに裁断に取り掛かれるため、オーダーからおよそ2週間で届く。

その仕組みを支えるために開発されたのがベースハブだ。1着ずつの製造となるため、在庫を抱えることがない。工程を省略でき、材料のロスが発生しないことが大きなメリットだ。メンズスーツ、ウィメンズのニット、ワンピースなどオールアイテムに対応する。

同社トータルソリューション本部の齊藤琴絵本部長は「工程をシステム化して、製造を依頼する縫製工場の負担をできる限り軽くしたいと考えた」と話す。

アパレル製造のデータを一元管理

従来のアパレル製造においてオーダーメイドを行う場合では、オーダーシートを紙に手書きし、工場側はファクスやメールで受け取り、現場でパターンを引き直すことが当たり前のように行われてきた。その手間が、データをデジタル化し、クラウドで管理・共有することによって省かれる。

ファクスでは採寸した数字を読み間違えるリスクがあるが、ベースハブでは入力したデータが自動編集されてCAM(自動裁断機)につながる。

発注については、店舗で受けたオーダー内容を本社がチェックして工場に連絡する流れが一般的だ。それがベースハブを導入すれば、店舗でのシステム操作だけで本社、工場に情報共有され、タイムロスが発生しない。

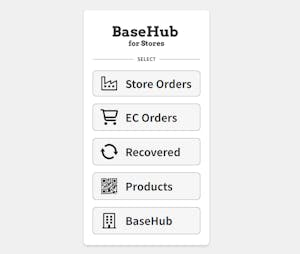

アパレル製造のためのデータを一元化することで、伝言ゲームやバケツリレーのような流れをなくすことができる。オーダー管理、発注、製造工程と在庫の管理、配送・流通までを一元管理するデータのハブとなる。これがベースハブの機能だ。

現在はTHE MEだけでなく5社で導入。「要望に応じてカスタマイズできるため、フルスペックでの導入というより、必要な機能が選んで使われている」と話すのは、トータルソリューション本部の倉田一慶氏だ。

セミオーダーブランドのほか、社員用の制服を用意する企業が利用しているという。サイズレコメンド機能を持つ別のモジュール(UOS=Uniform Order System)と組み合わせることで、数千着単位での製造を試着・採寸することなく依頼できる。全国展開する大企業であれば、サンプルを作り、各支社での試着会を開く必要があるが、その手間がなくなり、リードタイムを大幅に短縮できる。コスト削減の効果も相当大きいはずだ。

外販の拡大を見据えて、倉田氏は「今後は、カスタマイズしなくても必要な機能を広く使ってもらえるようにしていきたい」と言う。来年度にはアップグレードしたバージョンのベースハブをリリースする予定だ。

業界の「量的課題」を解決に導く

アパレル業界では大量に製造した服が売り逃しで在庫になったり、店頭に並べるタイミングを逸したりして、廃棄処分になってしまうことがある。必要とされてから作る。使われる前提でものづくりをスタートする。これがTHE MEのビジネスモデルであり、業界が抱えてきた「量的課題」をベースハブで解決に導く。

「捨てられない、買われて使われる前提でものづくりをする。不良在庫を生まない製造~消費のスタイルが市民権を得られるようにしたい」と話すのは、経営企画部の白石顕子部長。

客の「買う」がトリガーになって製造が動き出す。コンシューマーの要望など意思決定の内容が工場にダイレクトにつながる。OEMでのアパレル製造を主力事業とするファブレスメーカーとして、製品の受注生産、調達を手掛け、豊富な実績から生産管理に必要不可欠な情報を蓄積してきた三菱商事ファッション。今後は、C2M(Consumer to Manufacture)のソリューションの1つであるベースハブを活用した「課題解決型事業」に力を入れていくことを見据えているという。

レディメイドの服でもベースハブのカスタマイズ補正の機能を活用すれば、消費者に付加価値をもたらす商品を受注生産で提供できる仕組みを生み出せる。SPAやQR生産に取り組む企業にとっても導入メリットが期待できそうだ。「使い方は1つではない。取引先企業のニーズをヒアリングして、ベースハブならこういった使い方ができる、という提案をしている」(白石部長)

挑むのは、大量生産に伴う在庫と、その廃棄の問題、労働人口の減少といった業界課題解決のために、アパレル製造の「質」を高めていく試み。取り組み内容に賛同してくれるブランド数十社との連携を目指している。

「日本のアパレル製造現場の衰退にも危機感を抱いており、国内の工場とともに、メード・イン・ジャパンの服づくりを下支えする役割でも貢献したい」(白石部長)

売り減らしの販売手法を望まず、質が高く、ムダを生まない商品の供給で顧客エンゲージメントを強化したいと考えるブランドとの連携が見込まれ、今後の展開が注目される。