2024年度&2025年度の後期高齢者医療制度の保険料率と全国平均も

2024年4月1日、厚生労働省が後期高齢者医療制度の保険料率を公表し、2024年度と2025年度の保険料は値上げとなりました。

現役を退くことで、多くの人が年金生活に入ります。

2024年度の公的年金は2.7%の増額改定となりましたが、物価上昇に追いついていないことから、実質的な目減りとなっています。

年金額が目減りしているにも関わらず保険料負担が増えることは、多くの高齢者にとって懸念事項となるでしょう。

そこで本記事では、あらためて後期高齢者医療制度について解説し、改定された保険料率について言及していきます。

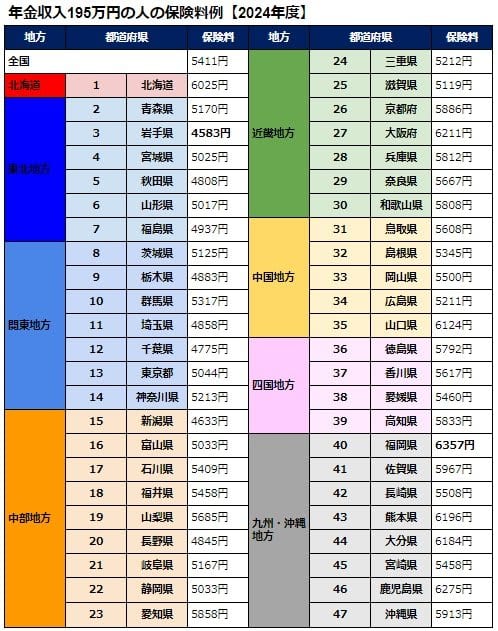

記事後半では年金収入が195万円の人の保険料目安から、都道府県別の保険料の違いを一覧表にしているので、お住まいの地域の保険料がいくらになったのか確認してみてください。

※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。

「後期高齢者医療制度」をわかりやすく解説

日本には国民皆保険制度があり、すべての人が公的な健康保険に加入する仕組みになっています。

その中でも「後期高齢者医療制度」は、特に高齢者向けに設計された健康保険制度です。

加入対象者

- 原則として75歳以上のすべての人が加入します。

- 65歳以上で一定の障害があると認定された人も、他の健康保険と比較して任意で加入することができます。

対象となる障害

- 身体障害者手帳:1級から3級および4級の一部

- 愛の手帳(知的障害者向け):1度、2度

- 障害年金:1級、2級

- 精神障害者保健福祉手帳:1級、2級

上記対象者は、自身にとって有利な保険に加入することができます。

また後期高齢者医療制度は、各都道府県に設置された「後期高齢者医療広域連合」が運営しており、すべての市町村がこの広域連合に加入しています。

保険料は個人の所得や都道府県などによって異なります。具体的な保険料を知りたい場合は、自治体の窓口で試算してもらうことができます。

次章では、被保険者一人あたりの平均保険料額を見ていきましょう。

【2024年度】後期高齢者医療制度の保険料は平均いくら?

厚生労働省の発表によると、被保険者一人当たり平均保険料額は、全国平均で下記のとおりです。

2024年度の後期高齢者医療制度の保険料率と全国平均

- 被保険者均等割額の年額:5万389円

- 被保険者均等割額の月額:4199円

- 所得割率:10.21%

- 平均保険料額の年額:8万4988円

- 平均保険料額の月額:7082円

2022年度~2023年度は平均保険料額の月額が6575円でした。

割合にすると7.7%の増加となっています。

さらに、2025年度の保険料率も決定していますので、以下に記載します。

2025年度の後期高齢者医療制度の保険料率と全国平均

- 被保険者均等割額の年額:5万389円

- 被保険者均等割額の月額:4199円

- 所得割率:10.21%

- 平均保険料額の年額:8万6306円

- 平均保険料額の月額:7192円

上記はあくまでも全国平均です。

後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者の所得に応じて計算されます。

保険料は大きく分けて「均等割」と「所得割」の2つの部分で構成されています。

- 均等割額:均等割は、被保険者全員が一律に支払う部分です。各市町村が設定した額を全加入者に均等に負担してもらいます。

- 所得割額:被保険者の所得に応じて決定される部分です。所得割は、基準となる所得に対して一定の割合を掛けて計算されます。

次章では、年金収入195万円の人をモデルとして、全国の保険料を比較してみます。

【都道府県別】2024年度・後期高齢の保険料一覧表

ここからは、年金収入195万円の人の保険料(月額)を都道府県別に確認します。

- 全国:5411円

- 北海道:6025円

- 青森県:5170円

- 岩手県:4583円

- 宮城県:5025円

- 秋田県:4808円

- 山形県:5017円

- 福島県:4937円

- 茨城県:5125円

- 栃木県:4883円

- 群馬県:5317円

- 埼玉県:4858円

- 千葉県:4775円

- 東京都:5044円

- 神奈川県:5213円

- 新潟県:4633円

- 富山県:5033円

- 石川県:5409円

- 福井県:5458円

- 山梨県:5685円

- 長野県:4845円

- 岐阜県:5167円

- 静岡県:5033円

- 愛知県:5858円

- 三重県:5212円

- 滋賀県:5119円

- 京都府:5886円

- 大阪府:6211円

- 兵庫県:5812円

- 奈良県:5667円

- 和歌山県:5808円

- 鳥取県:5608円

- 島根県:5345円

- 岡山県:5500円

- 広島県:5211円

- 山口県:6124円

- 徳島県:5792円

- 香川県:5617円

- 愛媛県:5460円

- 高知県:5833円

- 福岡県:6357円

- 佐賀県:5967円

- 長崎県:5508円

- 熊本県:6196円

- 大分県:6184円

- 宮崎県:5458円

- 鹿児島県:6275円

- 沖縄県:5913円

都道府県別で一番保険料が高かったのは福岡県で6357円でした。反対にもっとも低いのは岩手県で4583円という結果に。

2025年度の保険料も分かっていますので、同じく都道府県別で一覧表にしています。

次章でチェックしていきましょう。

【都道府県別】2025年度・後期高齢の保険料一覧表

- 全国:5673円

- 北海道:6325円

- 青森県:5415円

- 岩手県:4808円

- 宮城県:5216円

- 秋田県:5042円

- 山形県:5283円

- 福島県:5056円

- 茨城県:5358円

- 栃木県:4991円

- 群馬県:5567円

- 埼玉県:5067円

- 千葉県:5008円

- 東京都:5355円

- 神奈川県:5440円

- 新潟県:4850円

- 富山県:5033円

- 石川県:5573円

- 福井県:5458円

- 山梨県:6003円

- 長野県:5156円

- 岐阜県:5400円

- 静岡県:5275円

- 愛知県:6117円

- 三重県:5475円

- 滋賀県:5371円

- 京都府:6180円

- 大阪府:6495円

- 兵庫県:6134円

- 奈良県:5833円

- 和歌山県:6125円

- 鳥取県:5892円

- 島根県:5618円

- 岡山県:5758円

- 広島県:5438円

- 山口県:6408円

- 徳島県:6033円

- 香川県:5892円

- 愛媛県:5719円

- 高知県:6100円

- 福岡県:6641円

- 佐賀県:6250円

- 長崎県:5792円

- 熊本県:6259円

- 大分県:6509円

- 宮崎県:5675円

- 鹿児島県:6592円

- 沖縄県:6410円

2025年度も福岡県がもっとも高く6641円、もっとも保険料が安いのは岩手県で4808円となりました。

なお、後期高齢医療保険料は、年金からの天引きとなります。

年金を受給したときに額面と手取り額に差が出ることを把握しておきましょう。

今後も保険料の値上げは続く?

本記事では後期高齢者医療制度について解説し、実際の保険料率や保険料例を確認しました。

老後は主な収入が年金のみになる世帯も多いでしょう。このことから、老後にかかる費用についてあらかじめ把握しておくことが大切です。

年金と貯蓄だけでは将来が不安と感じる方は、今のうちから私的年金やNISA・iDeCoなどの税制優遇制度を活用した資産運用を検討してみましょう。

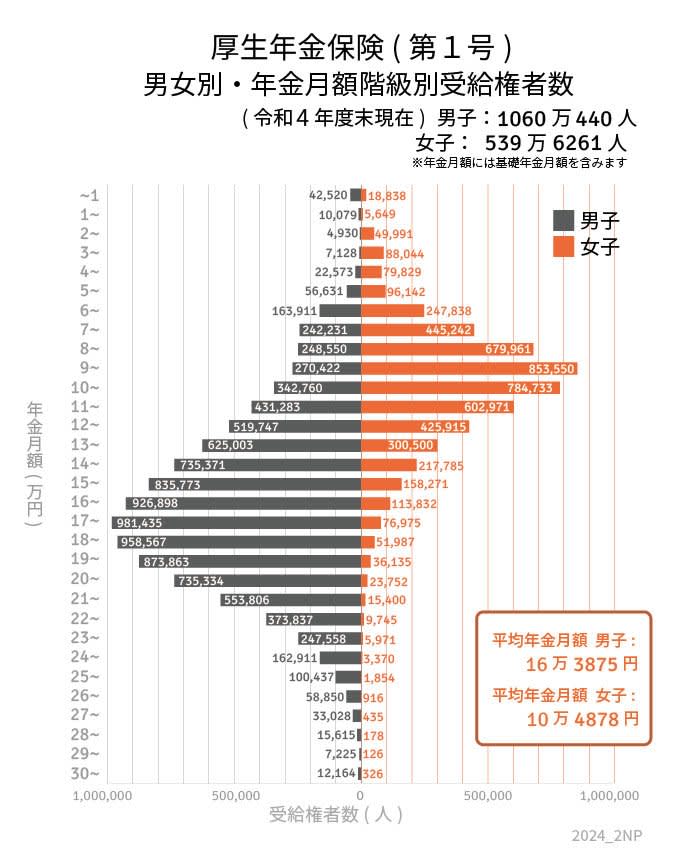

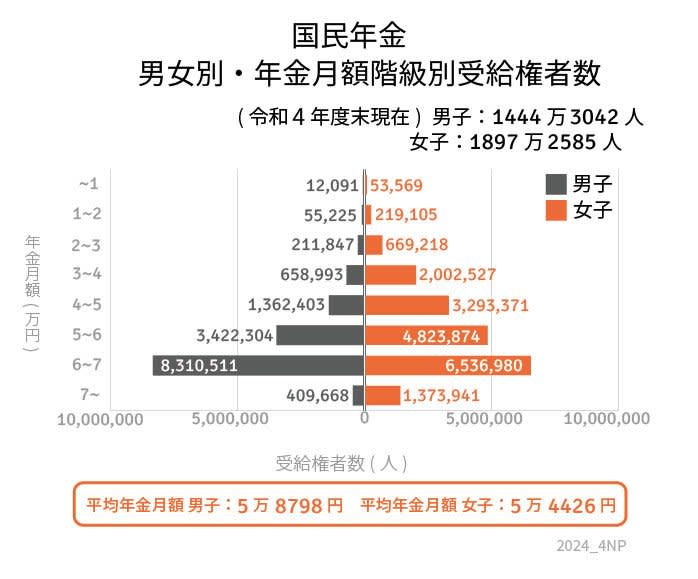

なお、次章ではご参考までに現代シニアが受給している年金額を1万円刻みで一覧表にしています。

老後の収入を考えるときの目安として活用してみてください。

【ご参考】年金一覧表(厚生年金・国民年金)

最後に、厚生年金と国民年金の1万円刻みの受給権者数を一覧表でご紹介します。

【厚生年金】受給額ごとの人数(1万円刻み)

- 1万円未満:6万1358人

- 1万円以上~2万円未満:1万5728人

- 2万円以上~3万円未満:5万4921人

- 3万円以上~4万円未満:9万5172人

- 4万円以上~5万円未満:10万2402人

- 5万円以上~6万円未満:15万2773人

- 6万円以上~7万円未満:41万1749人

- 7万円以上~8万円未満:68万7473人

- 8万円以上~9万円未満:92万8511人

- 9万円以上~10万円未満:112万3972人

- 10万円以上~11万円未満:112万7493人

- 11万円以上~12万円未満:103万4254人

- 12万円以上~13万円未満:94万5662人

- 13万円以上~14万円未満:92万5503人

- 14万円以上~15万円未満:95万3156人

- 15万円以上~16万円未満:99万4044人

- 16万円以上~17万円未満:104万730人

- 17万円以上~18万円未満:105万8410人

- 18万円以上~19万円未満:101万554人

- 19万円以上~20万円未満:90万9998人

- 20万円以上~21万円未満:75万9086人

- 21万円以上~22万円未満:56万9206人

- 22万円以上~23万円未満:38万3582人

- 23万円以上~24万円未満:25万3529人

- 24万円以上~25万円未満:16万6281人

- 25万円以上~26万円未満:10万2291人

- 26万円以上~27万円未満:5万9766人

- 27万円以上~28万円未満:3万3463人

- 28万円以上~29万円未満:1万5793人

- 29万円以上~30万円未満:7351人

- 30万円以上~:1万2490人

※国民年金部分を含む

厚生年金

- 男女全体:14万3973円

- 男性:16万3875円

- 女性:10万4878円

【国民年金】受給額ごとの人数(1万円刻み)

- 1万円未満:6万5660人

- 1万円以上~2万円未満:27万4330人

- 2万円以上~3万円未満:88万1065人

- 3万円以上~4万円未満:266万1520人

- 4万円以上~5万円未満:465万5774人

- 5万円以上~6万円未満:824万6178人

- 6万円以上~7万円未満:1484万7491人

- 7万円以上~:178万3609人

国民年金

- 男女全体:5万6316円

- 男性:5万8798円

- 女性:5万4426円

ここでは年金にまつわる「よくある質問」について見ていきます。

Q1. 厚生年金と国民年金の違いはなんですか?

A1. 公的年金は2階建ての構造となっており、1階が国民年金、2階が厚生年金です。

Q2. 自分の基礎年金番号はどこで確認できますか?

A1. 会社員の方は、勤務先で確認することができます。

もしくは基礎年金番号通知書、年金手帳(青色)、国民年金保険料の口座振替額通知書、国民年金保険料の納付書や領収書、年金証書、年金額改定通知書等の通知書等でも確認できます。

Q3. 月の途中で転職すると、厚生年金保険料はどうなりますか?

A1. 資格取得した月の保険料から支払う必要があります。

保険料は月単位で計算するので、月の途中で退職した場合は前月分までを納めます。月の途中で新しい会社に入社した場合、その月から保険料を支払います。

参考資料

- 厚生労働省「後期高齢者医療制度の令和6・7年度の保険料率について」

- 日本年金機構「Q.年金から所得税および復興特別所得税が源泉徴収される対象となる人は、どのような人でしょうか。」

- 日本年金機構「自分の基礎年金番号の確認方法を教えてください。」

- 日本年金機構「月の途中で入社したときや、退職したときは、厚生年金保険の保険料はどのようになりますか。」

※上記記事の数値を一部記事内に引用しています。