持ち家を子供に残すかどうかを迷っているシニア世代は多いでしょう。しかし、麗澤大学工学部教授の宗健氏は「持ち家は子どもに残すべきか、残さざるべきか?」という議論はそもそもの問いが間違っていると指摘します。宗氏の著書『持ち家が正解!』(日経BP)より、家の三つの価値について解説していただきます。

持ち家は子どもに残すべきか、残さざるべきか

もはや日本の不動産は「負動産」である、という指摘がある。しかし、売ることも貸すこともできず、固定資産税や管理の負担が続く「負動産」は一部の限られた人口減少地域での話であり、それが一気に全国へ広まるわけではない。

にもかかわらず、子どもの相続時の負担を考えて、動ける間に高齢者向け賃貸住宅などに移り住み、持ち家を処分しておいたほうがよいという言説があるのはなぜだろうか。今回は、持ち家を子どもに残すべきか否かについて考えてみたい。

厚生労働省の令和3年(2021年)人口動態調査によれば、死亡者数は143万9,809人と前年よりも増加した。そのうち85歳以上が50.3%、70歳以上が86.4%を占める。亡くなっているのは40〜50歳代の親世代、20〜30歳代から見れば祖父母世代である。一方の出生数は、死亡数の6割弱の81万1,604人にとどまる。つまり1年間で約63万人の人口減少であり、これは鳥取県の全人口約54万人よりも多い。

そのため、地方や郊外では本格的な家余り時代が来る可能性が高く、高齢者世代が子どもたちに持ち家を残すべきか、残さざるべきかが議論になっている。子どもの相続時の負担を考えて、動ける間に高齢者向け賃貸住宅などに移り住み、持ち家を処分しておいたほうがいいという言説もある。

結論からいえば、そもそもの問いが間違っている。家を残すべきかどうかの議論にはあまり意味がない。残すべきかどうかではなく、結果的に残った家をどうするかという問題があるだけなのだ。

家は残すためではなく、住むためにある

持ち家か賃貸かの議論でも、持ち家は資産として有利か不利かという経済合理性の視点で語られることが多い。持ち家を残すべきか、残さざるべきかという議論も、資産性や相続時の手間が議論の中心になっている。

そのため、自分が死んだあとの自宅が売るに売れず、貸そうにも借りてくれる人が見つからず、固定資産税や管理の負担を子どもにかけるくらいなら処分してしまったほうがいいと考える人がいても不思議ではない。

しかし持ち家とは、子どもが相続する資産であるという以前に、最も重要な機能は今そこにあなたが住んでいるという点にある。そして、住むという観点では、高齢時に家賃を気にせず、住み慣れた家に住み続けられるという価値は非常に大きい。

家の価値には、金銭的な「資産価値」だけではなく、住むという「機能価値」、そこで暮らしてきたという「情緒価値」の三つの価値がある。多くの高齢者にとっては、金銭的に困窮し家を売らなければならない場合を除けば、資産価値にあまり大きな意味はない。心情的にはずっと暮らしてきた家という「情緒価値」が最も大きいだろう。

古い住みにくい家に高齢者が住み続けている大きな理由は、そこで人生を過ごしたという「情緒価値」なのだ。

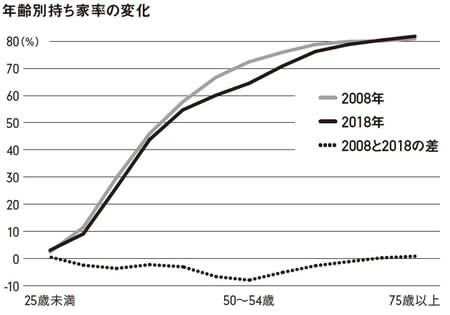

では、子ども世代から見た親の持ち家はどのような意味を持つだろうか。婚姻率が低下しつづけ、生涯未婚率が上昇しつづけていることから、中年世代の持ち家率は低下している。2018年と2008年の住宅・土地統計調査から年齢別持ち家率を計算してみると、2008年と比べて40歳以降の持ち家率が低下しはじめ、50〜54歳では2008年よりも約8%も低い64.5%となっている。

【図表】 出所:住宅・土地統計調査から筆者作成

賃貸暮らしの40歳以上の世帯からすれば、親世代が残してくれた持ち家に移り住むメリットは大きいだろう。特に60歳を超えて年金生活となった場合に、親が残してくれた持ち家に移り住むことで住居費負担がほぼゼロになることは経済的にも大きい。

こうした場合には、家の資産価値や情緒価値を別としても、非常に低いコストで住むことができる家、すなわち機能価値を残すことは、子どもが安心して暮らせる環境を残す、という意味がある。

宗 健

麗澤大学工学部教授/AI・ビジネス研究センター長