世界で最も利用者が多い新宿駅。そのすぐ近くにある劇場「新宿武蔵野館」、「新宿シネマカリテ」で、今年も5月24日から6月6日まで、初夏の風物詩である「新宿東口映画祭」が開催される。

「新宿東口映画祭」は、これまで映画ファンやアニメファン、または映画祭に馴染みのない観客など、幅広い層に向けたユニークなラインナップで映画文化の裾野を広げてきた。もちろん今年も、さまざまな人たちの興味を喚起する多彩な上映作品が揃っている。ここでは、そんな「新宿東口映画祭2024」の、興味深いラインナップの一部をピックアップしていきたい。

一般公開に先駆けて上映されるのが、『郷愁鉄路~台湾、こころの旅~』だ。この作品は、台湾南部を走る鉄道路線「南廻線」を題材にしたドキュメンタリー。南廻線では長年の間、大自然の中を蒸気機関車やディーゼル車が運行し、最近まで土地を訪れる多くの人々に愛されてきたが、2020年に多くの路線と同様に電化され、そののどかな眺めは様相を変えることとなった。

台湾でドキュメンタリー監督として活躍するシャオ・ジュイジェン監督は、失われゆく風景と、取材対象となった鉄道にかかわる人々の思い出を、4年の歳月をかけて記録した。激務に携わった鉄道職員やトンネル掘削作業員、さらにその家族たちの歴史的な証言のほか、鉄道に魅了された「撮り鉄」、「乗り鉄」たちも登場する。本作は、鉄道ファンや台湾文化史に興味のある人々にとって貴重な資料になるとともに、失われゆく時代を懐かしむ、郷愁の念を誘う作品としての価値も持っている。

台湾の巨匠、侯孝賢(ホウ・シャオシェン)監督が、独自のスタイルを獲得したとして知られる、初期の監督作品『川の流れに草は青々』(1982年)でも、子どもたちがはしゃぐ田舎の光景のなかで、線路を走るディーゼル車が印象的に映し出されていたが、まさにそんな光景が、つい最近まで南廻線では現役のものとなっていたというのも驚きである。

また、機関車といえば、日本の歴代興行収入1位を誇る『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』(2020年)を思い出す。『鬼滅の刃』の舞台は日本の大正時代だが、この蒸気機関車が主流だった同時代に、本映画祭の上映館である新宿武蔵野館も誕生している。そう思うと、この新宿駅を望む歴史ある映画館での『郷愁鉄路~台湾、こころの旅~』の鑑賞体験は、観客にとってとくに味わい深く、思い出に残るものになるのではないだろうか。

話題は変わって、ドニー・イェンの代表作シリーズ『イップ・マン』が、『序章』(2008年)、『葉問』(2010年)、『継承』(2015年)、『完結』(2020年)と、本映画祭でまとめて上映されるのも嬉しいところだ。中国拳法のなかでも華麗な「詠春拳」を受け継ぐ、実在の達人を演じるドニー・イェンの凄まじいアクションが見どころとなるのはもちろん、作品ごとに池内博之、サモ・ハン・キンポー、マイク・タイソン、ウー・ユエなどの豪華キャストと拳を交える展開がアツい。

イギリスの名匠アラン・パーカー監督による『小さな恋のメロディ』(1971年)も、ぜひ劇場で観ておきたい上映作だ。当時大人気だったビージーズの曲とともに、11歳の少年と少女の、大人の事情にはこだわらない、純粋な恋の行方を描いた内容は、いま観ても深い感動を呼び起こすはずだ。映画史に残る美しいラストシーンを見届けてほしい。

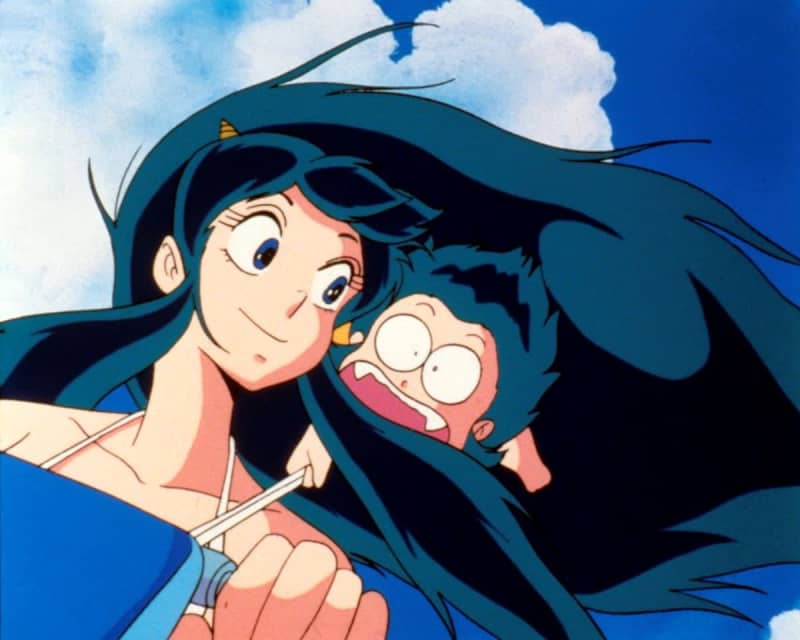

そして、今年も「技あり」といえるアニメーション作品が選定されている。上映作『うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー』(1984年)は、宮﨑駿監督と同じく、海外で日本のアニメーション作品の魅力を広めた巨匠・押井守監督の代表作の一つだ。『ルパン三世 カリオストロの城』(1979年)と並ぶほどに、人気シリーズのなかで圧倒的な輝きを放つ名作だが、意外と鑑賞したことのあるアニメファンは少ないかもしれない。

この一作は、アニメ作品が子どものためのものだという、それまで多くの人が持っていた先入観を打ち壊し、アート映画が扱うような哲学的な領域にまで踏み込むことで、同監督の『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』(1995年)同様に、大人のためのアニメ作品が確立していく重要なエポックメイキングともなった。スクリーンで観ることのできる、この機会に、ぜひ目に焼きつけてほしい。

さらには、『魔界転生』(1981年)、『リング』(1998年)、『陰陽師』(2001年)という、日本映画を代表するヒット作品が選ばれたほか、それらの下の世代にあたる監督たちの充実した作品もチョイスされた。絶叫するロックミュージシャンのように映画を撮る豊田利晃監督の『ナイン・ソウルズ』(2003年)、日本のサブカルチャーと結びついた作風の大根仁監督の『SUNNY 強い気持ち・強い愛』(2018年)、ユーモア感覚とセンスに優れた沖田修一監督の『南極料理人』(2009年)と『キツツキと雨』(2011年)も、あらためて劇場鑑賞できるチャンスである。

そんな日本映画のラインナップなかで、周防正行監督の上映作『カツベン!』(2019年)が題材にしているのは、まだ映画に音声がなかった時代、映画の内容やセリフを劇場内で口述して観客に伝えていた役割、“カツベン”こと「活動弁士」である。今年も「新宿東口映画祭」では、同時開催される「第四回カツベン映画祭」を含め、そんな「活動弁士」たちが集結し、無声映画を日本公開当時のように楽しめるプログラムが並んでいる。

映画ファンなら絶対に観ておきたい、SF映画の元祖として知られる名作『月世界旅行』(1902年)とともに2本立てで上映される『鞍馬天狗(后篇)』は、往年の剣戟スター、嵐寛寿郎の代名詞でもあるヒーロー「鞍馬天狗」の活躍を、生の演奏と弁士の生声で楽しむことができる貴重な機会だ。アメコミヒーロー映画はいまだにアメリカ娯楽大作映画の中心として撮られているが、日本産ヒーローの元祖の一つともいえる鞍馬天狗にも、再評価の機運が巡ってきてほしいものだ。

上映作『折鶴お千』(1935年)のチョイスも素晴らしい。ショッキングな展開と涙を誘うストーリーを得意とする大文学者・泉鏡花の小説を原作に、同じく観客の胸を突くような悲壮な演出に長けた、日本を代表する名匠・溝口健二監督という、『日本橋』(1929年)、『瀧の白糸』(1933年)に続く黄金の組み合わせでおくる本作。なかなか観られる機会が少ないが、主演女優・山田五十鈴の名演も含めて、無声映画の傑作の一つだといえる。

昨年開業した東急歌舞伎町タワーに加え、西口でも大規模な再開発がおこなわれ、常に変化し続けている新宿の街。そんな風景の変遷を、104年も前から見届けてきた、新宿武蔵野館と、ミニシアターブームの牽引役としての歴史を持つシネマカリテ……。今回の新宿東口映画祭をきっかけに、映画とともに長きにわたる時代を刻んできた、この劇場に、ぜひ足を運んでみてほしい。そんな経験自体もまた一つの歴史として、街のなかに、そして心のなかに記憶されていくことだろう。

(文=小野寺系(k.onodera))