近年、「100均マニア」が増えている。何を買うにもまず「100円ショップをのぞいてから」という人で、「こんな物見つけた!」と動画をアップする人も多い。

そんな「100均マニア」が喜びそうなリポートが届いた。帝国データバンクが2024年5月15日に発表した「『100円ショップ』業界調査(2023年度)」によると、「100円ビジネス」が初めて1兆円を突破することになるという。

ところが、である。円安と原材料高のダブルパンチを受け、正念場を迎えているという。大丈夫か、100均? 担当者に話を聞いた。

「300円ショップ」の数が5年間で約3倍に

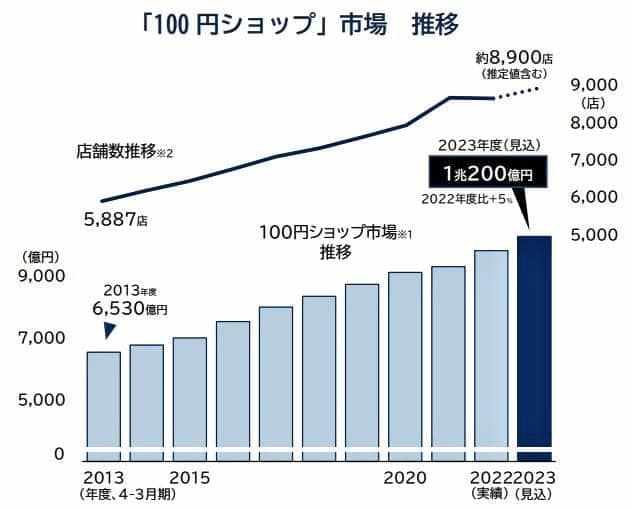

帝国データバンクの調査は、100円ショップの大手4社、ダイソー、セリア、キャンドゥ、ワッツが対象。大手4社が中心の国内100円ショップ市場(事業者売上高ベース)は、2023年度は前年度から約5%増加の1兆200億円前後に達する見込みとなった【図表1】。

(図表1)「100円ショップ」市場推移(帝国データバンク調べ)

店舗網をみると、大手4社の店舗数は2024年3月末時点で8900店前後に達する見込みだ。前年度から200店以上、過去10年で1.5倍の約3000店の増加となる。

3万品目を超える食品値上げに象徴される「物価高」の影響で、消費者に「節約志向」が強まったことが追い風となった。しかし、プラスチック素材などの原材料価格が上昇し、なかでも急速な円安の進行に伴う輸入コスト増などの影響が深刻になっている。

このため大手4社は、より利益が見込める「300円ショップ」の店舗数拡大を図っている。「300円ショップ」は、2023年度末に1000店舗を超え、過去5年で約2.8倍に増加する見込みだ【図表2】。

(図表2)「300円ショップ」店舗数推移(帝国データバンク調べ)

帝国データバンクでは、こう分析している。

「各社とも利益確保を目指して高機能化など付加価値を高めた300~500円の商品ラインナップを拡充するものの、一方でこれまで100円を支持してきた顧客層には中高価格帯商品の訴求が難しいなど課題が残る。

100円商品を軸とした業態展開を今後も堅持するのか、300円以上の商品価格帯を拡充する『脱・100円』を広げるのか、難しい判断を求められる局面が想定される」

「コロナ特需」後は、エントリーモデルに活路

J‐CASTニュースBiz編集部は、調査をまとめた帝国データバンク情報統括部の飯島大介さんに話を聞いた。

――市場規模が1兆円突破、「100円ショップ」がここまで伸びてきた理由は何でしょうか。

飯島大介さん コロナ禍では、ほかの小売業が苦戦したのに、巣ごもり効果で需要を大きく伸ばしたことが大きいです。感染を防ぐために必要な消毒薬やマスクなどの衛生用品は、100円ショップに行けば、全部安く買うことができます。100円ショップも衛生用品を大量に仕入れました。

そのついでに、さまざまな日用品を買うことができます。100円ショップだと安いし、8万~9万のアイテムがそろっているため、ファーストステップとして、「まず100円ショップに行く」という行動様式が定着しました。

――「コロナ特需」が終わった後は、どうやって売り上げを伸ばしたのでしょうか。

飯島大介さん ファーストステップに撤した戦略が大きいです。コロナ後はアウトドアやガーデニング、自分の力で家具や小物を作ったりするDIY(Do It Yourself:ドゥ・イット・ユアセルフ)などがブームになりました。

100円ショップはそうしたトレンドに乗り、売れているアウトドア用品などにデザインが似た、もっと安い商品を並べたのです。たとえば、1万円のテントによく似た500円のテントとか。デザインも新しいものを作るというより、安くして追いかける方法です。

初めてキャンプやガーデニングなどを始める人のための安価な「エントリーモデル」という立ち位置を、幅広いジャンルで確立したことが多くの顧客層の獲得につながったのです。

「どれを選ぶか」店にいること自体が客の楽しみ

――なるほど。しかし、100円ショップは海外生産品が大半ですから、円安の進行は痛いですね。値上げするわけにいかないでしょう。

飯島大介さん 同じ値段の商品でも、コロナの時に比べ、現在は中身が全然違います。たとえば、綿棒はひと箱200本だったのが100本、軍手も一束8組だったのが4組といった案配です。いわゆる「ステルス値上げ」をしなければ利益が得られないほど追い込まれています。

――そこで、ダイソーなどは「ちょっといいのが、ずっといい。」をキャッチフレーズに、東京銀座や渋谷、大阪梅田などに300円が中心の「スタンダードプロダクツ」を次々とオープンさせているわけですが、こうした流れが100円ショップの主流になるのでしょうか。

飯島大介さん 商品を安く仕入れることが難しくなった今、300円ショップの流れは加速しています。

プチプラの化粧品など500円クラスの価格帯や、独自のデザインのモノもどんどん開発しています。これが1000円の価格帯に近づくと、無印良品やドラッグストアなどと競合して激しい競争になるでしょう。

しかし、100円ショップはワンプライス(=100円)であることが魅力であり、強みでした。8万~9万ある豊富な品数の中で、安くて便利で気軽に使い捨てできるもの......。「どれを選ぶか」と店の中にいること自体が客の楽しみだったわけです。

その「100円」の看板を降ろしてしまうのか。難しい決断を迫られて、「100円ショップ」は揺れています。

(J‐CASTニュースBiz編集部 福田和郎)