日本には古くから伝わる色の名前があります。名前から想像できるものもあれば、予想外なものも。ここでは『増補改訂版 色の名前事典519』より、あまり聞きなれない色の名前を取り上げ、クイズにしました。今回は「猩々緋(しょうじょうひ)」。果たして、猩々緋はどちらでしょうか?

\\あなたの声をお待ちしております//

↓↓をクリックしてアンケートへ

【読者アンケート実施中!】ハマっていることも、お悩みごとも、大募集!!

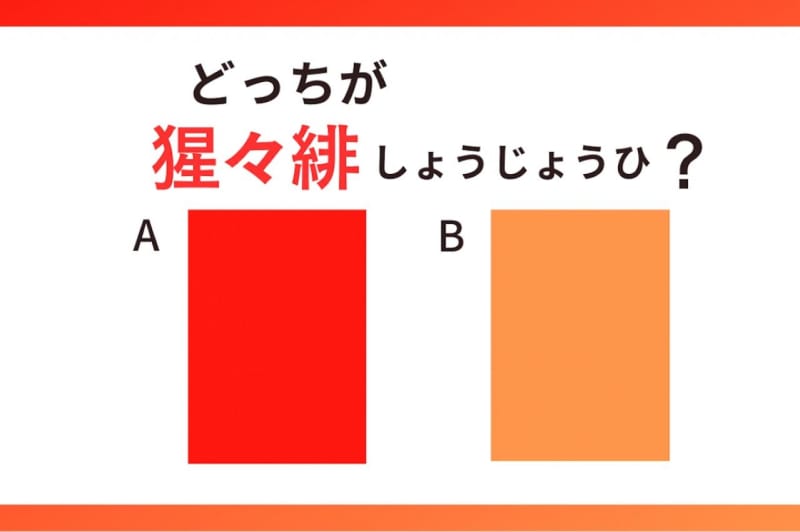

猩々緋は【A】or【B】?

「猩々緋」とは聞きなれない言葉ですが、どのような色を指すのでしょうか?

いずれが猩々緋なのか、次のページで、猩々緋と、もう一色についても色名の由来を詳しく解説しています。

猩々緋は【A】

猩々(しょうじょう)というのは中国の伝説上の獣で、酒を好むという猿の姿に似た生き物のこと。インド人はこの猩々の血で紅色を染めるのだろう、と古代中国人は信じたそう。そんな伝説が生まれるくらい、当時の人々には驚くばかりに鮮やかに感じられる赤い色があったということ。そんな色に昔の人が名づけたのが猩々緋という色名だったわけです。

この名前が日本にも伝わっていました。戦国時代の武将が好んだ猩々緋の陣羽織(じんばおり)というのは、その名前からも鮮明な緋色だったと想像できます。もちろん猩々の血ではなく、おそらく鉄砲が種子島に伝来した頃、ポルトガル人やスペイン人によってもたらされたコチニール染の舶来生地だったのではないでしょうか。16世紀は、コチニールが全世界に広まった時代でもあったからこんな推理も可能です。

それでは【B】は何色?

【B】は柑子色(こうじいろ)

蜜柑色という日本語の色名はできたばかりの新しい色名ですが、この色名の先祖にあたる柑子色という色名は平安時代の12世紀頃から知られていた伝統色名です。そして、現在、国産蜜柑として普及している温州(うんしゅう)蜜柑の遠い先祖がその柑子蜜柑です。

柑子色はこの昔の蜜柑の果皮の色から生まれた伝統色名でした。「こうじ」は「かんじ」から転訛した言葉だったようで中世の歴史書「増鏡(ますかがみ)」では「かんし」となっています。

江戸初期の西鶴の浮世草子(うきよぞうし)では、「かうじ」と読まれており、現代仮名遣いで「こうじ」と書くのでこの色名も「こうじいろ」となります。おそらく温州蜜柑のような鮮やかな黄赤色の果実ではなかったと考えられますが、色名の美化作用によって平安時代でも柑子色はオレンジ系の鮮やかな色を表していたようです。

柑子色は、日本産業規格(JIS)「物体色の色名」で定められた「慣用色名」269色のうちの1色です。

※この記事は『増補改訂版 色の名前事典519』(主婦の友社)の内容をWEB掲載のために再編集しています。

監修者

一般財団法人 日本色彩研究所

日本で唯一の色彩に関する総合研究機関。1927年画家・故和田三造氏により日本標準色協会として創立。1945年財団法人日本色彩研究所として改組。1954年、世界に先駆けて「修正マンセル色票」の色票化研究に着手し、諸外国の研究機関に寄贈するなど、長年にわたり先端的な研究を続ける。諸省庁、自治体からの要請への対処、JISの制定や関連色票の作成等への参画、ガイドラインの提案などに携わる。