「片づけのときに、どこから手をつければいのだろう?」「どうやって片づけると、スッキリするのだろう?」と、片づけに対して、具体的なやり方が分からない!と困ったことはありますか?

じつは、片づけにもダンドリがあるそうです。片づけるものを判断するコツや、リバウンドがしにくい方法について整理収納アドバイザーでインテリアコーディネーター、カラーコーディネーターなどの資格を保有する方尺真美さんに教えてもらいました。

ダンドリ1:散らかった場所の状況を把握

まずは生活空間を一度、しっかり観察してみましょう。自分のもの、家族のもの、誰のものでもないものなど、持ち主が誰なのかが明確に見えてきます。そしてなぜそこに置いているのか、理由や原因を考えてみましょう。

ダンドリ2:いる・いらないで仕分ける

持ち主が明確になったら、つぎはものを仕分ける判断を行いましょう。つまり、いるorいらないの判断です。すると困ることが出てくるはずです。「使わない」のに「処分ができない」ものの存在です。

使わないなら処分…と考えたいところですが、そういったものは歴史や人の思い出などあることが多いです。旅行した時に買ったお土産、知人からいただいたもの、憧れのブランド品などなど…。

もし、そういったものがある時は、無理して処分する必要はありません。「保管ボックス」を設け、いつまで保管するかを決めたうえで、残しておくのもひとつの手です。そして、保管期限がきて改めて見直すと、手放すかどうかの判断がしやすくなりますよ。

ダンドリ3:適切なものの量を意識する

片づけを進めていくと、なぜ持っているのか理由が分からないものや、習慣や癖で保管していたものなどが出てくるはずです。

例えば、何かに使えるだろうと取っておいた大量の紙袋、掃除用に使おうと思っていた大量のタオル、処分できていない大量の新聞紙など。「大量」と明記しているのには、その量が持ち主の必要数量以上になっているということ。必要な時も出てくると思いますが、「使うことができる量=適切な量」というのを見極め、保管するように心掛けましょう。

ダンドリ4:収納する場所に配置

残すものの判別ができたあとは、使いやすい場所を見つけ、そこに配置します。この時ポイントなのが、よく使うものとあまり使わないもの置き場所をしっかりと分けることです。

よく使うものは取り出しやすい場所へ、ストック品などのあまり使わないものは高い位置の棚などへ収納するといいでしょう。一緒に住む家族もいる場合は、使う人にとって取り出しやすい場所も考慮します。

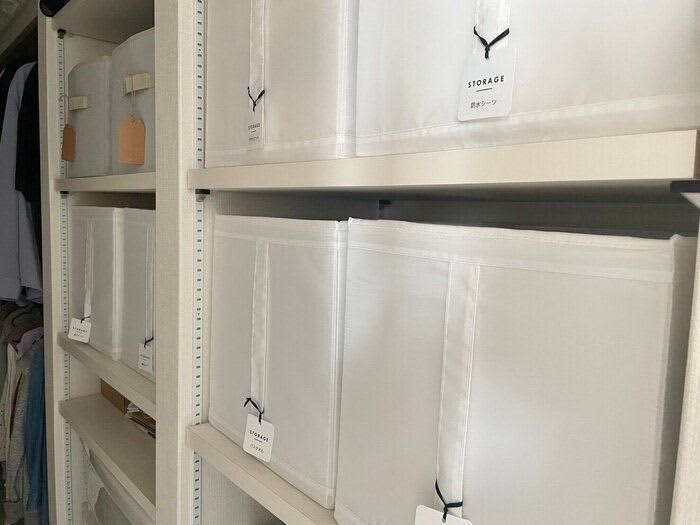

ダンドリ5:モノの住所を確定させる

それぞれ使いやすい位置に配置ができたら、次はものの住所を確定していく「ラベリング作業」を行いましょう。ラベリングとは、中に何が入っているかを収納ケースなどに明記することです。

ラベリングをすることで、何がどこにあるか誰もが分かる状態になり、使ったあともその場所に戻しやすくなります。誰でも使いやすい収納ということは、個々それぞれでものの管理がしやすくなるので、日頃家事を行っている方の負担を減らせることにもつながります。

ぜひ、ダンドリを意識して片づけにチャレンジしてみてくださいね。

◆執筆/方尺真美さん

衣食住を通じて「暮らしはちょっとのことでグンっと楽しくなる!」をモットーに活動しているSSS-Style+に所属の整理収納アドバイザーで、インテリアコーディネーター、カラーコーディネーターなどの資格を保有。3児のママ。

※記事の内容は記載当時の情報であり、現在と異なる場合があります。

※記事内の表示価格は、とくに記載のない場合、税込表示です。軽減税率の適用により価格が変動する場合もあります。店舗によっては取り扱いがない場合があります。

※記事内容でご紹介しているリンク先は、削除される場合がありますので、あらかじめご了承ください。