財団規制が緩いジュネーブには、非営利財団を設立するために世界中から裕福な寄付者が集まる。寄付者の資金はどこから来て、どこへ行くのか?それを突き止めるのが監督当局の仕事だが、現制度では、ジュネーブのフィランソロピスト(慈善家)は多くの抜け穴から簡単に監視をすり抜けられる。

Part 1)ジュネーブへようこそ!

スイスは世界でも有数のフィランソロピー(公益活動)中心地だ。1万3500以上の慈善財団が存在し、その総資産額は約1400億フラン(約23兆8095億円)にも上る。人口1万人当たりの財団数は15で、ドイツや米国の6倍だ。

2022年のグローバル・フィランソロピー環境インデックス(GPEI)報告書で、フィランソロピーの環境が整った国としてスイスはリヒテンシュタインに次ぐ世界2位にランク入りした。同報告書は慈善団体の登録・運営のしやすさ、税制優遇措置、地元経済の発展の見通し、国境をまたぐ慈善活動への枠組みなどを評価する。

ジュネーブの人口1万人当たりの財団数は26で、スイスでも特に慈善団体の活動が盛んな都市だ。2023年には新たに58の財団が設立され、スイスで最も急成長を遂げた。その背景にはジュネーブ州の奨励政策がある。州政府は2013年から慈善財団セクターを積極的に支援しており、行政手続きの改善、税控除手続きの一層の簡素化などを進めている。

神聖なる秘密主義

ジュネーブには多数の主要な国際非政府組織(NGO)が拠点を構えることも、世界中から裕福な篤志家が財団を設立しに来る理由の1つだ。ジュネーブ大学フィランソロピー・センター所長を務めるアンリ・ペター教授は、「ジュネーブは政治的・経済的に安定し、信頼できる。それが非営利団体に適した環境を形成した」と述べる。

慈善財団には2種類ある。助成金を分配する財団(例:オーク財団)と、へき地での学校建設や医療サービス提供など公益プログラムを運営する財団(例:アガ・カーン財団)だ。

どちらのタイプの財団もNGOと密接な関係にある。財団がNGOの専門知識を必要としたりプロジェクトを支援したりする一方、多くのNGOがプログラム運営費を財団の出資に頼っている。例えばオーク財団は2022年、世界のNGOに純額4億8162万ドル(約745億4200万円)を提供した。

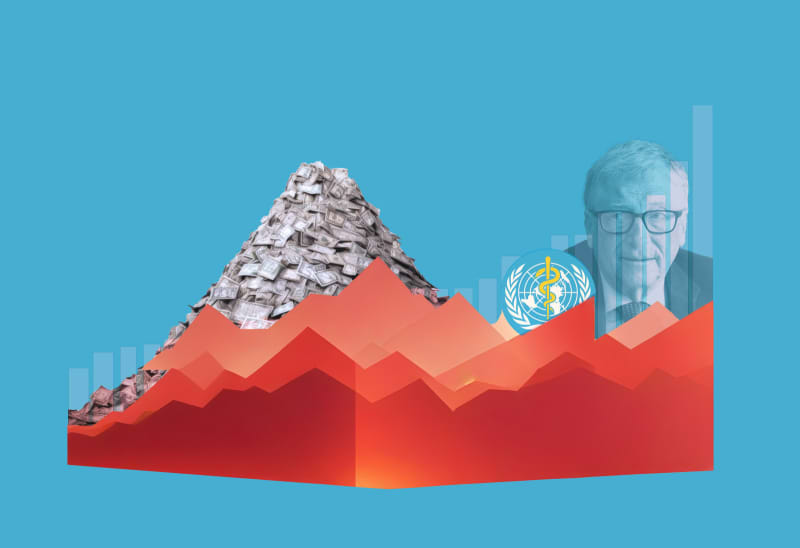

ペター氏は、「主要な国際財団が、チューリヒやベルンなどスイスで慈善活動が盛んな他の都市ではなくジュネーブを選ぶのは、そのエコシステムが理由だ」と述べる。「例えば、ビル・ゲイツ氏が多額の資金を提供する国際組織『GAVIワクチンアライアンス』は、世界保健機関(WHO)が本部を構えるジュネーブにある。巨大製薬会社が集中するバーゼルではない」

ペター氏は、ジュネーブをスイスの国際的な玄関口だと考えている。チューリヒが外国での慈善投資規制を緩和したのは最近だが、ジュネーブは以前から慈善プロジェクトに寛容で、国際財団にも国内財団と同様の税制優遇措置を適用してきた。

さらに、財団もほぼ不可侵な秘密主義の恩恵を受けられる。ジュネーブは「誰も所有物や寄付した物を公共の場で見せない」(ペター氏)町だ。

だが、ジュネーブの魅力を国際的に特徴づけるカギとなるこの秘密主義が、論争を引き起こすこともある。世界医療機関(WHO)が世界的な健康課題に対応すべく2020年に設置したWHO財団は最近、寄付者4割の身元開示を拒否したことで、財団が不適切な影響を受けているのではないかと非難された。インターポール財団も、アラブ首長国連邦から5千万ユーロ(約82億円)を受領した際に同様の非難を受け、2023年11月に解散した。ペター氏は、「秘密主義が財団にとって活動や納税義務の監視を逃れる隠れ蓑になっていると考えるオブザーバーがいる可能性はある」と憂慮する。

税制上の優遇措置

スイスに財団を設立する主な利点の1つに、税制上の優遇措置がある。適用を受けるには、財団の目的が公益活動であることを証明する必要がある。教育、芸術、健康、人権、動物保護、環境保護など様々な分野で可能だが、唯一の要件は、その活動が出資者ではなく社会に利益をもたらすことだ。寄付者や財団設立者は、大半の州で課税所得の最大2割まで所得税控除が受けられる。例えば、資産の他に200万フランの純収入がある慈善家が、ある財団に2000万フランを出資した場合、15万8千フランを節税できる。ちなみに財団の登記資本金と収益は非課税だ。

財団が資産をどう使うかは、ほとんど明らかにされないままだ。専門家らは、財団の設立目的には様々な活動が含まれ、中には休止状態や曖昧なもの、あるいは時間と共に変化するものもあるという。一旦財団の登記が完了してしまえば、その後監視を受けることはほぼない。

監督の欠如

ある程度の自由を許すこの柔軟性が、マリン財団のケースのように悪用されることもある。同財団はエコロジー、開発金融、スポーツ用具提供など、様々な活動分野の陰に隠れて不正行為を行っていた。2020年に、取引銀行が同財団の数カ月にわたるマネーロンダリング(資金洗浄)行為を告発した。同財団はこの他にも、偽の取引プラットフォームを運営し、少なくとも3人の告発者に詐欺を働いたとして訴追されている。同財団は、プラットフォームから流用した250万ユーロ(約4億2000万円)は寄付金だったと主張している。

もう1つ、スイスで税制優遇を受けながら世界中で不明瞭な私的プロジェクトに財産を投資していたロシアの新興財閥(オリガルヒ)、スレイマン・ケリモフ氏の財団のケースもある。同氏は出身国のダゲスタン共和国で政治的影響力を高めるため、後に全財産60億ドルを財団に移した。ダゲスタン共和国は同氏が外国で資金を所有することを禁じている。

ジュネーブ拠点の財団に不正行為が蔓延していると示す証拠はないが、監視体制が不十分なために不正が見逃されている可能性はある。

NGOや協会には監督機関への届け出義務がない一方で、財団はスイス当局の監視下に置かれる。寄付者にとっては安心材料になるが、それが必ずしも事実に基づくとは限らない。実際、前出のケースで警鐘を鳴らしたのは財団の活動を監視すべき監督機関ではなく、銀行やメディアだった。

👉Part2(5月25日配信予定)に続く

Edited by 編集:Virginie Mangin/ds、英語からの翻訳:由比かおり、校正・追記:ムートゥ朋子