上手にお酒と付き合っていくためには、量や質をコントロールすることが大切です。そのようななか、医師の尾形哲氏が「とにかくやめてほしい」と警告するアルコール飲料とは……尾形氏の著書『肝臓から脂肪を落とす お酒と甘いものを一生楽しめる飲み方、食べ方』(KADOKAWA)から詳しくみていきましょう。

コスパよく酔える「ストロング系缶チューハイ」だが…

出典:『肝臓から脂肪を落とす お酒と甘いものを一生楽しめる飲み方、食べ方』(KADOKAWA)より抜粋

漫画:松本麻希 出典:『肝臓から脂肪を落とす お酒と甘いものを一生楽しめる飲み方、食べ方』(KADOKAWA)より抜粋

漫画:松本麻希

“量を控えて質を上げる”のが太りにくい飲み方

上手にお酒と付き合うための実践編に入りましょう。まず、とにかくやめてほしいアルコール飲料があります。それが、ストロング系缶チューハイです。アルコール度数が9%と高いにもかかわらず、ジュースのような甘い口当たりで、ビールなどのお酒が苦手な人でも飲みやすいのが特徴です。リキュール類は、アルコール度数10%未満は酒税が安いため、コスパよく酔えることも人気の理由でしょう。

しかし、その中身はビールの2倍にもなるアルコールと甘味料、香料です。アルコール飲料の中で、トップレベルの太りやすさです。その上、短時間にかなりの量を飲んで血中アルコール濃度が急激に上がって泥酔するケースも目立ちます。

そのほか、安いからとパックに入った大容量の日本酒や大きなボトル入りの焼酎を買い置きするのもやめましょう。ストックがあると安心して、飲酒量が増えていきます。飲みたいときにわざわざ買いに行くようにすれば、面倒くささが上回って量を減らすチャンスです。

おつまみなしで飲むのもよくありません。血中アルコール濃度が急激に上がるだけでなく、胃腸の粘膜を荒らします。できれば、飲酒スピードが上がり、量を増やす一人飲みも極力減らしたいですね。“量を控えて質を上げる”のが、太りにくい飲み方の基本です。

[図表1]避けたい太りやすい飲み方 出典:『肝臓から脂肪を落とす お酒と甘いものを一生楽しめる飲み方、食べ方』(KADOKAWA)より抜粋

減酒のためにはノンアル、微アルも大事な選択肢

昨今、摂取するアルコール量を減らす強い味方が増えています。それが、「ノンアルコール」「微アルコール」などのアルコール量が少ないお酒、いわゆる“低アルコール飲料”です。

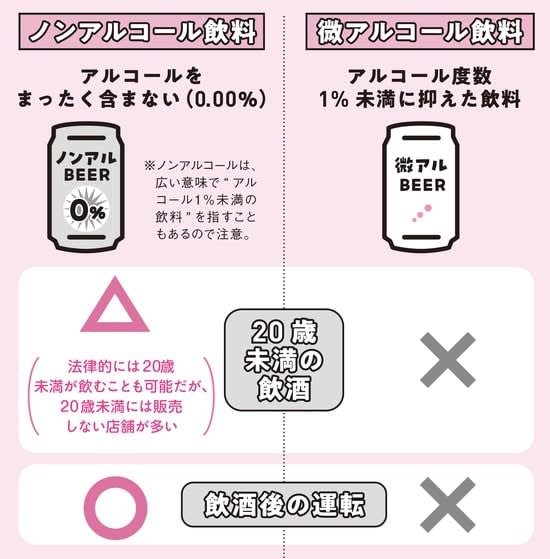

ノンアルコール飲料は、読んで字のごとく、アルコールが含まれない飲料です。広義ではアルコール度数1%未満の飲料を指すこともありますが、酒類業9団体から成り立つ酒類の広告審査委員会の自主基準で、「ノンアルコール飲料とは、アルコール度数0.00%で、味わいが酒類に類似しており、満20歳以上の者の飲用を想定・推奨するものとする」と定義しています。

[図表2]低アルコール飲料の種類 出典:『肝臓から脂肪を落とす お酒と甘いものを一生楽しめる飲み方、食べ方』(KADOKAWA)より抜粋

微アルコール飲料は、現時点で明確な定義はありませんが、アルコール度数1%未満の微量のアルコールを含む飲料を指します。0.5〜0.7%ほどのアルコールを含む場合が多く、近年の健康志向の高まりから各メーカーからさまざまな商品が登場しています。

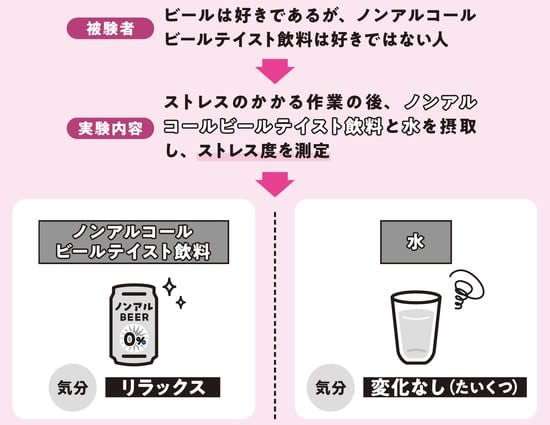

朗報としては、ノンアルコールでもお酒の代わりとして、リラックス効果があるという調査結果があります([図表3])。お酒のような雰囲気を味わうことで飲酒をしている感覚になり、単に水を飲むのとは効果が異なったのです。

[図表3]ノンアルコールビールのリラックス効果 出典:『肝臓から脂肪を落とす お酒と甘いものを一生楽しめる飲み方、食べ方』(KADOKAWA)より抜粋

商品数も増え、味やクオリティも格段に上がっているので、ぜひ減酒のサポートに活用してみてください。

太りにくい飲み方提案1

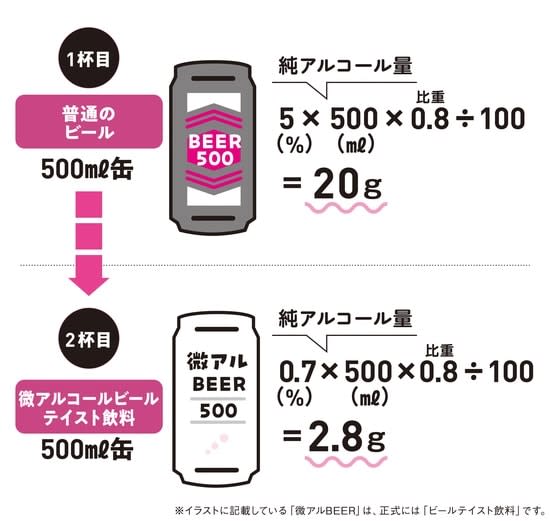

2杯目以降は微アル・ノンアルに切り替える

[図表4] 出典:『肝臓から脂肪を落とす お酒と甘いものを一生楽しめる飲み方、食べ方』(KADOKAWA)より抜粋

〈POINT〉

●1杯目は普通に飲めるので、お酒を純粋に楽しめる。

●2杯目を微アルにすれば、普通のビールと比べて純アルコール量を17g減らせる。ノンアルなら、20g減。

●量は全部で1Lまでにするのがよい。

太りにくい飲み方提案2

おつまみや食事量が多い日は糖質オフのお酒を控えめに

[図表5] 出典:『肝臓から脂肪を落とす お酒と甘いものを一生楽しめる飲み方、食べ方』(KADOKAWA)より抜粋

〈POINT〉

●飲酒量を守るのが一番大事。

●ビールは糖質オフか糖質ゼロにするのがベター。

●ワイン、日本酒は量を守れば糖質量をそこまで気にしなくてOK。

尾形 哲

医師

一般社団法人日本NASH研究所 代表理事