【関連記事】リジェネラティブな農業を、宇宙の技術で実現する。スイスのスタートアップが挑戦する、ボトムアップの農業変革

「絶滅危惧種のツルが繁殖するシベリアの巣が、洪水で半分に減ってしまいました」

「北極圏の永久凍土が溶け続けており、崩壊を防ぐためには植物が重要です」

そう話すのは、スイス・チューリッヒ大学進化生物学・環境学部地球システム科学のガブリエラ・シェープマン-ストラブ准教授だ。

遠い地の生物多様性の話は、自分の生活には関係ないと思う人もいるかもしれない。しかし、生態系は絶妙なバランスで成り立っており、一つの種の絶滅が全体のバランスに大きく影響することもある。

また、洪水の背景には人間の活動によって起きている気候変動や永久凍土の溶解が大きく影響している。永久凍土が溶け続ければ、未知の感染症が広がる可能性もある。

ソデグロヅル=2015年

世界経済フォーラムが発表したグローバルリスクレポート2024によると、生物多様性の損失は「次の10年のリスク」トップ3にランクイン。科学的にすでに生物多様性の損失等は限界値を超えており、世界で「待ったなしの危機」だと認識されている。

一方で政府や企業から課題としてよく挙げられるのが、生物多様性への影響の調査やモニタリングの難しさだ。

そんな課題の解決の糸口になるかもしれないテクノロジーの研究が、スイスで行われている。宇宙技術やドローン、eDNAを用いたモニタリング技術の研究が進んでいるという。その最前線に迫った。

衛生データで生物多様性への脅威を理解

シェープマン-ストラブ准教授は、衛星に専用の測定機器などを載せ、地球を観測する「衛星リモートセンシング」のデータを活用することで、鶴の営巣地が洪水によってどのような影響を受けるか、調べることができたと説明した。

対象は、近年日本の鹿児島・出水平野でも確認されるようになったソデグロヅル。主に中国からシベリアを行き来すると考えられている渡り鳥だ。絶滅危惧種に指定されており、現在世界に3500〜4000羽しか残っていないと見られている。

このソデグロヅルは繁殖期に、地下に永久凍土が広がるシベリアのツンドラ地帯に巣を作る。この地域は地球温暖化の影響を強く受けており、大きな洪水が度々起こっているという。

「衛星リモートセンシングのデータから、主要な3つの繁殖地域を検出し、2017年の氾濫時にどの程度浸水するか調べました。すると、洪水によって繁殖地域のほぼ半分が失われたことが分かったんです」

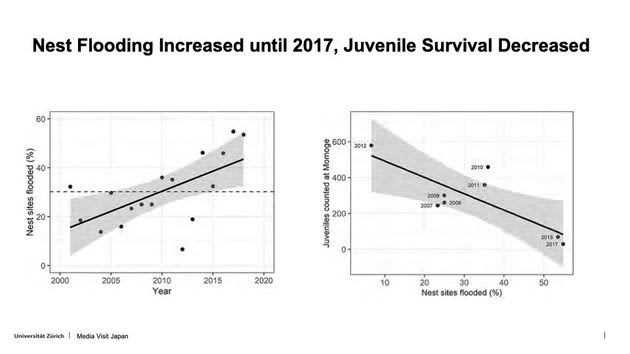

洪水の影響は現地のデータでも確認できたという。実際に「冠水した巣の数の増加と、中国の保護地区に到着したソデグロヅルの幼鳥の数の減少は相関関係にある」とシェープマン-ストラブ准教授は説明した。

「このように、私たちは通常アクセスできないような遠隔地でも、衛星データと現地の情報を組み合わせることで、地球の変動による生物多様性への脅威を理解することができるのです」

「冠水した巣の数の増加と中国の保護地区に到着したソデグロヅルの幼鳥の数の減少は相関関係にある」とシェープマン-ストラブ准教授は説明した。

eDNAとドローン飛行で生物多様性を迅速に評価

地球温暖化の問題を考える時、北極圏は重要な場所の一つだ。北極圏の温暖化は、地球全体の平均の3倍の速さで進むと言われている。北極圏の永久凍土の温暖化が進めば、CO2よりも温室効果が高いメタンガスが大量に排出される。

「この北極圏の永久凍土の破壊を防いでいるのが植物たちだ」とシェープマン-ストラブ准教授は説明した。

気候変動の現状を知るためにも、北極圏の植生などの生物多様性をモニタリングすることが重要だが、従来の船やヘリコプターでプロットサンプリングを行うには非常に苦労するという。

「そこで私たちは、水や土、空気中などに存在するeDNAによる調査とドローン飛行を組み合わせることで、生物多様性を迅速に評価しようとしています」

スイス・チューリッヒ大学進化生物学・環境学部地球システム科学のガブリエラ・シェープマン-ストラブ准教授

また、北極圏では石油やガスなどのインフラ開発による環境への影響も大きい。そこでシェープマン-ストラブ准教授らは衛星のデータから、北極圏の開発の状況を初めて把握したという。

「北極圏のどこで開発が行われているのか、どの程度行われているかこれまで正確に分かっていませんでした。今、私たちは衛星から、明らかに自然が大きな圧力に晒されている場所を知ることができるようになりました」

ソデグロヅルの例も北極圏の例も、気候変動と生物多様性が密接に関わっていることがよくわかる。

「私たちが主張したいのは、生物多様性の危機に取り組むことなくして、気候変動危機に取り組もうとしてはならないということです。一緒に解決しなければならないのです。そのために、気候変動など地球の変動要因が生物多様性をどのように変化させているか、モニタリングする必要があるのです」

ーーーーーーーーーー

ハフポスト日本版は、駐日スイス大使館より招待を受け、現地の取材ツアーに参加しました。執筆・編集は独自に行っています。