Logic Pro 11の新機能として前回は1つのオーディオファイルを4つの楽器パートに分離する「Stem Splitter」を紹介しましたが、今回はその続きです。

Pythonのように書けてGPU上で並列処理できる新プログラミング言語「Bend」、2D画像→3Dを高精度生成するGoogle「CAT3D」など重要論文5本を解説(生成AIウィークリー)

「Stem Splitter」以外の2つの新機能、「Session Players」と「ChromaGlow」について解説します。なお、ここではMac用アプリのLogic Pro 11について説明しますが、iPad向けのLogic Pro 2でも基本的に同様のことができます。

Drummerとはなんだったのか

Session Playersは、自分で全部の音をプレイしなくても、それっぽい伴奏をしてくれる無料で使えるLogic Proの中のバーチャルセッションミュージシャン。10年前からあるDrummerがドラム限定とはいえまさにそういった機能でした。Drummerは部分的にiPhone、iPad版のGarageBandでも使うことができ、ベーシックなトラックを作る際には重宝しています。こちらにはキャラ名と似顔絵が残っています。

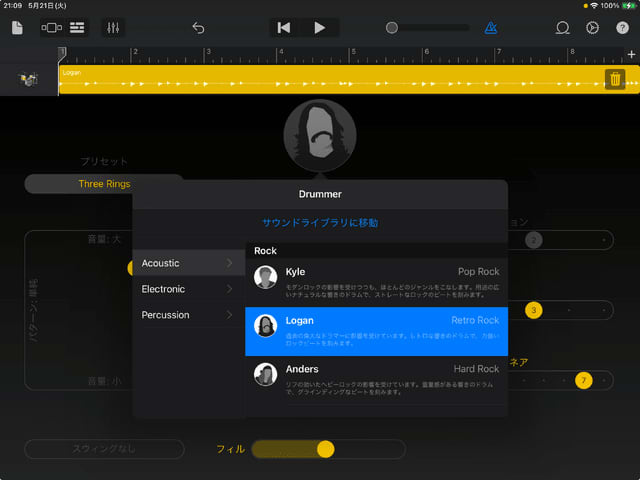

シンガーソングライターの伴奏に適したようなタイプから、クラシックなハードロック、60年代のビートバンド、現代的なバーサタイルなドラマーまで、さまざまなキャラクターを持ったドラマーが用意されていて、その中から曲調に合わせて適したものを選んで、「この曲はレッド・ツェッペリンっぽい曲だからドラマーはジョン・ボーナムっぽい叩き方ができるLoganにしようか」みたい感じで決めることができました。

(▲iPad版GarageBandのDrummerは似顔絵とキャラクター名が残っている)

Drummerでは、こうした特徴を持ったドラマーそれぞれに名前がつけられていて、先ほどのLogan、バーサタイルなKyle、シンガーソングライター向けのDarcyといったドラマー(似顔絵とキャラクター説明付き)を指名できていました。

しかし、現在のLogic Proからは、こうした個性的なドラマーの名前(と似顔絵)は失われ、単にジャンル名で呼ばれるようになってしまったのはちょっと残念です。現在のDrummerの布陣はこんな感じです。

Rock

・Pop Rock

・Retro Rock

・Hard Rock

・Funk Rock

・Psychedelic Rock

Songwriter

・Funky Songwriter

・Pop Songwriter

・Experimenta Songwriter

・Roots Songwriter

・60's Songwriter

・Roots Brush

・Pop Brush

Alternative

・Indie Pop

・Indie Disco

・Indie Rock

・Garage Rock

R&B

・Modern R&B

・Neo Soul

・Modern Motown

と続きます。

これはアコースティックドラムのみの話で、さらにエレクトロニックドラム、パーカッションにも同様のスタジオミュージシャンがいます。

それぞれ複数の演奏スタイルをさらに選べるようになっています。

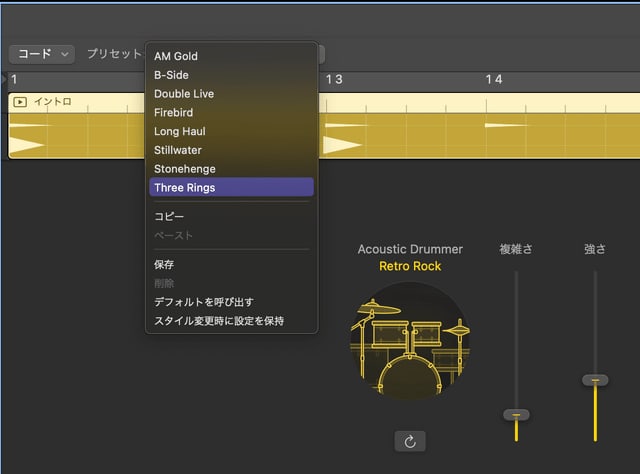

先ほどのLoganの場合、Three Ringsというスタイルを選べば、まさにボンゾっぽいドラミングになるのです。3つのリングを重ね合わせた記号が、ボンゾを示すものだからです。

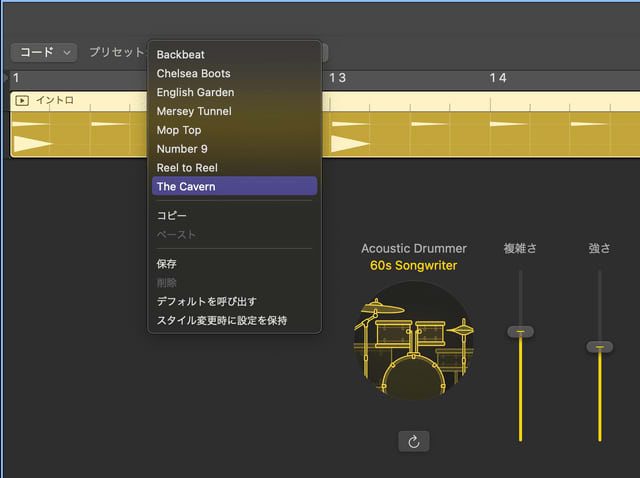

リンゴ・スターみたいなドラムを叩いていたのは以前はParkerでしたが、最新バージョンではSongwriterジャンルの60's Songriterを指名すると現れます。The Cavernとか、キャバーンクラブでの荒々しいドラミングが再現されます。このドラマーを指定すると、ドラムキットはLiverpoolというものに変わります。

そこからさらに細かい指定が可能で、フレーズの複雑さや強さ、ゴーストノートの程度、フィルインのレベルなどの細かい調整が可能。お手軽さと細かい調整のしやすさもあって、DrummerはLogic Proを使う理由の一つとなっていました。

Bass Player

ドラムがいるのなら、ベースも欲しい。そう思っていたLogic Proユーザーは多いはず。その夢がバージョン11でようやく叶いました。それがBass Playerです。

iPad/iPhone版GarageBandのベースギターにはAutoplayという機能がついていて、ヘフナーのバイオリンベース、ジャズベース、プレシジョンベース、アップライトベースのそれぞれが4つずつの自動演奏パターンを持っていました。ユーザーがコードをリアルタイムで指定することで、それっぽいフレーズを弾いてくれるので今でも重宝していますが、バリエーションが少ないのが難点。コードの数に制限がある(12.9インチiPadでも12、通常は8)のも苦しいです。

これをクリアしたのがLogic Proに新しく登場したセッションベーシストのBass Player。あらかじめ設定したコードに従って確実に演奏してくれます。リアルタイムの操作は不要。

ベースはまだ歴史が浅いせいなのか、ジャンルは最小限。RockがPop RockとRetro Rockの2種類、SongwriterはPop SongwriterとRoots Upright。Roots Uprightはアコースティックなアップライトベースです。

Drummer同様、それぞれのベーシストはオーソドックスなものからメロディアスで冒険するフレーズまで複数の演奏スタイルを持っていて、そこから選べます。

(▲Bass Player>Pop Songwriter>Fleeting Glances)

さらに細かい設定も可能で、メロディー多めにとか、音域を広く取ったり、最低音をE1のさらに下まで使うことが設定できたりします。

オルタナティブはIndie DiscoとDisco Slap。どちらもスラップ(古い人間だとチョッパー)を多用しますが、Disco Slapの方がビシバシきます。

さて、コードはどう設定するかというと、2つの方法があります。まず、トラックの中で設定するやり方。これをリージョンコードと呼びます。

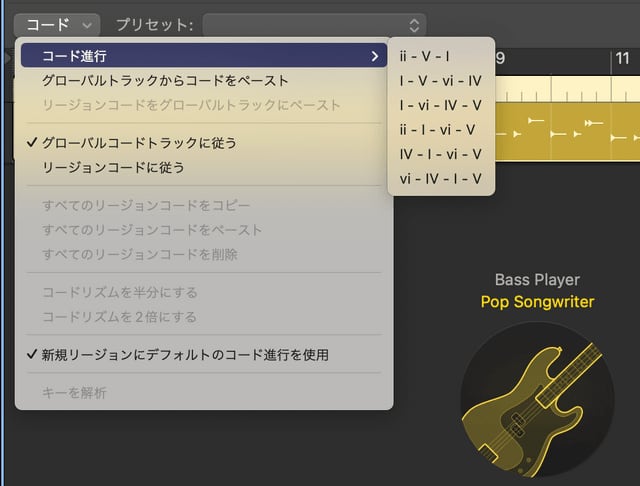

Bass Playerの設定画面左上に「コード進行」というメニューがあり、そこからコードをリージョンコードかグローバルコードトラックのどちらに従うかを設定します。ローカルで試す場合には、典型的なコード進行が選べるようになっているので、これでまず試してみるといいでしょう。例えば「ii - V - I」というのは、Cメジャーのキーであれば、Dm - G - Cというコード進行を示しています。

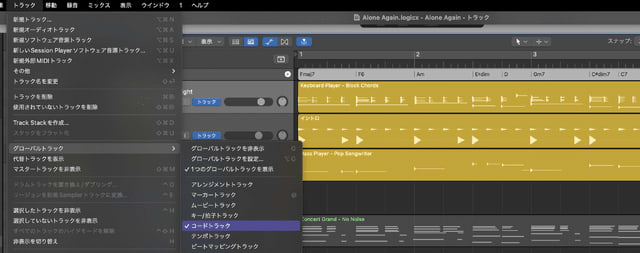

ベースだけならいいのですが、Keyboard Playerを使うのなら、グローバルコードトラックを使うべきです。グローバルコードトラックにベースもキーボードも従ってくれます。

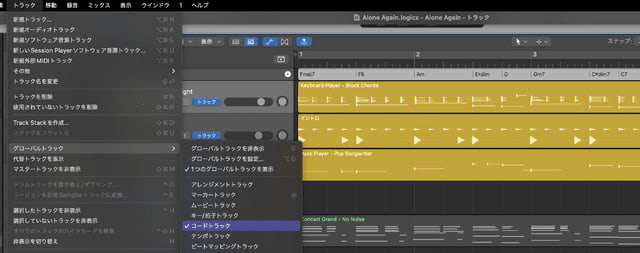

トラック>グローバルトラック>コードトラックを選ぶと、画面最上段にコードを記入するスペースが表示されます。ここにCとかAmとかEsus4といったコードを入力していきます。

入力するときにはタイピング、ボタンでも可能ですが、MIDIキーボードがあれば、そのコードを鍵盤で押さえるのが一番楽です。アルファニューメリックなキーボードでTabをタイプすると、次の小節に送ってくれます。サクサクとコード入力を勧められて便利です。

Keyboard Playerは基本、ピアニストである

キーボードについては、DrummerやBass Playerと違い、ジャンルではなくて奏法によって分類しています。そして、数が少ない!

・Freely

・Broken Chords

・Block Chords

・Arpeggiated

・Simple Pad

音楽をやる人ならだいたいこれでわかりますよね。ピアノの4つ打ち、8つ打ちがブロックコード、それを分割したのがブロークンコード、Arpeggiatedはアルペジオといった感じ。Freelyはこれらを組み合わせた自由な伴奏。これら4つは基本的にピアノ音源で使います。この機能のためか、このバージョンからはStudio Pianoという新しい音源になりました。そして、Simple Padだけがパッド系の音色になります。

演奏スタイルはさらに細かく分かれているので、これで不足するというのはあまりないかと思います。Bass Playerと同様、細かい調整もできますし。

特に便利だったのは、途中からストリングスを入れるようなとき。Simple Padからストリングスのスタイルを選んでおくと、歌モノはもうこれだけでいいんじゃないかというくらい楽に空間を埋められます。

ちょっと残念なのが、明示的にオルガン向けの奏法がないところ。パッド系の演奏じゃなくて、ドローバーやレズリースピーカーをいじりまくったり、グリッサンドしまくるようなプレイを簡単にできると嬉しいんですが。

ChromaGlowは「ディストーション」だった

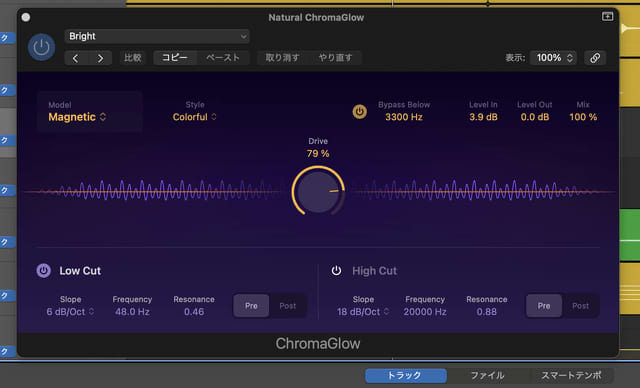

3つの新機能のうち、発表資料の説明でイマイチよくわからなかったのが、ChromaGlowです。どこにあるかも不明なので、Logic Proのヘルプを見てみました。

ヘルプの解説にはこうあります。

ChromaGlowは、アナログオーディオ機器の温かみと音色の変化を再現するように設計された、サチュレーションプラグインです。入力オーディオ信号にハーモニックディストーションを加えて、アナログ機器に見られるノンリニアレスポンスと微妙な圧縮をエミュレートします。この処理でオーディオの倍音成分が強まり、豊かで深みのあるサウンドからより細かいニュアンスやテクスチャを表現できるようになります。それに加え、繊細な圧縮効果がダイナミクスのスムーズな調整とトランジェントの抑制に寄与するので、洗練されたプロ仕様のサウンドに仕上げるのに有効です。

「アナログ機器のハーモニックディストーションを付け加える」ことで倍音成分を強めてプロっぽいサウンドにするというのがポイントのようです。

で、どこにあるかというと、オーディオエフェクトプラグインメニューで「Distortion」>「ChromaGlow」。なるほど、ディストーションプラグインの一種ということですね。

ボーカルやギターに使うと、たしかにいい感じの音になります。Exciterはもう用済みですかね。

ボーカルやギターのプリセット音色にはまだChromaGlowが組み込まれていないので、そのうちデフォルトで使う感じになるのでしょう。

というわけで、作例です。

Session PlayersのDrummer、Bass Player、Keyboard PlayerとサチュレーションプラグインのChromaGlowを使い、ギルバート・オサリバンのAlone Again (Naturally) をカバーしてみました。

ボーカルは、Udioから抜き出したボーカル(ジョン・アンダーソン似)で、VocoflexでAIボイチェンしています。これだとかなり似てる感じになります。英国風男性ボーカルな感じでしょうか。

さて、この曲はこんな流れで作りました。

といった感じです。

「コードを入れたらギターを弾いて歌うだけ」で、簡単にカバー曲ができちゃいました。

YouTubeライブ番組「AIライブハウス」でこの機能を実際に試してみました。いわゆる「丸サ進行」(本当はクリスタルの恋人たち進行)でSession Playersに延々と演奏させています。

OpenAI、ChatGPTのMacアプリ公開。Macのカメラやスクショ、写真ライブラリにもアクセスし音声対話可能

Windows PC画面を常時記録・AIで全検索できる『Recall』(回顧)機能、マイクロソフトが発表。『Copilot+ PC』向け

画像生成AI「Stable Diffusion」の基本から最新技術まで学べる。グラビアカメラマンが教える、生成AIグラビア実践ワークショップ(第2期第2回)を5月22日開催。参加者募集します