『リトルマン・テイト』あらすじ

ディディの息子フレッドは4歳で詩を書き、7歳でモーツァルトを弾きこなし、道路に描く落書きも卓越している天才児。シングル・マザーの母親ディディにとってこの息子は自慢だったが、ある日、フレッドの存在を知った児童心理学者ジェーンから、彼を天才児だけが集まったツアー・プログラムに参加させないか、という誘いを受ける。母子は初めての別離を経験する。

3歳の頃から天才子役として活躍してきたジョディー・フォスターにとって、初めて「作る側」への興味を抱いたきっかけは、13歳で出演した『タクシードライバー』(76)だった。

この作品でジョディは、シングルマザーの母に支えられながら続けてきた子役としての殻を破り、俳優として次の段階へと進む転機を掴み取った。また、ロバート・デ・ニーロやマーティン・スコセッシの仕事ぶりに間近で触れることで、彼らが全身全霊で映画作りに打ち込む姿に激しく心を動かされたという。

ジョディの中に漠然と芽生えた「いつか監督をしてみたい」という思いがようやく現実味を帯びたのは、芸能生活を始めて23年が経った頃。彼女は『告発の行方』(88)でアカデミー賞主演女優賞を受賞し、そこで得た知名度と評価をバネにしてさらなる挑戦へと踏み出していく。

まず行うべきは、情熱を注ぐにふさわしい脚本を見つけること。過去に出演を断った脚本をもう一度じっくりと読み直すうちに、強く魅了される一本と遭遇する。それが今や名脚本家としてのみならず、監督としても知られるスコット・フランクがキャリア最初期に執筆した『リトルマン・テイト』(91)だった。

『リトルマン・テイト』予告

ジョディ・フォスターの生い立ちとも重なる物語

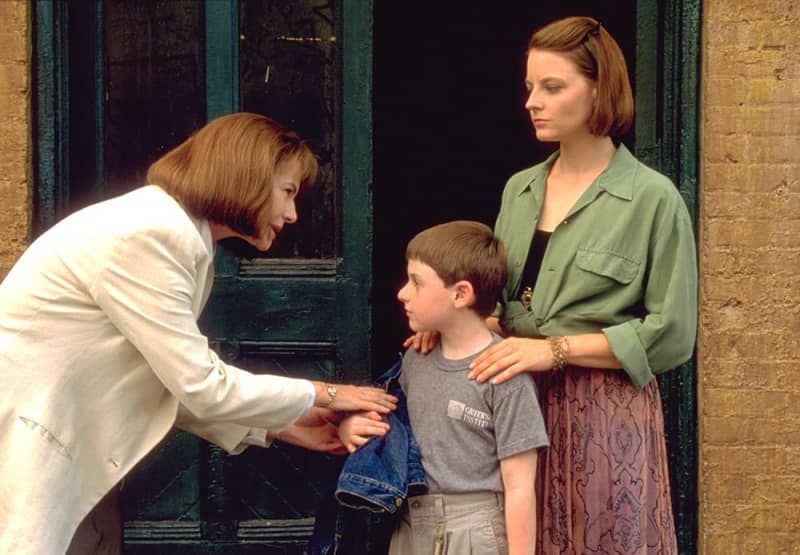

本作は7歳の天才少年フレッドと母親(ジョディ自身が演じる)をめぐる物語だ。掛け替えのない親子の愛情や絆はあるものの、暮らしの不安定さゆえに彼の可能性を育むための十分な環境はない。学校生活でもフレッドの異質ぶりは群を抜いており、打ち解けあえる友達がいないどころか、クラスメイトみんなからまるで違う星から来たかのような存在として見られている。そんな中、児童心理学者のジェーン(ダイアン・ウィースト)は唯一無二の才能をサポートすべく、親元を離れて財団の元で様々な知的体験をかさねることを提案するのだが…。

冒頭では、まだお喋りするのもおぼつかない頃のフレッドの天才ぶりを示すシーンが登場する。食事中、食べ散らかした皿を手に彼が「コファー!コファー!」と連呼するので、母は「違うわよ、それは”プレート”よ」と訂正するのだが、よくよく皿の裏面を見ると「Koffer」という製造メーカー名が記されている。かくして母は我が子が幼いながら文字を読めることに気づくのだーー。こうしていま書いていても、鮮烈に目に浮かんでくる優れたシーン構造だ。実のところ、この場面の秀逸さが買われ、大学を出てバーテンダーとして生計を立てていた脚本家スコット・フランクは、大手映画会社と専属契約を交わすようになったと言われる。

一方、いま私の手元にはジョディ・フォスターの半生を記した「ジョディ・フォスターの真実」という書籍があるのだが、幼少期の章を紐解くと、車での移動中、ジョディが道路沿いの看板を大声で読み始めたという母の証言が登場する。最初は姉たちが教えたのかと思っていたが、どうやらこの子は幼くして文字を読むことができるらしいと分かり、たいそう驚いたのだとか。

こういったエピソードを例にとっても、本作の主人公とジョディとの間には、才能に秀でた子供時代を送ったもの同士、何らかのレベルで重なり合うものがあることが窺える。

そして、もうひとつ。天才児と母親との関係性についても、それそのものではないにしろ、本作には微かにリンクする要素が見て取れる。もしかすると、この重要な母親の役を他の誰でもなくジョディ本人が演じた背景には、ステージママでありながら4人の子供に愛情と知的体験を与えて立派に育て上げたジョディの母に対して、その心理を探ろうとする意図が少なからずあったのかもしれない。

かくも強烈に惹かれる脚本と出会ったジョディは、実に2年がかりで企画を温め、『羊たちの沈黙』(91)の撮影を終えたタイミングで、いよいよ製作を本格始動させていった。

子役に対して嘘をつかない演出法

俳優が監督デビューを飾るとなると、「さて、お手並み拝見」と嘲笑じみた目線や無言のプレッシャーも強くあったはず。しかし彼女はブレなかった。何ら専門的な映画技術を学んでいなくとも、彼女には子役時代から撮影現場に立ち続けてきた確固たるキャリアがある。その間、観察眼の鋭い彼女は監督がどんな仕事をするのかを自ずと見て学び、大方のことは他の現場スタッフ以上に把握していたのである。

とりわけ際立っていたのは、やはり子役への対処の仕方だ。ジョディは共演者として、監督として、子役のアダム・ハン=バードと一緒に、共に嗜みのある空手をしてコミュニケーションを図り、演出の上では「嘘をつくこと」だけは絶対にしなかった。すなわち、何も状況がわかっていない子役からリアルな反応を引き出そうと「大変!!あなたのぬいぐるみが死んじゃった!」などと呼びかけることは一度として無かった。

『リトルマン・テイト』(c)Photofest / Getty Images

むしろ等身大の目線で「こんな”ふり”をすればいいのよ」とか「ほかの人の目から見て自分がどう見えるかを考えればいいのよ」と、主演のアダムが第三者の目で客観的に自己を見つめられるように促すことが多かったようだ。

一般的に子供時代といえば視野が限られ、怖いもの知らずで、自分中心に世界が回っているようにすら思えるもの。しかし本作における主人公フレッドの目を通した”見え方”は全く異なる。多くの知識と理解力を持つ彼にとって世界はあまりに広くて大きくて、自分の存在なんて実にちっぽけ。その上、先行きの見えない現状や未来について、無力感で押しつぶされそうになっている。

このスクリーンに焼き付けられた子供らしからぬ客観的な視座や孤独感は、ジョディ流の無理のない演出やアドバイスによって巧みに引き出され、結実したものと言えよう。

知性と心を満たしながら人生を歩んでいく

この物語にはハッピーエンドやバッドエンドと呼べるような明確な結末は存在しない。むしろ登場人物の3人(フレッド、母、心理学者)はそれぞれに思い悩み、生き方としての最適解がきっとどこかにあるはず、と懸命に探り続ける。その試行錯誤の「過程」にこそ重要な意味があると伝えているかのようだ。

ジョディは前述の書籍の中で、「フレッドには二つの面があるのーーそれは知性と心」と語っているが、なるほど、ジョディ演じる母親が彼の「心」を潤す役柄だとするなら、児童心理学者のジェーンは「知性」を刺激し、満たしていく役柄だ。二人はまさに天秤の両極のようなもので、どちらかの要素が不足すると、主人公は途端にバランスを崩してしまう。この辺りも、プライベートと映画業界とのバランスに気を配りながら大きくなったジョディにとって、身に覚えのある心的領域なのだろう。

『リトルマン・テイト』(c)Photofest / Getty Images

『リトルマン・テイト』は二度のオスカーに輝くジョディ・フォスターが初監督を務めた長編映画としては、やや小粒で地味な印象を受ける。と同時に荒削りさや初々しい感性の暴走が全くなく、新人どころかベテラン監督が気負いなく撮り上げたかのような成熟ぶりが感じられるほどだ。

製作費1,000万ドルほどで撮り上げたこの作品は、同年公開の『羊たちの沈黙』との相乗効果もあって注目を集め、2,500万ドルの興収を打ち出した。

しかしジョディにとってみれば、そこに商業的成功以上の意義があったのは明白だ。今や還暦をすぎてもなお自分のペースを崩さず第一線で走り続ける姿が印象的だが、『リトルマン・テイト』はその精神的な基盤を覗き見るのに最適の一作と言えるのかもしれない。

参考資料

・「ジョディ・フォスターの真実」フィリッパ・ケネディ著、中俣真知子訳、1996年、集英社

・https://www.newyorker.com/magazine/2024/01/01/how-a-script-doctor-found-his-own-voice

1977年、長崎出身。3歳の頃、父親と『スーパーマンII』を観たのをきっかけに映画の魅力に取り憑かれる。明治大学を卒業後、映画放送専門チャンネル勤務を経て、映画ライターへ転身。現在、映画.com、EYESCREAM、リアルサウンド映画部などで執筆する他、マスコミ用プレスや劇場用プログラムへの寄稿も行っている。

(c)Photofest / Getty Images