日常生活で使う機会はほとんどないけれども、知っているとちょっと自慢できる難読漢字。漢検準一級を有するサンキュ!STYLEライターのdanngoさんがチョイスした、難読漢字をご紹介します。

知っていると自慢できる!?難読漢字クイズ

こんにちは、サンキュ!STYLEライターのdanngoです。漢検準一級を持つ私、テレビの難読漢字クイズではいつも夫に答えを教えています。

「骨」と「牌」で「骨牌」。なんとなく字面が怖いですね。

「骨」は普通「ほね」と読まれるのはわかりますよね。「牌」の字は音読みで「ハイ」と読みます。「位牌(いはい)」という言葉に使われますよね。

こういった組み合わせから、なにやらお葬式などに使う道具のようなものを想像してしまうのではないでしょうか。

実際には仏事といったものと関係がなく、むしろ楽しいものなのですよ。

さて、なんと読むかわかりましたか?

正解を知りたい方は、もう少しスクロールしてみてくださいね。

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

正解は……

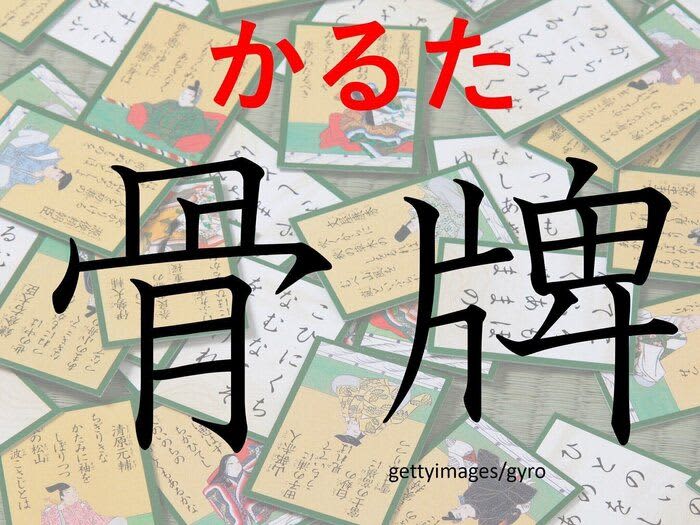

正解は「かるた」でした!

家族や友だちが集まったときに遊ぶと盛り上がる「かるた」。ことわざやものの名前や和歌などが書かれたものがあり、いろいろな種類のものを楽しめますよね。

「かるた」の語源はポルトガル語。英語でいうところの「card」にあたります。

「骨牌」の字のほうは、もともと中国の動物の骨でつくられた薄い板状の遊具をさしていたとか。「牌」には「ふだ」の意味があるのです。

紙製の札とは別物ですが、いつのまにか混同されて「かるた」という言葉に「骨牌」をあてるようになったのかもしれません。

「かるた」のあて字には「歌留多」というものもあります。かるたには和歌が書かれたものが多いですものね。音も正確にあてられているので、こちらの書き方だとわりとすんなり読めます。

私自身は、かるたというと小倉百人一首を想像します。中学や高校の頃に歌を全部覚えさせられたという人、学校で百人一首大会をやったという人も多いことでしょう。

いろいろな時代の和歌が学べるので、古文に親しむにはかっこうの作品だと思いますよ。

というわけで、難読漢字クイズでした。ぜひご家族やお友だちに「知ってる?」と聞いて自慢してみてくださいね。

◆記事を書いたのは・・・danngo

国語科教員免許と漢検準一級を持つ、アラフォーの専業主婦。二児の母で、子育て関連の記事を書くのが得意です。本を読むのが大好きですが、一度読み始めると家事がおろそかになってしまうのが悩み。子どもの遊び相手をすると本気になりすぎて怒られ、家事は手抜きになる一方です。甘いもの、日本の古いものをこよなく愛しています。