動物の体に与えるさまざまな外的要因の影響

生物の分布には、いくつかの法則があることをご存じでしょうか。

『恒温動物は、寒い地域に住む動物ほど暖かい地域に住む同種の動物よりも体が大きくなる』という『ベルクマンの法則』や、『恒温動物は、寒い地域に住む動物ほど暖かい地域に住む同種の動物よりも耳や足などの突出部が小さくなる』という『アレンの法則』が有名です。

体が大きいと筋肉量が多いため、体内で多くの熱を作り出せる一方、体重に対する体表面積の比率が少ないので放熱量を抑えられ、寒さに強くなります。また耳などの突出部が小さければ、その部位からの放熱量を抑えられ、これも寒さに強くなります。

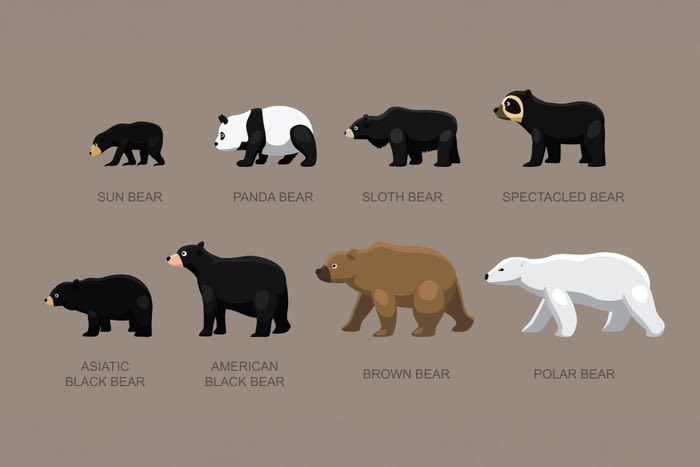

つまり、寒い地域の動物は体が大きく耳などは小さくなるように進化し、暑い地域に住む動物は体が小さく耳などは大きくなるように進化する傾向があるということです。マレーグマとホッキョクグマ、フェネックとホッキョクギツネを比べると、理解しやすいでしょう。

猫の「見た目が変わる」要因

動物の体に影響を与える外的要因について冒頭で解説しましたが、猫の場合はどのような影響があるのでしょうか。

実は猫も、このような外的要因の影響で体の特徴が変化する面があります。

今回は、猫の「見た目が変わる要因」について解説します。

1.気候(体格)

猫は品種による体格差があまりありませんが、それでも体型によって6つのタイプに分類されます。

最もスリムな体型が「オリエンタル」で、代表的な品種としては、タイで自然発生した猫に起源を持つシャムが挙げられます。

一方、もっとも大きな体型が「ロング&サブスタンシャル」と呼ばれ、代表的な品種としては、北アメリカメイン州で自然発生した猫を起源に持つメインクーンや、ノルウェーで自然発生した猫に起源を持つノルウェージャン・フォレスト・キャットなどが該当します。

タイは年間を通じて気温が高く、メイン州やノルウェーは寒くて厳しい冬が到来する地域なので、『ベルクマン』の法則にあてはまっていることがわかります。

2.季節(被毛・毛色)

猫の被毛の多くは、「ダブルコート」と「シングルコート」に分類できます。

ダブルコートはふわふわとした密度の高い「アンダーコート」と長くて張りのある毛質の「オーバーコート」の2層構造で、シングルコートはオーバーコートのみの被毛です。

寒い地域の猫たちはダブルコートで、冬になるとアンダーコートが増え、夏になるとアンダーコートが減ることで、体温調節を上手に行っています。

冬や夏が来る前に換毛期が訪れ、それぞれの季節に向けて被毛が生え変わるため、特にダブルコートの猫は、夏と冬とで被毛の変化に気付きやすいでしょう。

また、季節による猫の外見への影響は、毛色にも及びます。

被毛の毛色を決定する遺伝子にはいくつかの種類がありますが、その中のひとつに「サイアミーズ遺伝子」があります。

この遺伝子は、色の発現を抑えるという役割を担っていますが、低温環境だとその機能がうまく働きません。そのため、温度の高い胴体は薄い色、温度の低い耳や足先、しっぽなどの先端部分は濃い色というポイントカラーを作ります。

気温に影響されるため、同じ猫でも先端部分の色の濾さが季節で変化します。シャムなどのポイントカラーの猫の飼い主さんは、ぜひ意識して見比べてみてください。

3.成長(毛色・瞳の色)

猫の毛色は、成長段階でも変化することがあります。

例えば、子猫時代は全体的に淡い色だったのが成猫になり濃い色になり、老猫になったらまた薄くなったという話を耳にしたことがあるのではないでしょうか。

また、W遺伝子を持つ猫は、黒や茶などの毛色を発現させる遺伝子の機能を抑えて白猫にします。しかし、子猫時代には体に薄っすらとした模様があらわれることがあります。

幼少期の猫は、まだ体の機能が完全には出来上がっていません。そのため、色素細胞を作る能力が弱かったり、W遺伝子の機能が弱かったりすることであらわれる現象だと考えられています。

さらに、猫は成長段階で瞳の色にも変化がみられるようになります。

生まれたばかりの子猫は、どの猫も必ず「キトン・ブルー」と呼ばれる青い瞳をしていますが、成長とともに本来の瞳の色に変化します。これも、成長に従って体の機能が出来上がることで変化する、外見の変化のひとつです。

4.国や地域(しっぽの長さ)

国や地域によって、猫の見た目に変化が生まれるケースもあります。

例えば日本猫です。短尾の猫は海外では珍しい存在ですが、日本、特に西日本ではよく見られます。

短尾の猫の絵が初めて登場したのは、1848年頃に歌川国芳によって描かれた『猫飼好五十三疋(みょうかいごうごじゅうさんびき)』という浮世絵です。このことから、短尾の猫は江戸時代に日本に渡来したと考えられています。

当時の日本人は、尾の長い猫は年を取るとしっぽが二股に分かれ、「猫また」という妖怪になると信じられていました。そのため、短尾の猫が好まれ、大切にされて増えたのだろうと考えられています。

5.飼育環境(行動)

現代の猫は、完全室内飼育が一般的になりました。つまり、猫は常に自分の縄張りの中で、安心して過ごせるようになったのです。そのため、昔はあまり見られなかったような、仰向けでお腹を見せ、無防備に熟睡する姿を見せるようになりました。

遺伝的に外見を変えてしまうわけではありませんが、飼育環境によって、私たちに見せてくれる行動にも大きな変化が現れているのです。

まとめ

今回は、猫の「見た目が変わる」要因について解説しました。

毎日一緒に暮らしていると気付かずにいるような愛猫の見た目の変化が、実は他にもあるのかもしれません。

ぜひ、愛猫や地域猫たちをよく観察し、ちょっとした変化や新たな生物分布の法則を見つけることにチャレンジしてみてはいかがでしょうか。