日本にはおよそ8万8千もの神社があるとされています。その数はコンビニやお寺よりも多く、初詣・七五三・合格祈願でお参りに出かけたり、旅やお散歩で立ち寄ることもあるでしょう。

それだけ私たちに身近な神社ですが、種類については知らない方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、神社の格や種類について”超簡単”に解説いたします!

【前編】では「神宮」「大社」「八幡宮」について解説しましたが、今回はその続き。

学問の神様に宿る“呪い”のパワー、「天満宮」とは!?

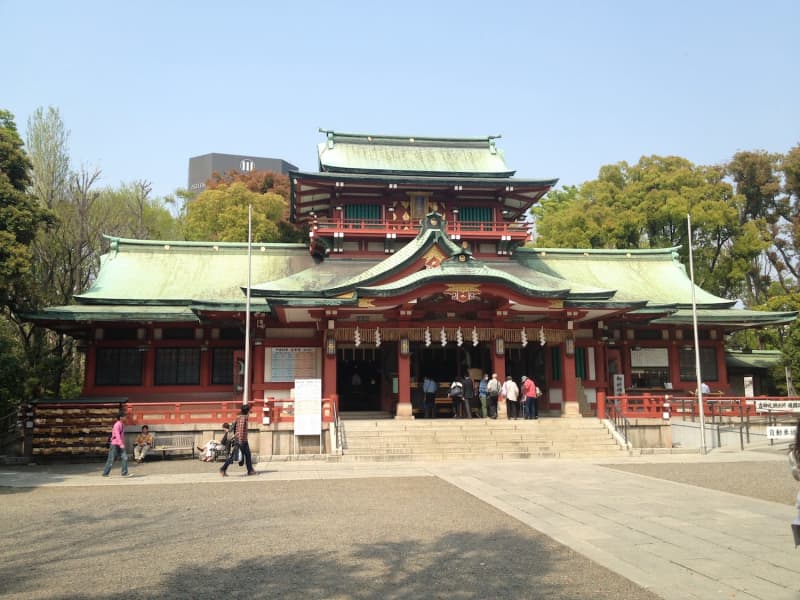

後編のスタートは「天満宮」。福岡の太宰府天満宮や、京都の北野天満宮が有名ですね。

こちらに祀られているのは菅原道真。

まだ多くの日本人が読み書きができなかった時代、道真は幼い頃から学問に親しみ、5歳にして和歌を詠むなどの秀才っぷりを発揮。

さらには、文章博士(もんじょうはかせ)という学者トップの称号を若くして手に入れています。

そうしたことから、道真は「学問の神様」として祀られ、天満宮には合格祈願などのご利益があるとされているのです。

ちなみに、「◯◯天神」というのは天満宮の別名で、東京の亀戸天神や、湯島天神などにも道真が祀られています。

一方、菅原道真は「日本三大怨霊」と言われる、ちょっと怖い側面も。

天才的な頭脳を持った道真は、政治の世界にも進出しスピード出世を果たします。しかし、それに反感を抱いた周囲の者たちが、道真を京都から太宰府に追い出してしまいます。

道真はそのまま太宰府で没するのですが、死後、京都では雷や天災が起こるようになりました。

さらには道真を追い出した一族が若くして亡くなることが続いたり、ついには、天皇の住まう建物のそばにまで雷が落ち、何人もの貴族が亡くなったのです。

これらは道真の祟りだと信じられ、その怨霊を神様として祀ることで鎮めようとしたと言われています。

インディーズ神社も入れれば日本最多⁉「稲荷神社」

稲荷神社は全国に3万社あるとされ、八幡宮についで2番目に多い神社です。

ここに祀られるのは「宇迦之御魂神(ウカノミタマノカミ)」で、農業の神様です。

そのため、農家の多かった時代は五穀豊穣のご利益を求めて拝まれていましたが、農家の減った現代はそこから転じて商売繁盛のご利益があるとされています。

そのため、会社の敷地内で祠を建ててお稲荷さんを祀るなど、神社庁に登録されておらず、3万社にカウントされない神社も無数にあり、それも含めると八幡宮より数が多いと考えられています。

また、稲荷神社といえばキツネがおなじみです。

キツネは神の使いですが、その理由はいくつかあります。

まず、古い日本の言葉で「ケ=食べ物」「ツ=助詞の『の』」「ネ=根っこ」を表します。つまり、ケツネが訛ったキツネは「食べ物の根源を守る存在」とされ、農業の神様である宇迦之御魂神の使いとして最適だったこと。

さらに、キツネは斜面に横穴を掘って巣としています。古い時代、聖地でもあった古墳に横穴を掘って、出入りするキツネをみた人々が、神聖な場所と俗世を行き来する存在と認識し、神の使いになったのではないかと考える研究者もいるのです。

神様になった偉人たち

日本神話に登場する神様を祀ることの多いのが神社ですが、天満宮が菅原道真を祀るように、歴史上の偉人を神様としている神社も数多くあります。

例えば栃木の日光東照宮。こちらのご祭神は東照大権現で、徳川家康を神格化した神様です。家康が亡くなったのは1616年、本人の遺言によって神様として祀られました。

自分で「私が死んだら神様として祀るように」と言えるなんて、さすがという気もしますね。

しかしその本意は「この国の安寧を、自分が死んだ後も守り続けたい」というものだったとも言われています。

他にも、菅原道真とともに日本三大怨霊に数えられる平将門を祀った神田神社(明神)や鎧神社があります。

現代では、怨霊を神様としてありがたくお参りするなんて、不思議な感覚になるかもしれません。しかし、古い時代の日本では、その方向性が正か負かは二の次として、その人やその魂そのもののエネルギーの大きさが重要だったようです。

例えば、「呪う」と「祝う」という言葉、現代では真逆のニュアンスにも感じますが、どちらも古い日本語の「宣(の)る」から派生したものだったりします。

他にも、武田信玄を祀る山梨の武田神社や、織田信長を祭る京都の建勲神社、水戸黄門でおなじみの水戸光圀を祀る茨城の常磐神社など、歴史的偉人を神とする神社は全国にたくさんあります。

前後編でお伝えしてきた神社の種類。これまで大きな枠で「神社」として捉えてきたものを、細かく分けて見てみると、そこにいる神様や背景にある物語が浮かび上がってきます。

そうすると、きっと神社へのお出かけが、より有意義なものになるはずですので、是非、参考にしてみてください!

写真・文=Mr.tsubaking

Mr.tsubaking

ドラマー/放送作家/ライター

Boogie the マッハモータースのドラマーで、NHK「大!天才てれびくん」の主題歌など担当。BS朝日「世界の名画」の構成、週刊SPA!、週刊プレイボーイなどに寄稿・執筆。温泉ソムリエ・仏教検定1級。