東日本大震災から13年が経過し、伝承団体スタッフの高齢化が課題となっています。課題解決に向けた取り組みや伝承活動の現状です。

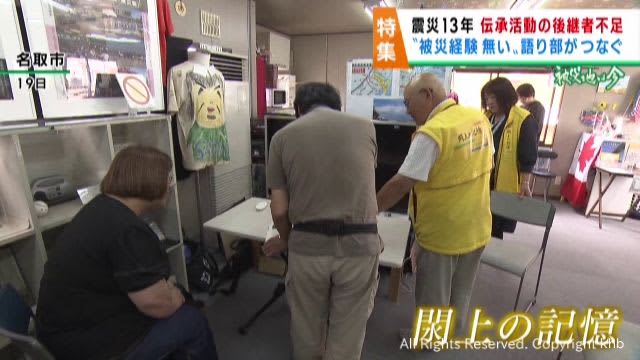

東日本大震災で、関連死を含めて965人が犠牲となった宮城県名取市の中でも被害大きかった閖上地区の震災伝承団体、閖上の記憶です。

代表を務める丹野祐子さんが中心となり、訪れた人たちに命の尊さや津波避難など震災の教訓を伝え続けています。

この日も修学旅行で宮城県を訪れた北海道の中学生たちに、13年前の3月11日に何があったのか、この場所で何を感じてほしいかを伝えます。

閖上の記憶丹野祐子代表「今から13年前にこの町で起きてしまった東日本大震災、生きたくても生きることができなかった皆さんと同世代、当時の中学生14人の名前を刻んだ慰霊碑になります」

慰霊碑に刻まれた長男公太さん(当時13歳)の名前に触れながら、生きることの大切さを力強く語りました。

閖上の記憶丹野祐子代表「あの日、ここには最大9メートルの高さの津波が来ました。想定外と言われる津波です。私たち親は、大切な我が子を助けることができませんでした。今何よりもそこを後悔しています。生きていることは当たり前ではない」

閖上の記憶には全国から人が訪れます。丹野さんは震災の翌年から12年間、ほぼ毎週休むこと無く語り部活動に汗を流していますが、あと何年活動を続けられるのか不安を抱えています。

閖上の記憶丹野祐子代表「私も13年が経過して年を取りました。あと何年自分の言葉を形にすることができるのか、正直分からない不安があります」

高齢化は閖上の記憶に限らず、被災地の伝承団体に共通した課題です。伝承活動を行う個人や団体でつくる3・11メモリアルネットワークが行ったアンケート調査では、半数以上の組織が人材育成の問題点として「高齢化で後継者がいない」「新規参入者がいない」と挙げていて、人材の確保が難航している現状が浮き彫りになっています。

こうした現状に自治体も危機感を抱いています。名取市は5月に伝承活動を途絶えさせてはならないと、閖上の記憶などの震災伝承団体と人材の育成や発掘を目的とした協定を締結しました。今後、小中学校に震災を学ぶ部活動を設置するなどして、若い世代から語り部が誕生するきっかけを作っていきます。

名取市生活経済部小畑和弥部長「13年も経過して、震災を経験していない世代も増えてきた。語り部から直接お話を伺って聞くことは一番心に残る。50年100年の先になるとなかなかイメージも湧かないですけど、ゴールはないんでしょうね」

こうした中、閖上の記憶では被災経験の無い人たちがスタッフとして活動を始めています。

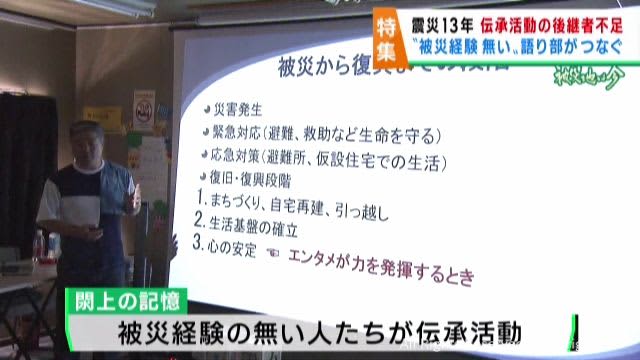

高松康徳さん「1年目2年目、歌手が来て仮設住宅で歌ってくれるうれしい話なんです。でもそこはまだ途中の段階であって本当にエンタメとして楽しめるのは最後は心、生活が安定した段階で力を発揮するものと思っている」

この日、語り部を務めた高松康徳さんは元々東京都に住んでいましたが、震災後に宮城県の沿岸部でボランティアに参加した縁から仙台市に移住しました。

高松さん自身は被災していませんが、ボランティアを続けるなかで東北人の団結力に魅力を感じるようになり、伝承活動に携わることを決めたといいます。

高松康徳さん「遺族の人と明るく話していても、いざとなったら越えられない一線はあるけれども腫れ物に触るような感じではなくて、自分もできる範囲で自然体でやるしできる範囲で支援をやっていきたい」

閖上の記憶は当初、地元出身者が中心でしたが、活動を続ける中で代表の丹野さんは被災地以外の視点から意見を取り入れることが大事だと感じるようになりました。

閖上の記憶丹野祐子代表「当事者じゃない人間がここで話す意味合いはとても大きいと思うし、知らないからこそストレートにあの日のことを語ることってできるんですよ」

当事者ではない人が震災の記憶を伝承していく意義を、訪れた人たちも理解しています。

北海道からの修学旅行生「被災した人たちの怖さ、思いを伝えられるように自分たちがもし丹野さんの立場になったらと思いますね。聞いた話で語り継ぐことやっていきたいですね」「亡くなった方のことを忘れないようにすることを、次の世代にも言い続けていきたい」

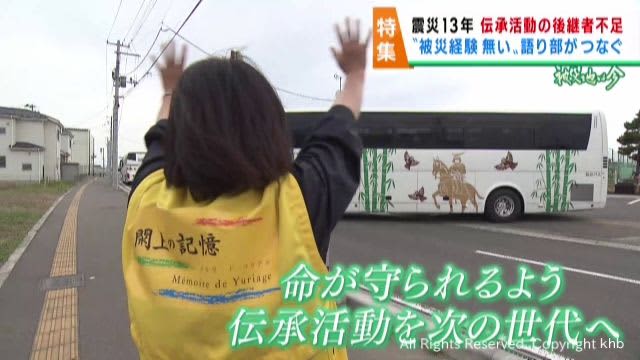

震災から13年が経過し、丹野さんは日本で世界でどこで災害が起きても命が守られるよう、伝承活動を次の世代につなぐことは大切だと感じています。

閖上の記憶丹野祐子代表「話したくなった人がいた場合に私に聞かせてほしいし、あの日を知らない世代は私たちの言葉を聞いてどんなことを感じたのかを言葉にしてもらえたらうれしいですね。歴史は必ず繰り返しますだから、あの日のことは言葉にし続ける必要があると思います。あの日、この町にいた私はこの町からしか見えていない物がたくさんあります。この町が周りからどう見えていたのかを教えてもらいたいし、自分たちが見えない部分をぜひ学ばせていただきたい」