受給額をシミュレーション

生活費が一定基準に満たなく生活が厳しい方は、生活保護を申請することができます。受給するには一定の条件を満たしている必要がありますが、公的年金を受給している方でも受給することが可能です。

しかし、具体的にどのような条件をクリアしていれば良いのか、詳しくわからないという方もいるでしょう。また、実際にどのくらいの金額が受給できるのかも気になるところです。

そこで本記事では、生活保護の受給要件について詳しく解説するとともに、単身高齢者世帯が受給できる金額をシミュレーションしていきます。

※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。

生活保護受給世帯の約51%が単身高齢者世帯

厚生労働省の「生活保護の被保護者調査」によると、生活保護受給世帯は全国で164万3763世帯(保護中止世帯を含まない)で、そのうち高齢者世帯が占める割合は55.1%で90万5327世帯です。

55.1%の内訳は単身高齢者世帯が51.0%、2人以上世帯が4.0%となっており、生活保護受給世帯の51.0%が単身高齢者世帯という結果となっています。

新型コロナウィルス感染症の影響で仕事がなくなり、やむなく借り入れたお金の返済が困難になっていることや、近年の物価高で生活費が圧迫されていたりすることが主な原因と考えられます。

公的年金だけでは生活費をまかなうことができずに、生活保護の申請をする高齢者が増えているといえるでしょう。

ただし、生活保護は、生活が苦しいからといって誰でも受給できるわけではなく、決められた条件を満たしている世帯が対象です。

どういう世帯が生活保護の対象となるのか、次章で受給条件を見ていきましょう。

生活保護の受給条件

生活保護の受給の可否は世帯単位で判断され、世帯全員が保有している資産を生活費に充て、また、働く能力があれば働いて収入を得るなどして生活費に充てることが前提とされます。

それでも世帯収入が最低生活費に満たない場合に、保護の対象になります。

では、具体的な条件を見ていきましょう。

資産の活用

預貯金や生活に利用していない土地・家屋などがある場合は、売却して生活費に充てる必要があります。

能力の活用

働ける場合は、能力に応じて働いて収入を得るよう求められます。

他の制度の活用

年金や手当など他の制度で受けられる給付金がある場合は、まずはそれらを活用します。

扶養義務者

扶養義務者から援助を受けることができる場合は、援助が優先されます。なお、扶養義務者とは三親等以内の親族(父母、子、兄弟姉妹、甥・姪、叔父・叔母、曽祖父母、祖父母、孫、ひ孫、)が該当します。

では、生活保護の受給要件を満たした世帯は、生活保護費を毎月いくら受給できるのでしょうか。

次章でシミュレーションしていきます。

生活保護の受給額をシミュレーション

生活保護費がいくら支給されるのかを計算する際には、「級地制度」について理解しておく必要があります。

級地制度とは、生活保護法に基づいて、地域ごとの物価や生活水準の差を、生活保護の基準額に反映させるために設けられた制度です。

1級地から3級地に分類されており、さらにそれぞれが2つずつに分かれています。東京都23区などの都市部が1級地に該当します。

では、単身高齢者世帯が生活保護としていくら受給しているのか、級地ごとにシミュレーションしていきます。

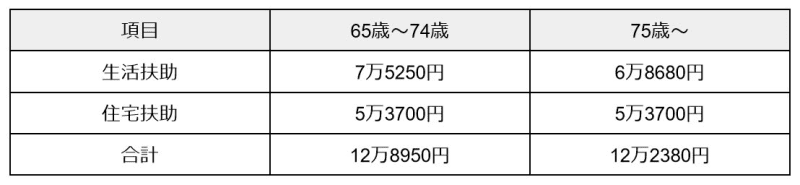

1級地-1:東京都23区

1級地-1に該当する東京都23区で単身高齢者世帯が受給できる生活保護費は、65歳〜74歳の世帯で12万8950円、75歳〜の方で12万2380円です。

なお、障害者の方は等級に応じて加算額がプラスされます(以下のシミュレーションでも同様です)。

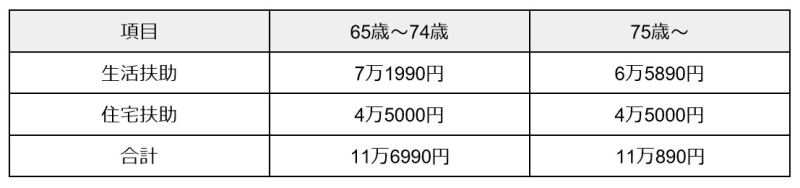

2級地-1:埼玉県川越市

2級地-1に該当する埼玉県川越市で単身高齢者世帯が受給できる生活保護費は、65歳〜74歳の世帯で11万6990円、75歳〜の方で11万890円です。

3級地-1:千葉県成田市

3級地-1に該当する千葉県成田市で単身高齢者世帯が受給できる生活保護費は、65歳〜74歳の世帯で11万570円、75歳〜の方で10万4790円です。

まとめにかえて

生活保護を受給している世帯のうち、単身高齢者世帯が占める割合は51.1%です。公的年金を受給中の世帯でも生活保護を受けることは可能ですが、条件を満たしている必要があります。

生活保護に関する相談先は、市部に住んでいる方は市の福祉事務所、町村部に住んでいる方は役所の福祉担当課が窓口となります。

物価上昇が続いている中、年金だけでは生活していくことが難しい方は、生活保護の申請を検討してみましょう。

参考資料

- 厚生労働省「生活保護の被保護者調査(令和6年1月分概数)」

- 厚生労働省「生活保護制度」

- 厚生労働省「最低生活費の算出方法(R5.10 )」