株式会社矢野経済研究所(代表取締役社長:水越 孝)は、国内のCCUS市場を調査し、技術動向や有力プレイヤーの動向、将来展望について明らかにした。ここでは、国内のCCUS技術によるCO2回収量予測について、公表する。

1.市場概況

2016年に発効されたパリ協定では、工業化以前と比較して世界の平均気温の上昇を2℃未満、可能であれば1.5℃未満に保つことを世界共通の長期目標として掲げている。日本においても、2050年カーボンニュートラル宣言によりCO2に代表される温室効果ガスの排出量削減に向けた動きが加速している。

一方で、再生可能エネルギーへの急激な転換はエネルギー安定供給の観点から困難であり、しばらくは調整電源として稼働が想定される火力発電所からのCO2排出量の削減が課題となる。他にも製鉄所やセメント工場、ごみ焼却施設などCO2の排出量が多い産業分野においても同様の課題を抱えている。この課題への対策として、技術開発や実証事業が進んでいるのがCCUS(回収・有効利用・貯留=Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage)技術である。

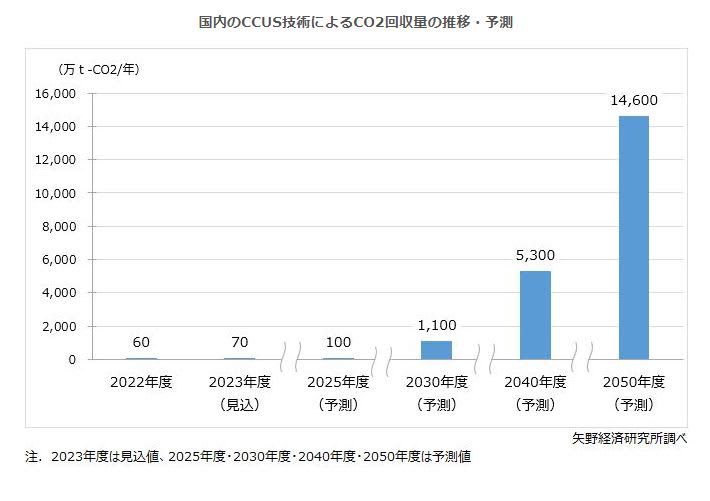

日本国内における、2022年度のCCUS技術によるCO2回収量は60万t-CO2/年と推計した。環境省の2021年度調査による一世帯当たりの年間CO2排出量は2.74t-CO2/年なので、これは約22万世帯分の年間CO2排出量にあたり、国内総世帯数(2023年1月時点)の約0.4%となる。

CO2分離・回収技術はCO2を有効利用及び貯留するにあたり必要となる共通技術であり、主な分離・回収方法として化学吸収法や物理吸収法、固体吸収法、膜分離法などが挙げられる。分離・回収したCO2の行先きとしては、地中への貯留や資源としての活用などが候補となる。CCS(回収・貯留=Carbon dioxide Capture and Storage)技術やCO2を他の物質に変換して利用するカーボンリサイクル技術の社会実装に向けて、現在も実証事業や実用化プロジェクトなどが進められている。

2.注目トピック~国内CCS事業の動向

経済産業省資源エネルギー庁が2023年3月に公表した「CCS長期ロードマップ」においては、2030年以降の本格的なCCS(回収・貯留=Carbon dioxide Capture and Storage)事業の展開を目指し、2030年までの事業開始に向けた環境整備を行うとされている。

同ロードマップでは6つの具体的アクションとして、CCS事業への政府支援、CCSコストの低減に向けた取組、CCS事業に対する国民理解の増進、海外CCS事業の推進、CCS事業法(仮称)の整備に向けた検討及び「CCS行動計画」の策定・見直しが示されている。

また、2023年6月には、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(JOGMEC)が、モデル性のある事業に対してCO2の分離・回収から輸送・貯留までのバリューチェーン全体を一体的に支援する「先進的CCS事業」として7案件を選定した。同事業では、発電、石油精製、鉄鋼、化学、紙・パルプ、セメントなど幅広い分野の事業者が参画しており、CO2の分離・回収や輸送、貯留の各分野において、既存事業や実証事業等で培ってきた技術や知見を活用した取組を開始している。

2024年2月には、「二酸化炭素の貯留事業に関する法律(CCS事業法)」が閣議決定されるなど、国内CCS事業は2030年以降の本格化に向けた整備が進められている。

3.将来展望

日本国内のCCUS技術によるCO2回収量は、2030年度には1,100万t-CO2/年、2050年度には1億4,600万t-CO2/年に達すると予測する。2050年度のCO2回収量は、環境省が公表した2022年度の国内CO2排出量である10億3,700万t-CO2/年の15%弱にあたる。

CCUS技術のうち貯留分野について、「先進的CCS事業」に選定された7案件は2030年までの事業開始を予定しており、合計で年間約1,300万tのCO2を貯留することを目標としている。同事業の進展に伴い国内におけるCO2回収量は飛躍的に増加するとみられる。「CCS長期ロードマップ」においては、2050年時点で年間約1.2~2.4億tのCO2貯留が目標であり、6つの具体的アクションが実現されることで、日本国内におけるCO2回収量は増加していく見通しである。

一方、分離・回収したCO2を有効利用するカーボンリサイクル技術については、一部実用化されているもののまだ技術開発段階のものが多く、実用化されている技術についてもコスト低減という課題が残っている。カーボンリサイクル技術の本格的な社会実装は、2030年前後から徐々にスタートする見込みである。