50代になり、いよいよ見えてくる「定年退職」。定年後も働く場合、どのような働き方をするかについては、早いうちから計画しておきたいものです。行政書士でリスタートサポート木村勝事務所代表の木村勝氏の著書『老後のお金に困りたくなければ 今いる会社で「“半”個人事業主」になりなさい』(日本実業出版社)より、最近、企業からのニーズが高まりつつある、シニアの働き方について詳しく見ていきましょう。

「業務委託」で 個人事業主的な働き方をする

個人事業主には「スペシャリスト型」と「リリーフマン型」がある

業務委託で働く個人事業主的な働き方に関する企業の受け入れる条件整備が進みつつあります。

「受け入れる条件整備が進みつつあることは理解できたが、“半”個人事業主として働くことができる人は、特別なスキルや資格を持つ人だけで営業や経理などごく普通のサラリーマンにはそもそも関係のない話ではないか?」

そう思われるシニアの方もいらっしゃるかと思います。

確かに今までは、専門職的な職種(法務部員や研修講師)や特別な資格・スキルを持つサラリーマン(ITの専門家、公認会計士など)が個人事業主化の中心でした。こうしたタイプの個人事業主「スペシャリスト型“半”個人事業主」とここでは名付けます。

「スペシャリスト型」の特徴

・特別なスキルや資格をベースに仕事を行なう

・外部の専門家に依頼することで代替できる場合もあるが、立ち上がりまで時間がかかり、報酬も高額になりがち

・どんな職でも誰でも必ずしも当てはまるわけではなく、職種が限定される傾向がある

ところが最近では、スペシャリスト型とは性格の異なる「リリーフマン型“半”個人事業主」に対するニーズも増えつつあり、また、実際に増えてきています。

「リリーフマン型」の特徴

・その会社独自の業務プロセスや用語を熟知し、人間関係も有する。今まで築いてきた実務能力、人柄など信頼感をベースに仕事を請け負う。

・その会社の実務面での即戦力としてその実力をよく知る人からの依頼で仕事を行なう

・誰かが対応しなければならないその企業でのエッセンシャルワークも対象になる

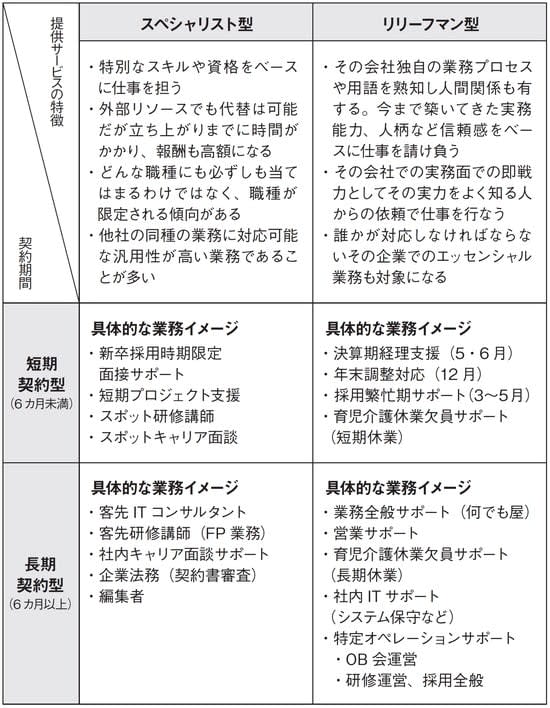

[図表1]は、“半”個人事業主を「スペシャリスト型とリリーフマン型」を横軸に取り、「契約期間の長短」を縦軸に取ったマトリックスです。

[図表1]“半”個人事業主の類型 出典:『老後のお金に困りたくなければ 今いる会社で「“半”個人事業主」になりなさい』(日本実業出版社)より抜粋

皆さんが一般的にイメージされる“半”個人事業主は、マトリックス左上の「スペシャリスト型×短期契約型」に近く、特別なスキルが必要とされる業務に必要なときに必要な分だけスポット的に専門家として登板するタイプです。これに対して「リリーフマン型」は、職種に限定はありません。どんな職種でも登板の可能性があります。

リリーフマン型“半”個人事業主のニーズが高まるこれだけの理由

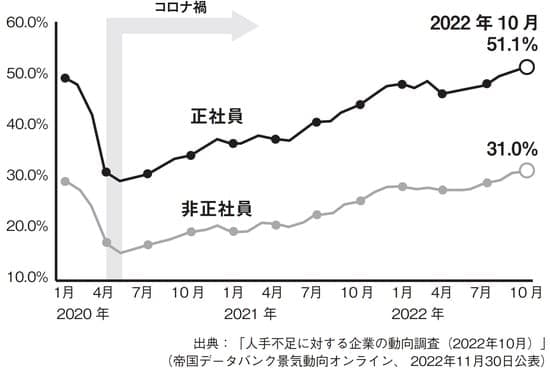

コロナ禍を経て日本企業の人手不足は深刻な状態に陥っています([図表2]「人手不足に対する企業の動向調査(2022年10月)」(2022年11月30日公表、帝国データバンク景気動向オンライン)。

[図表2]人手不足を感じている企業の割合推移 出典:『老後のお金に困りたくなければ 今いる会社で「“半”個人事業主」になりなさい』(日本実業出版社)より抜粋

その一方、若手層・中堅層を中心に転職者が増え(大転職時代の到来)、その補充ができずに業務遂行に支障をきたしている企業も多いです。今までは雇用の調整弁的な役割を果たしてきた非正規社員もその活用が難しくなっています。

2013年に行なわれた労働契約法の改正により、5年間契約更新を繰り返した契約社員に対して無期転換権が発生するようになりました。

無期転換権とは、「条件を満たした契約社員側から有期から無期への労働契約変更の申し出があった場合には、企業はそれを認めなければならない」とするものです。企業も従来のように正社員よりも低い労働条件で何年間も都合よく契約更新をし続けるわけにはいきません。

また、派遣社員に関しても2015年の派遣法改正で、同じ職場で3年以上勤務することができなくなりました。このように言葉は悪いですが、企業は「非正規社員を都合よく利用できなくなっている」のです。

その一方で企業は、シニア社員の処遇に悩んでいます。環境変化の大きい中、雇用という流動性の低い形でシニア社員を社内に囲い続けることをリスクと考えているのです。「働かないおじさん」問題はその典型的な事例です。

こうした両者間のギャップを埋める担い手となり得るのが、「シニア“半”個人事業主」です。今まで培ってきた経験・スキル・知識を活かして即戦力としての活躍が期待できます。シニア側もフルタイムではなく稼働日限定の勤務により、自由な時間も生まれます。指揮命令を受けることもないので、年下上司との微妙な関係も解消されます。

また、育児・介護休業法の改正なども、リリーフマン型“半”個人事業主のニーズを高めています。育児・介護休業法とは、育児・介護を理由に労働者が離職することなく、両立しながら働けるように支援する目的で創設された法律ですが、2022年には男性の育児参加を支援すべく大きな法改正が行なわれました。

従来の育児休業制度に加えて新設された出生時育児休業は、男性の育児休業取得促進策の1つで、子どもの誕生から8週間以内に最大4週間の育児休業を分割して2回まで取得できる制度です。

こうした環境整備により、これからは男性も育児休業を積極的に取得するようになりますが、企業にとって頭が痛いのは休業取得期間中の工数穴埋めです。休業終了後に確実に復職してきますので、新たに人を採用して穴埋めするわけにはいきません。取得期間も人によって長期短期バラバラです。

こうした育児休業で空いた一時的な業務の穴の補てん役がまさにリリーフマン型“半”個人事業主です。社内の事情は熟知していますので、新規採用のように改めて社内制度、ルールを一から説明する必要はありません。また、何十年間もの経験があるので社内人脈も豊富です。特に具体的な指示を受けなくても、超即戦力として育児休業者の穴埋め対応をすることができるのが、シニア“半”個人事業主です。

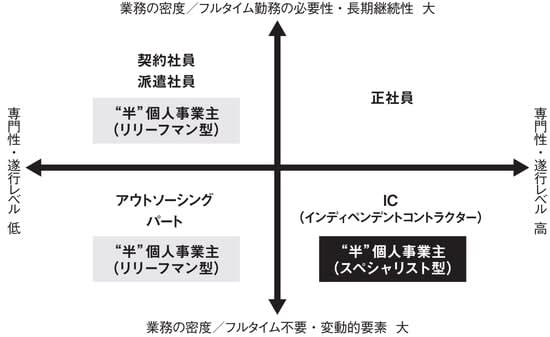

[図表3]これからの役割分担 出典:『老後のお金に困りたくなければ 今いる会社で「“半”個人事業主」になりなさい』(日本実業出版社)より抜粋

[図表3]は、必要なスキルなどの専門性と業務密度を軸としたマトリックスです。従来、非正規社員が担ってきた左上の領域の担い手がいなくなってきているので、まずはこの領域を誰かがサポートする必要があります。右下の領域も外部から専門家が採用できない昨今、スペシャリスト型の“半”個人事業主の活躍場所です。

このようにスペシャリスト型のみならずリリーフマン型の“半”個人事業主に対する企業からのニーズも高まっています。

木村 勝

行政書士

リスタートサポート木村勝事務所 代表