「SX銘柄2024」が発表されました。現代経営の羅針盤といえる「伊藤レポート3.0(SX版伊藤レポート)」では、『社会のサステナビリティと企業のサステナビリティの同期化』が謳(うた)われています。経営戦略としてSXに果敢に取り組むためには、まずはこの第一関門の深い理解が必要不可欠です。

経産省、初の「SX銘柄」を発表

4月23日、経産省と東証が「SX銘柄2024」を発表しました。初回の選出であり、東京証券取引所上場企業を対象に、2023年10月2日~11月30日にエントリーを募集し、応募企業の中から15社を選定しました。SX銘柄(サステナビリティ・トランスフォーメーション銘柄)とは、社会のサステナビリティ課題やニーズを自社の成長に取り込み、必要な経営改革・事業変革によって長期的かつ持続的な企業価値創造を進めている先進的企業を指します。これからの日本企業、とりわけ上場企業はSXを軸とした経営の舵取りが強く求められています。

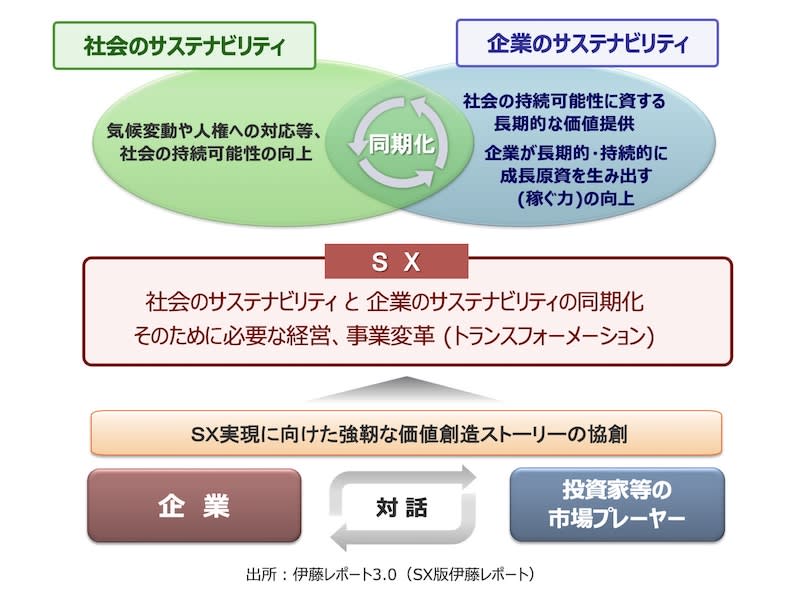

経産省によるSXの定義は、「社会のサステナビリティと企業のサステナビリティを同期化させ、そのために必要な経営・事業変革を行い、長期的かつ持続的な企業価値向上を図っていくための取り組み」とされています。

SX時代の経営の視座

SXの実現に向けた羅針盤といえるのが、2022年に発表された「伊藤レポート3.0(SX版伊藤レポート)」です。企業や投資家が協働して長期的かつ持続的な企業価値向上を実現させるためのSXの要諦を提示しています。同レポートによれば、「サステナビリティへの対応は、企業が対処すべきリスクを超えて、長期かつ持続的な価値創造に向けた経営戦略の根幹をなす要素となっている。企業が長期的かつ持続的に成長原資を生み出す力(稼ぐ力)を向上させていくには、サステナビリティを経営に組み込むことが不可欠となっている」と指摘されています。

社会のサステナビリティと企業のサステナビリティの同期化

伊藤レポート3.0をよりどころとし、SXを実現するにあたっては、まずは『社会のサステナビリティと企業のサステナビリティの同期化』の意義を経営陣が深く理解する(腹落ちする)ことが第一関門と言えます。

国内外の環境がこれだけ変化した今、企業経営において、目まぐるしく変化する社会のニーズや価値観を捉える感性の鋭さを持ち、『社会対応力』を備えることが不可欠です。そこで近年、『サステナビリティ』を経営戦略に組み入れ、盤石な経営基盤を確保しつつ、時代にふさわしい新しい価値を創造し、企業と社会の相乗発展に結びつけていく経営に関心が高まっています。

サステナビリティを経営のど真ん中に置き、経営戦略のあらゆる側面に組み込んでいくためには、全社的な改革(トランスフォーメーション)が不可欠です。一見両立しそうもない二律背反(トレードオフ)を高次に同期化させ、新たな価値を生み出すトレードオンを目指します。従来は、企業の発展ありきで突っ走り、地球や社会に害を与えたり、迷惑をかけてきた傾向がありました。企業は、「社会」や「地球環境」を前提に存在しています。健全な社会や地球なくして、健全な企業活動を実現することができないのは自明です。地球や社会に負担をかける『外部不経済』はご法度の世の中となりました。

一方投資家サイドからすれば、中長期のリターンを求めるにあたって、「危ない会社」に投資するわけがありません。『危なくない会社』とは、サステナビリティの本旨を深く理解し、それを経営戦略(中期経営計画等)の中核に位置付けている会社、という見方が定着しつつあります。投資家は企業を選別するに際し、「これからこの企業に投資をして、望む結果は得られるのか」を吟味します。

この関心事に対して、企業側に求められる情報開示のポイントは主に3つが挙げられます。1.これまで、ちゃんとやってきたか(過去の実績)、2.これからもきちんとやっていけるような仕組みを持っているのか(企業の仕組み、ビジネスモデル等)、3.これから何をしようとしているのか(持続可能な発展に向けた仮説・ストーリー)。この中で、3が一番大切といわれています。ここに、社会のサステナビリティと企業のサステナビリティを同期化して、SXを戦略的に経営に組み込む意義があります。

そして機関投資家は投資判断にあたって、株主としての意見を企業側に伝え、同時に企業の考え方を把握するために、「建設的な目的を持った対話(エンゲージメント)」を求めてきます。それは、中長期的な運用リターンの改善につなげようとする意図からです。

このように、『SX時代の経営の視座』により紡ぎ出された、将来の持続的成長の糧となる「非財務情報」を投資家にきちんと伝える。これこそが「投資家に語りたい ! 時代を味方につけた、中長期の企業価値向上のゴールデン・ストーリー」です。

リスクを避け、事業機会を生かす企業に投資することは、金銭的収益最大化を目指す際の定石です。SXを中核に据えた経営を行うことで、企業はより優れた業績を持続的に上げることができ、投資家はより良い運用成績を中期視点で上げることができるという認識が着実に広がりつつあります。

もはや、『社会のサステナビリティと企業のサステナビリティの同期化』は、「SX銘柄2024」選定社に代表されるように、持続的に成長原資を生み出す力を高め、中長期的な企業価値向上を目指す企業としてのコモンセンスです。時代が求める企業競争力の原動力と言えます。

「SX」を希求するにあたっては、どのような変化が起きようとしているのかを鋭敏に捉えるマインドを備え、自社の強み・得意技でいかにそれに対処するかが決め手となります。SXの実現に向け、『らしさ』を発揮し競争優位を創り出せれば、「サステナブル・ブランディング」につながります。

細田 悦弘 (ほそだ・えつひろ)

公益社団法人 日本マーケティング協会 「サステナブル・ブランディング講座」 講師

一般社団法人日本能率協会 主任講師

1982年 中央大学法学部卒業後、キヤノン販売(現キヤノンマーケティングジャパン) 入社。営業からマーケティング部門を経て、宣伝部及びブランドマネジメントを担当後、CSR推進部長を経験。現在は、企業や教育・研修機関等での講演・講義と共に、企業ブランディングやサステナビリティ分野のコンサルティングに携わる。ブランドやサステナビリティに関する社内啓発活動や社内外でのセミナー講師の実績豊富。 聴き手の心に響く、楽しく奥深い「細田語録」を持ち味とし、理論や実践手法のわかりやすい解説・指導法に定評がある。

Sustainable Brands Japan(SB-J) コラムニスト、経営品質協議会認定セルフアセッサー、一般社団法人日本能率協会「新しい経営のあり方研究会」メンバー、土木学会「土木広報大賞」 選定委員。社内外のブランディング・CSR・サステナビリティのセミナー講師の実績多数。

◎専門分野:サステナビリティ、ブランディング、コミュニケーション、メディア史

◎著書 等: 「選ばれ続ける会社とは―サステナビリティ時代の企業ブランディング」(産業編集センター刊)、「企業ブランディングを実現するCSR」(産業編集センター刊)共著、公益社団法人日本監査役協会「月刊監査役」(2023年8月号) / 東洋経済・臨時増刊「CSR特集」(2008.2.20号)、一般社団法人日本能率協会「JMAマネジメント」(2013.10月号) / (2021.4月号)、環境会議「CSRコミュニケーション」(2010年秋号)、東洋経済・就職情報誌「GOTO」(2010年度版)、日経ブランディング(2006年12月号) 、 一般社団法人企業研究会「Business Research」(2019年7/8月号)、ウェブサイト「Sustainable Brands Japan」:連載コラム(2016.6~)など。