2019年から発生した新型コロナウイルス感染症による世界的パンデミックは、これまで経験したことのないような、社会・経済の停滞をもたらした。特に福祉・医療に関する事業はひっ迫し、その深刻さは日々募るばかりだった。そうした中、国内の福祉施設や医療機関の経営を支えたのが独立行政法人福祉医療機構(WAM)だ。現場の声に迅速に応え、資金不足を融資で補い、全国各地の福祉・医療を支えている。

WAMは、社会福祉事業振興会や医療金融公庫などを前身とし、2003年に独立行政法人として設立。昨年の10月に20周年を迎えた。厚生労働省とこども家庭庁が所管省庁であり、全額政府出資となる3538億円[^undefined]の資本金を基に財政融資資金、財投機関債(機構債)、自己資金等を活用し、「介護」「障害者福祉」「児童福祉」「医療」事業者への貸付事業や経営サポート事業等を行う。貸付事業では2012年度から2021年度の10 年間で、民間の社会福祉施設が8000施設、利用者定員で 41万人分が整備された。医療機関では、400施設の新設と600施設の増改築が行われ、病床等の整備が図られた。

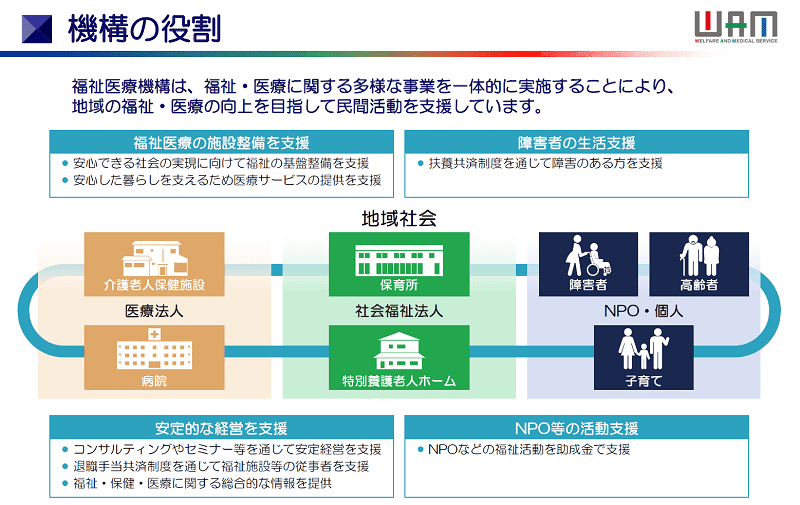

理事長の松縄 正氏は、「省庁は政策企画・立案機能を果たし、独立行政法人は政策の実現・支援の役割を担う。WAMでは、民間の福祉施設や医療機関の経営を支えるために貸付事業や経営サポート事業などの多くの事業を効果的・効率的に行っており、そこが我々の存在意義」と話す。経営理念に「民間活動応援宣言」を掲げ、社会福祉法人や医療法人等が行う事業を支えることで、地域の福祉・医療の向上を目指している。

コロナ禍では、貸付限度額や償還期間を優遇した危機対応融資(新型コロナウイルス対応支援資金)や、最長3年6カ月まで延長した「既存貸付先に対する返済猶予」を実施。2020年から2023年まで、福祉施設や医療機関に、累計4万5221件、金額にして2兆931億円を新型コロナウイルス対応支援資金として融資した。

松縄氏は、「2020年2月頃から医療機関への受診控えが始まり、4月の緊急事態宣言発令によって外出が制限され、外来患者を中心に受診される方が大きく減少した。それに伴い、医療機関は大幅な減収となったことから深刻なキャッシュ不足が生じ、事業存続が危ぶまれる状態だった。切迫した状況の中、2月から実施していた『新型コロナウイルス対応支援資金』の融資条件や事務体制を拡充し、5月頃からの膨大な借入申込に対して、最大限の経営資源を投入することで医療機関等のキャッシュフローを支えた自負はある」と当時を振り返った。

WAMの対応後、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金も交付されたが、医療機関への入金は9月以降だったため、その期間のつなぎの資金手当として非常に有効であった。その後も、感染拡大の波が何度も押し寄せるなか、医療機関や福祉施設の経営のひっ迫は続き、資金繰り支援のニーズは高く、翌年度以降にかけても多くの融資を行った。

こうした緊急対応を経験し、職員の意識も変わったという。「コロナ禍で窮迫する福祉医療分野の施設が事業継続を断念することがないよう、我々が現場を支えるんだ、という意識が非常に強くなった」と松縄氏は語った。

誰もが等しくサービスを利用できるように

WAMでは福祉施設や医療機関に対する貸付事業の原資とするため、2001年度の財政投融資改革を踏まえて機構債を発行しており、2021年12月からは、福祉医療貸付事業に充当する機構債を全てソーシャルボンドとして発行している。

ソーシャルボンド発行にあたり、WAMは国際資本市場協会(ICMA)が定めるソーシャルボンド原則(SBP)の4つの要素に基づき、「調達資金の使途」「プロジェクトの評価と選定プロセス」「調達資金の管理」「レポーティング」について明確にした、ソーシャルボンド・フレームワークを策定した。外部評価機関である格付投資情報センター(R&I)からSBPに適合しているという評価を受けている。またR&Iによる格付けはAA+と高く、国債と同等である。

WAMのソーシャルボンド[^undefined]の特徴は、「地域に対する貢献度」が高いことだ。住み慣れた地域で安心して、暮らし、育み、人生の終わりを迎えるためには、福祉や医療を担う介護施設や保育所、病院等が必要となる。そうしたライフラインへの直接的な貢献は目に見えやすい。この債券は機関投資家向けで一般の個人に対して販売されることはないが、この債券が医療や福祉をとおして、地域のくらしを支えているのだ。

WAMが展開する経営サポート事業では、融資先の経営情報や人材確保等に関するアンケート調査結果をリサーチレポートとして公表しているほか、個別の法人・施設の経営上の課題解決のための経営診断やコンサルティングも行っている。また、施設経営者、学識経験者や厚生労働省の担当者を講師に迎え、経営上の重要なテーマについて、無料のオンラインセミナーを配信しており、最近では災害・感染症を踏まえた業務継続計画、介護現場のICT、医療DXや外国人介護人材や各分野の報酬改定の解説などを取り上げている。報酬改定に関しては、2024年度の改定を踏まえた事業者の対応状況などを収集し、より付加価値の高い情報提供を考えているという。

若者や高齢者の「孤独」や「子どもの貧困」の問題も福祉・医療分野に関わっている。当事者が抱えている問題はさまざまであり、地域のNPO法人がサポートしている場合が多い。松縄氏は、「機構債を活用した事業ではないが、そのような地域の福祉活動に対して、単年度の助成で1件数百万円から、2、3年の長期に渡る事業の場合は2000万円や3000万円程度の助成をしている」と「社会福祉振興助成事業」についても説明があった。NPO 等への助成を通じて、SDGsの「1.貧困をなくそう」「3.健康と福祉を」の貢献につながっているという。

少子高齢化に伴う人口減少を背景に、特に福祉・医療分野では、サービスに従事する人材の確保や他業種への流出が大きな課題となっている。松縄氏は、「今年、処遇改善を中心とした報酬改定が行われたが、継続的な賃金上昇が続く中では他業種より給与水準が見劣りしている。さらに光熱費や食材費をはじめ物価は上昇しており、各制度によって収入が決まる福祉・医療業にとって厳しい状況だ。不安要素は尽きない」と話し、続けて「地震で被害を受けた能登半島地方は、高齢化率が約50%と、福祉・医療サービスの必要な方が多い一方、人材の確保が非常に難しいと言われている。今後、都心部も含め、全国的にそのような状況は広がっていくだろう」と指摘する。

松縄氏は、これらの課題を解決する突破口になると考えているのは「DX」だという。「人手も足りなくなる中で、今のサービス水準を維持していくには、やはりDXを進めていくことが必要だと考えている」と話す。

介護事業所では、介護リフトを活用してサービス利用者の移動をサポートすることで、介護職員の身体的な負担を軽減したり、デジタル技術を導入して、介護記録や間接業務の効率化を進めることにより、限られた職員を有効に活用し、利用者のサービスの向上を図っている事例があるという。「そういう職場は、離職率が非常に低い傾向にある」と松縄氏は続けた。

こうした情報を提供する場が「WAM NET」だ。福祉保健医療情報サービス事業(WAM NET事業)では、介護現場の生産性向上に関連する情報を集約したコンテンツや、福祉関係の各職種の仕事の内容や職場についてまとめた人材確保に関するコンテンツ(福祉のしごとガイド)を提供している。また、約2万1000法人ある社会福祉法人の財務諸表の電子開示システムをWAMNET上に構築し、事業者の経営情報の見える化や自律的な経営改善に活用してもらうための情報提供を行っている。さらに医療法人についても経営情報のデータベースを構築しており、2024年3月から経営情報に関する情報提供をWAMNETにおいて行っている。

最後に松縄氏は「日本は、社会福祉制度がさまざまな法令により整備されているが、なかには『制度の狭間』に落ちてしまうような方々がいる。そうした方々にもきめ細かな支援が行きわたることが重要だが、今の状況では事業者にそうした『余力』がなかなかない。WAMとしても事業者におけるDXの活用促進支援を強化し、これからの福祉医療を支えていきたい」と意気込みを語った。社会を土台から支えるWAMの担う役割に、今後ますます期待がかかる。

インタビュー:足立直樹 サステナブル・ブランド国際会議 サステナビリティ・プロデューサー/株式会社レスポンスアビリティ 代表取締役

文・構成:松島香織 サステナブル・ブランド ジャパン

撮影:原 啓之

(免責事項)

※本記事内で紹介している債券は、読者の皆さまに対し、何らかの商品または取引を強く勧誘・推奨等をするものではありません。したがって、本記事の内容については、ご自身の判断のもとにご活用くださいますようお願いいたします。