他の写真を見る

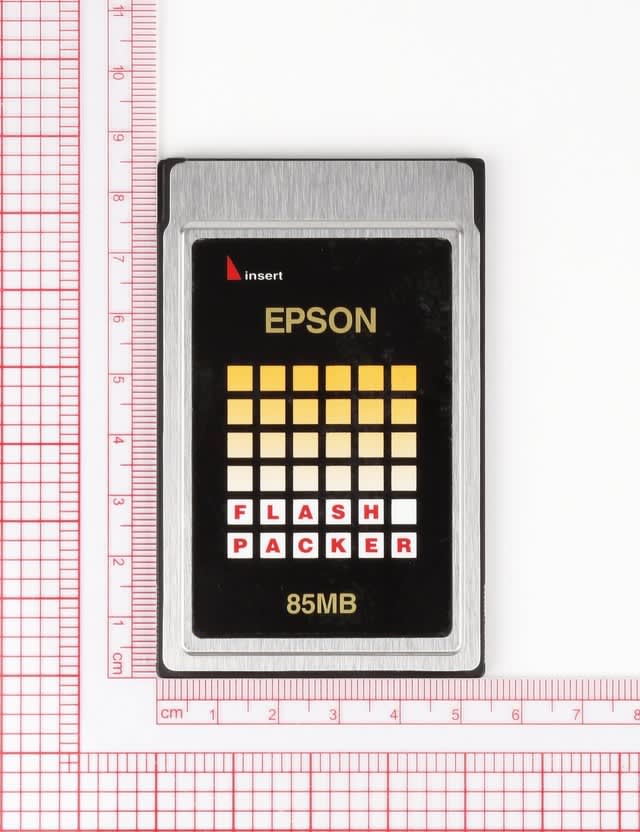

[名称] ATAフラッシュメモリーカード、PCカードATAフラッシュカード

(参考製品名 「FLASH PACKER」他)

[種類] フラッシュメモリー

[記録方法] PC CARD ATA(68pin、PCMCIA 2.01以降)

[メディアサイズ] 54×85.6×5.0mm

[記録部サイズ] ----

[容量] 1MB~2GB程度

[登場年] 1993年頃~

ひとつ、またひとつと消えていき、記憶からも薄れつつあるリムーバブルメディア。この連載では、ゆるっと集めているメディアやドライブをふわっと紹介します。

新型ARグラス VITURE Pro 発売。ソニー製OLEDパネルで画質向上、白いGACKTモデルも数量限定販売

「ATAフラッシュメモリーカード」は、その名の通りフラッシュメモリーを使った記録メディア。PCカード規格に準拠したもので、HDDを搭載しづらい小型のノートPC、小型機器用のストレージとして登場しました。

PCカードについて少し補足すると、元々は乱立するICメモリーカードに統一規格を作ろうと、JEIDA(日本電子工業振興協会)が1985年にICメモリーカード技術専門委員会を設置したのが始まりです。その後、米国のメモリーカード規格化団体PCMCIAと協力し、1990年にJEIDA 4.0、これをベースにしたPCMCIA 1.0が、ほぼ同一の規格として誕生しました。

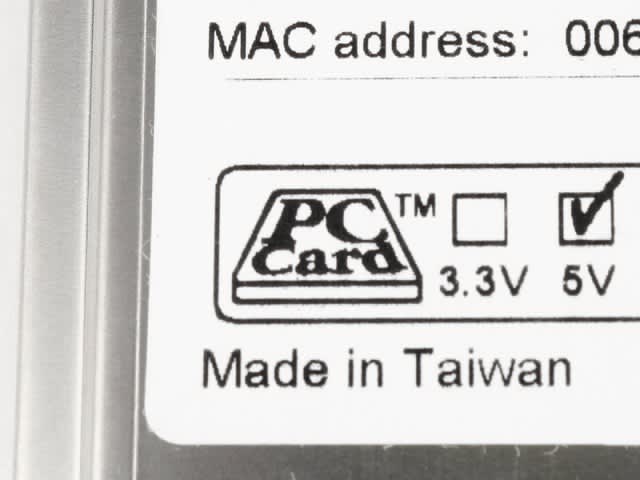

この時はまだメモリーカードのみでしたが、続く1991年のPCMCIA 2.0(JEIDA 4.1)で、LANやモデムなどの周辺機器を扱えるようにする、I/Oカード仕様などを追加。さらに1992年のPCMCIA 2.01でPC CARD ATA仕様が追加され、HDDやATAフラッシュメモリーカードに対応しました。

少々面倒なのは、基本的にPCMCIAとJEIDAは同一の規格を策定しているものの、リリースのタイミングが異なるため、バージョンが1対1で対応していないことです。また、同一の規格なのに呼称が違うというのも、混乱の原因となっていました。そのため、1993年に呼称を「PC Card」(PCカード)に統一。さらに、1995年になって統一仕様となる「PC Card Standard」となり、ようやく規格が一本化されました。

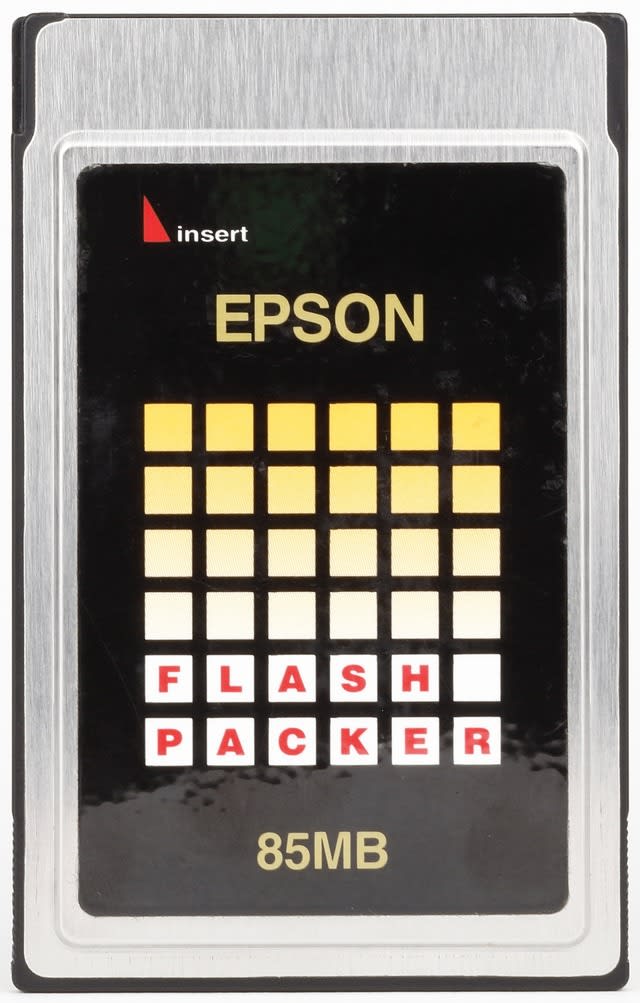

さて、このATAフラッシュメモリーカード。どうも公式の名称はないようで、「Flash ATA PCカード」だったり、「フラッシュATAメモリーカード」だったり、「FLASH ATA Card」だったり、「FLASH MEMORY ATA Card」だったり、「FLASHDISK PCMCIA PC CARD ATA」だったりと、製品によって呼び方はマチマチです。ただし、どの製品でもPCカードATA仕様、フラッシュメモリーを使用、という2点がわかるようなものになっていることが多いようでした。

ちなみに、私個人は「(PCカード)ATAフラッシュ(メモリーカード)」と略して呼んでいたので、以降、ATAフラッシュとします。

厚みが5mmのType IIが多い

ATAフラッシュはPCカードなので、形状に面白さはありません。といっても、そもそもPCカードをよく知らない、という人もいるかと思いますので、詳しくお見せします。

サイズは54×85.6mmの長方形。厚みによって規格があり、Type Iが3.3mm、Type IIが5mm、Type IIIが10.5mmとなっています。ちなみに、さらに厚みのあるType IVなんてものもありますが、これは正式な規格ではありません。

ATAフラッシュは容量を増やすため、多数のフラッシュメモリーを搭載する必要があることから、少し厚めのType IIが多かったようです。というか、Type IはSRAMカードなど初期の頃のものくらいで、PCカードが広く使われるようになったPCMCIA 2.1/JEIDA 4.2以降は、ほとんどがType IIでした。

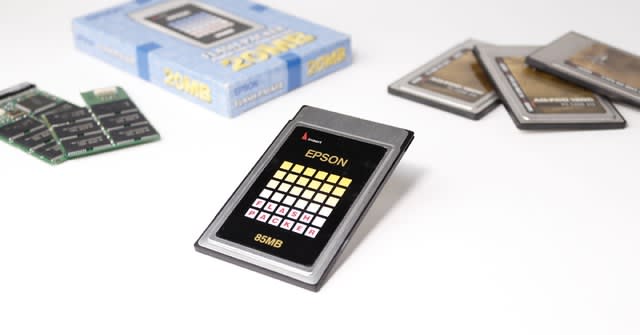

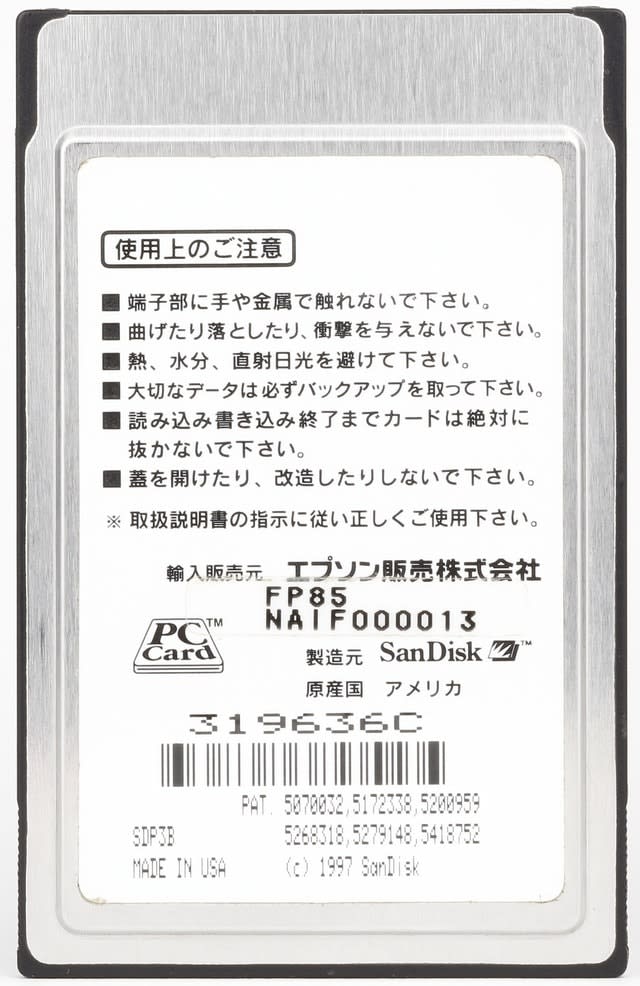

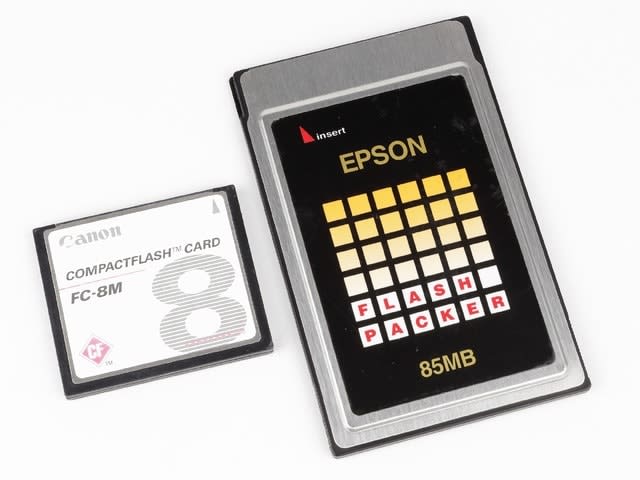

PCMCIAでPC Card ATAを提案したのが、SanDisk。フラッシュメモリーに力を入れていた同社だけに、ATAフラッシュの発売もいち早く行っています。写真にあるエプソンの「FLASH PACKER」も、見ての通り製造元はSanDiskとなっていました。

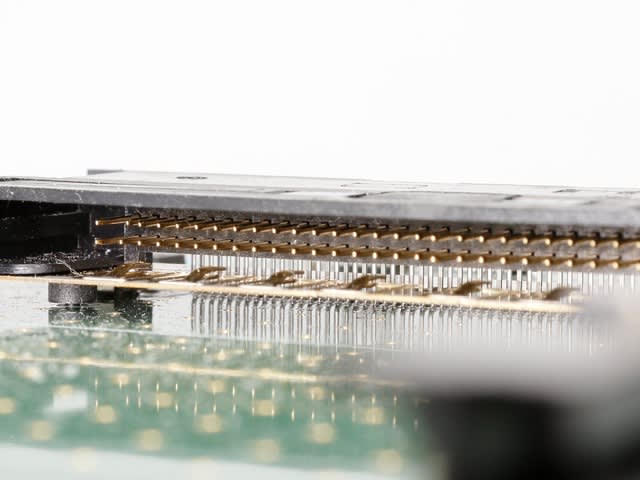

インターフェースは、34ピンが2段に並んだ68ピンのコネクターを採用。ずらっと並んだ針状のピンを挿し込むため、穴もずらっと並んでいます。また、左右には逆挿し防止用のガイドがあり、裏表を逆にした状態では挿さらないようになっています。

スロット側の形状も気になるかと思いますので、PCカードを使えるようにする拡張カードの写真もどうぞ。ピンが針状で細いため、少しでも曲がるとカードが入りません。曲がっているのに無理に押し込むと、ピンが折れる、カードに刺さる、スロットを壊すといった被害がありました。

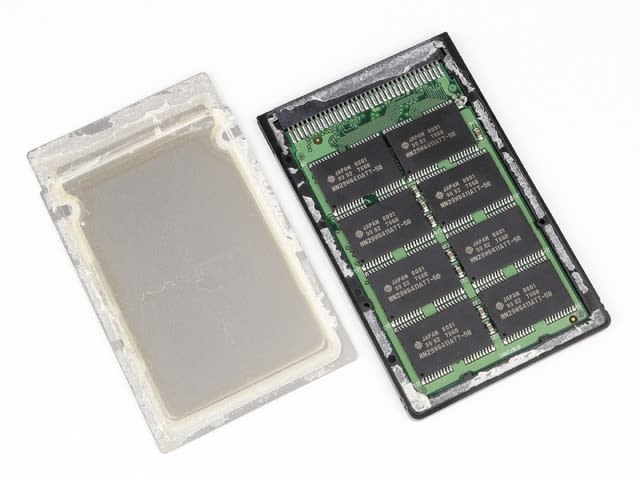

PCカードは金属のカバーで覆われていますが、多くの場合接着、もしくはテープでの固定です。そのため、分解はそこまで難しくありません。

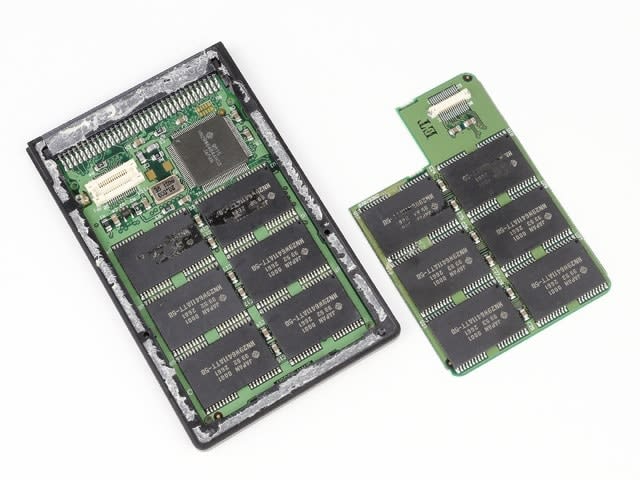

せっかくなので、ATAフラッシュの中身を見てみましょう。ただし、EPSONのFLASH PACKERは手元に2つしかないので、多数あるアドテックの「AD-FCD 160C」(160MB)を分解してみました。

表側のカバーを剥ぎ取ると、コントローラーが見えるメインの基板と、その上に載っている子基板が見えます。この子基板はフラッシュメモリーの搭載量を増やすためのもので、裏側にフラッシュメモリーが搭載されていました。

コントローラー、フラッシュメモリーのどちらも日立製。型番は、コントローラーが「HN29W6484AH03」で、フラッシュメモリーが「HN29W6411A-TT-50」とあります。

裏面は、同じフラッシュメモリーが8個。型番から64Mbitのチップと予想できるので、64Mbit×(6+6+8)個で160MBとなり、計算が合いますね。

コンシューマー向けにはCFが人気に

ATAフラッシュはHDDより薄く小型ということもあり、初期のモバイルPC、とくにHP100LX/200LXで重宝されました。これは重量320g程の小さなIBM PC互換機で、画面は640×200ドットのCGA、OSはMS-DOSが動作。電源は単3形乾電池2本なので、電池が切れてもどこでも手に入るというPCです。

当時の様子は、価格.comマガジンのインタビュー記事「ミニPCの名機「HP-LX」をヒットさせた、新宿アドホック店の“元祖エバンジェリスト”」をぜひどうぞ。当時を知る人なら懐かしく、知らない人でも興味深く読めると思います。

ATAフラッシュのサイズは魅力的でしたが、HDDと比べてしまうと容量単価が高すぎ、メインストレージとして使うのは厳しいものがありました。また、機能拡張のための貴重なPCカードスロットを1つ占有してしまうため、常時接続しておくのには不向き。あくまで一時利用の大容量リムーバブルメディア、という扱いです。

では、PC以外ではどうかといえば、小型とはいえデジカメなどの機器からすれば、まだまだサイズが大きいです。そのため、同じフラッシュメモリーメディアでも、後に登場した「コンパクトフラッシュ」(Compact Flash、CF)の方が広く使われるようになりました。

物理的に大きいぶん、ATAフラッシュは大容量化しやすかったとはいえ、フラシュメモリーの大容量化に伴いそのメリットも薄れていきます。組み込み用ではある程度使われましたが、コンシューマー向けはCFへと置き換わり、使われなくなっていきました。

参考:

Snapdragon X搭載『Copilot+ PC』、新型Surface Laptop(第7世代) 6月18日発売。歴代最長の22時間駆動

iPhone SE 4(仮)はiPhone 14ベースでUSB-Cと48MPカメラ搭載、2025年初めに発売?これまでの噂話まとめ

マイクロソフト、ARM版の新型Surfaceと『Copilot+ PC』発表。全部覚えるRecallなどWindows 11のローカルAI強化