国家資格キャリアコンサルタントの塚本智美さんは、約7年前から大学生の就活支援を行っています。現場では「目標がもてない」「やりたい仕事がわからない」と、戸惑い立ち尽くす子どもたちがいるそうです。そんな現場で塚本さんが感じるのは、幼児期から“働くって面白いよ”と伝える大切さ。親が“イキイキと仕事をする自分の姿”を子どもに見せることは、子どもの未来の礎になると熱く語ってくれました。

4歳から始めるおこづかい。「娘は2歳から始めました」というFPが、子どもが成長する金銭教育を教えます!【前編】

楽しく仕事をする自分の姿を、子どもたちに見せていますか?

もし子どもが「宇宙飛行士になりたい!」「昆虫の研究者になりたい!」と、言ったら、なんて答えますか?

「そうだね、がんばろう!」と激励するも、何をすべきかわからないので、「とりあえず勉強をがんばっていい大学に入ろう」とアドバイスしていませんか?

「子どもには好きな仕事に就いてほしい」と、願いつつも何をすべきかわからないというママパパに、国家資格キャリアコンサルタントの塚本智美さんは

「まず普段から子どもに“仕事って楽しいよ”って伝えてください。

くれぐれも『仕事に行きたくなーい』『疲れた~』『楽な仕事がしたーい』『上司が~、客が~(愚痴愚痴愚痴)』という姿は控えましょう(笑) 子どもの“キャリア教育”に影響を与える可能性があるからです」と言います。

キャリア教育とは、簡単に言うと“将来に向けて夢をもち、やりたいことを見つける”教育のこと。

例えば営業、事務、パイロット、看護師などの職業だけではなくて「国際交流したい」とか「病気で困っている人の力になりたい」など、です。

実は文科省が小中高生の子どもたちに向けて、キャリア教育を推奨していることをご存じでしょうか(※参照)

昨今、多くの若者たちが働くことに意欲が持てず、離職を繰り返してフリーターやニートに……という社会問題を踏まえて、政府がキャリア教育に乗り出したのです。

塚本さんも大学生の就活支援の活動をする経験から、“幼児期から始めるキャリア教育の重要性”を感じると言います。

就活のエントリーシートを埋められない大学生たち

「私は7年ほど前から、色々な大学で学生の就活支援をしています。

ほとんどの学生が就活のスタート時は迷走します(笑) 『エントリーシートに何を書いたらいいかわからない』『書くことがない』と、戸惑いながらも自分と向き合い、やがてやりたい道を見つけて、どんどん就活にも意欲的になっていきます。

その一方で、何をしても就活に前向きになれない学生がいます。彼ら曰く、『働くことは苦行でしかない』そうです。

『挑戦、成長なんて言葉は苦手。そんなのなくていい』と。

そして仕事を選ぶ基準は『お金』『福利厚生』『家から近い』『プライベートが重要』と、言います。

いずれも間違っていません。しかしあまりにネガティブです。

なぜそう思うのか? と、聞くと『親がいつもそう言っている』と、言うのです。

『仕事に行きたくなーい』『疲れた~』『楽な仕事がしたーい』『上司が~、客が~(愚痴愚痴愚痴)』

そんな風に周りから仕事のイメージを植え付けられれば、前向きになれなくて当然かもしれません。

“植え付けられる”と、強い表現をしましたが本当にそんな感じなのです。

実は、エントリーシートに『何も書くことがない』学生がいる一方で、枠からはみ出るほどぎっちり書く学生もいます。学生グループを作って海外へ行きフェアトレードを実現させたり、移民局へ行って住環境を改善する活動をしたり、企業とコラボしてショップを開店させたり。

社会人顔負けの活動に驚きますが、キッカケを聞くと『先輩たちもやっていたので、自分もできるかなって』とさらりと言うのです。

またある学生は、『母は経営なんてド素人なのに、閉園間際の幼稚園の園長になって立て直したんです。その苦労に比べたら、なんてことないです』とも言っていました。

驚くことに彼らも周りの影響で、こうした活動の“挑戦レベルは高くない”と、植え付けられているのです」

何気ない日常のなかで、親の背中をみて育つ子どもたち

「私も子育てしながら仕事をしているので、時には愚痴りたい気持ち、わかります(笑)

けれども仕事のやりがいや楽しさを、子どもたちにちゃんと伝えることは、おろそかにしてはいけないと痛感します。

特別なことはする必要はありません。なぜなら学生と話していると『親の背中をよく見ているなぁ~』と、感じるからです。

そんな学生たちの印象的なエピソードを紹介します」

※以下のエピソードは、よくある事例をもとにしたフィクションです。

① 「母と一緒に縄跳びの練習をした」と、書く学生のお話

最近の企業の一部は学生に子ども時代からの「自分史」を書かせて、それにそって面接をすることがあります。私がその下書きのお手伝いをしました。

自分史には、小学生からバレエを始める、水泳を始める、〇歳のときに短期留学などなど印象的なエピソードを記載しますが、その学生は小学生時代の項目で

「母と縄跳びの練習をする」

と、書いています。うん? と、思って深掘りすると

「クラスでただ一人、縄跳びの課題(二重とび)ができなくて凹んでいたら、母が『今から一緒に公園へ行って練習をしよう』と、言ってくれたんです。

両親は共働きなのですごく忙しく、そのときも疲れていたはずなのに。

とても驚いたけど嬉しくて。一緒に練習して、できるようになり『何事も努力すれば成し遂げられる』と、思うようになりました」

と、話してくれました。

② 「お菓子作り」と書きながら「甘いモノは好きじゃない」という学生のお話

また別の学生は自分史の「小学校でよくやっていたこと」という項目で「お菓子作り」と、書いてありました。

私「甘いモノが好きなんだね」

学生「好きじゃないです」

私「じゃあ、料理が好きなんだね」

学生「好きじゃないです」

これも、うん? と、思って深掘りしたら

「お菓子作りは母が好きだったんです。母と一緒にお菓子を作っていると、母を独り占めできてゆっくりおしゃべりできるから、やっていたんです」

と、話してくれました。

③細かくぎっちり書き込んだ父のノートに感銘をうけた学生の話

ある学生は、お父さんがコロナ禍で在宅勤務になり仕事をする父の姿を初めてみたそうです。

お客様の電話相談に親身になる姿に驚きつつ、ある日「いらないノートをくれないか」と、頼まれて渡します。

後日、そのノートにはお客様とのやりとりがギッチリ書き込まれていたそうです。

「僕のいらないノートが父の仕事によってこんな重要な存在になるって、なんというか衝撃で。とにかく父の在宅勤務では色々な発見と驚きがありました」

と、誇らしげに話してくれました。

どれも親にとっては日常の何気ないシーン。なのに、子どもたちには強烈な印象を残しているのです。

一方で、感動エピソードばかりじゃないことも現実なのです。

「私の母は何もできないんです」という学生たち

「最近はだいぶ減りましたが約7年前、とくにいわゆる難関大学と呼ばれる就活面談で、頻繁にこの言葉を聞きました。

今はきっちり反論していますが(笑)、当時私は駆け出しのキャリアコンサルタントだったので面食らったことをよく覚えています。

7年前の大学生の母なら、結婚・妊娠を機に退職する女性が多かった時代では? と推察します。

学生たちが何を基準に『母は何もできない』と、言っているかはわかりません。中には『母は専業主婦の前は〇〇(女性に大人気の職種)をやっていました』という学生もいましたから。

もしかしたら母親自身が『私は専業主婦だから~』と、卑下していたのかもしれません。『お母さんみたいになったらダメよ』と、言っていたのかもしれません。

どちらにしても残念な気持ちになりました」

自分たちの生活は、大勢の誰かの支えで成り立っている

「NASA(アメリカ航空宇宙局)の清掃員の有名なエピソードをご存じでしょうか。

アポロ計画が進んでいた時代、ケネディ大統領がNASAを訪問した際に、ほうきをもった清掃員に『何の仕事をしているの?』と、尋ねると『大統領、私は人類を月に運ぶ手伝いをしています』と、誇らしげに答えたのです。

清掃員は『僕は“月へ行くという目的”のために働くひとり』と、答えたのです。

私も子どもの小学校の『しごとについて』という授業で、子どもたちの付き添いでお花屋さん訪問をしたことあります。

『きれいに見えるようにどんな工夫をしていますか?』

『人気の花はなんですか?』

と、いう子どもたちの質問に丁寧に答える店員さんが、自分の仕事について

『誰かの気持ちをカタチにする仕事だよ』

と、答えたのです。私は素敵すぎて思わず感動。

『ちょっと今の聞いた? 聞いた? ちゃんとメモった? とてもすてきなことを言ったんだよ!』と、叫びたい気持ちをぐっとこらえたほどです(笑)」

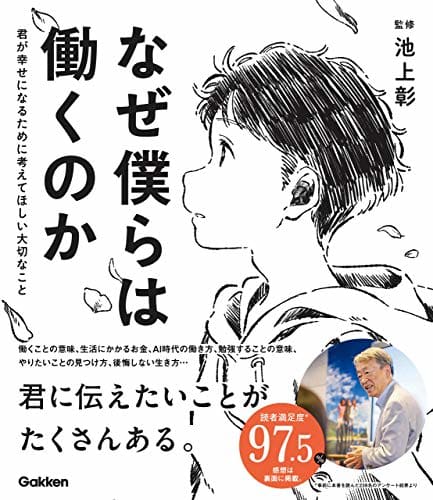

なぜ僕らは働くのか 君が幸せになるために考えてほしい大切なこと

「池上彰さん(監修)の『なぜ僕らは働くのか』では『社会はパッチワークの組み合わせ』と表現しています。自分たちの生活は誰かの仕事に支えられているパッチワークのようなもの。自分はどのパッチワークとなって社会に貢献できるのか、仕事とはそういうものと説いています。

もしかしたら、ママパパの中には『自分の仕事は花形じゃない』と、思う方もいるかもしれませんが、そうとは限らないと思います。

何かしら社会を、誰かを支え、役立っているのです。そしてその背中を子どもたちはしっかり見ていると感じます。

イキイキと仕事をする自分の姿を、子どもたちにしっかりと見せてあげてください。ゆくゆくは、子どもたちが夢をもって仕事に就くという、大きな礎となるはずです」

次回は、塚本さんが自分の娘にも実践している「日常生活で親ができるキャリア教育」についてお伝えします。

塚本智美

PROFILE)

幼少期に種をまき、小学生で世界を広げて、中高生でいろんなことに挑戦し、大学生で大きく飛躍する「花さく共育」代表。国内大手航空会社客室乗務員として14年間勤務したのち、国家資格キャリアコンサルタントの資格を取得。大学キャリアセンターにて大学生の就活支援、キャリアデザイン講義などを行う経験から「幼少期からの積み重ねの重要性」を実感。研究者や大学教授による小学生のためのオンラインワークショップ「たねまきめぶき」の活動ではキャリアの先生として特別参加しています。JCDA認定キャリアデベロップメントアドバイバー、2級FP技能士、マナー・プロトコール検定準一級。プライベートでは10歳の娘さんがいます。

大学生就活支援の現場から感じる子育てヒントを保護者に伝えたい

取材・文/川口美彩子

※この記事は個人の体験を取材し、編集したものです。

※記事の中の就活生のエピソードは、よくある事例をもとにしたフィクションです。

※記事の内容は2023年2月の情報で、現在と異なる場合があります。