毎年5月末ににかほ市の小滝地区で行われている、チョウクライロ舞。

7つの舞を奉納する伝統行事で、延命長寿や五穀豊穣、それに地域の安全などを願います。

形を変えながら、1,200年以上続いていて、国の重要無形民俗文化財に指定されてから20年が経ちました。

25日の本番を前に、地区の住民が練習に励んでいます。

7つの舞のうち3つを担うのは子どもたちです。

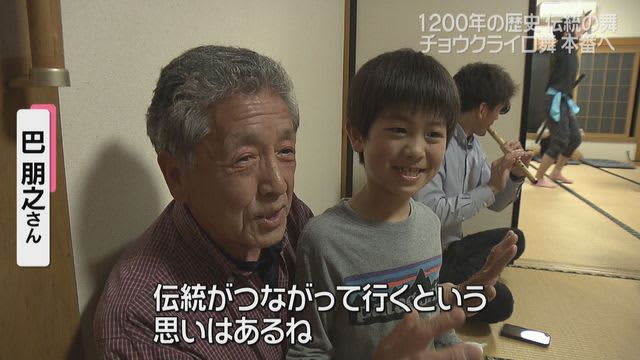

親から子へ、子から孫へ。

何世代にもわたって受け継がれてきた伝統の舞を取材しました。

鳥海山のふもと、約500人が暮らす、にかほ市の小滝地区です。

地域に春が訪れると、住民は舞の練習を始めます。

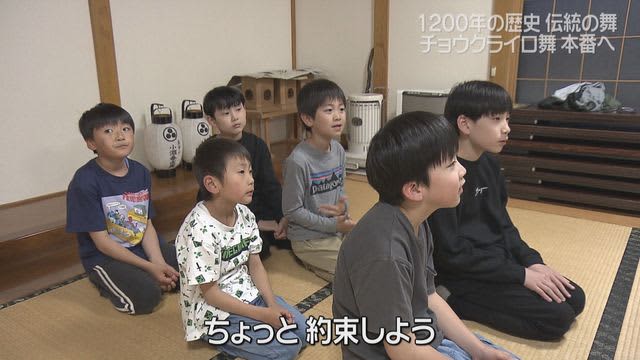

今年の練習の初日、舞の担い手の子どもたちが、地区の公民館に集まりました。

集まったのは、小学2年生から6年生までの6人です。

このうち4人は初めて舞を奉納します。

子どもたちは、約1か月で3つの舞を覚えます。

6人で披露する舞では、全員が歌に合わせて動きをそろえます。

教えるのは、子どもたちの親や祖父母の世代です。

口伝えで代々受け継がれてきました。

チョウクライロ舞の歌詞にも、先人たちの思いが込められています。

チョウクライロ舞は、鳥海山に棲む鬼を退治した神に感謝の気持ちを表すため奉納したのが始まりとされています。

時代ごとに形や意味合いを少しずつ変えながら受け継がれてきた、チョウクライロ舞。

平穏な暮らしが末永く続くよう願いを込め、五穀豊穣や地域の繁栄を祈って奉納されてきました。

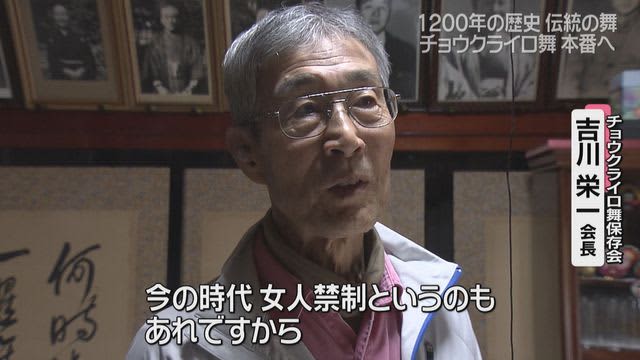

保存会 吉川栄一会長

「チョウクライロっていうのは、私どもが聞き及んでいるのは、長く久しく生きる容。多分そういう字を当てたんだと思いますけど」

しかし、長い歴史があるチョウクライロ舞にも、課題があります。

県内のほかの地区と同じように、小滝地区も少子化が進んで、担い手が不足しています。

2018年に閉校した地区の小学校は、その象徴です。

子どもたちの元気な姿を見る機会もめっきり減りました。

チョウクライロ舞の保存会は、時代に合わせて伝統を維持していくための模索を続けています。

吉川会長

「今の時代、女人禁制というのもあれですから、女の子も上がって舞を奉納できるような、そんな時代になるのかなという感じがしますし、近々そういう課題を克服して、この後、もう少し長く続けられるような体制づくりをしていかなきゃいけないなと」

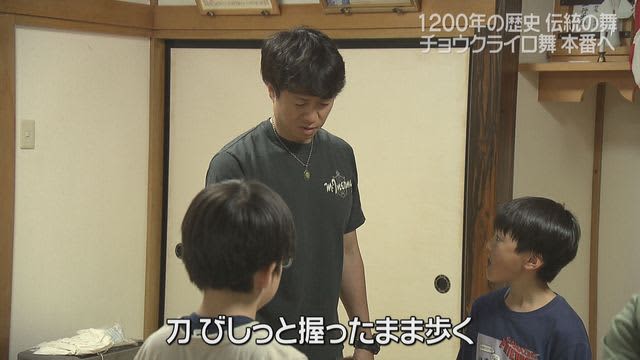

チョウクライロ舞の担い手の子どもたち6人は、平日の夜に集まって練習しています。

休憩時間にも1人で動きを確認し続けていた子どもがいました。

今年初めて舞を奉納する、巴すばるさん7歳です。

去年までは見る側だった憧れの舞。

巴すばるさん

「みんなとやるのが楽しかった」

記者

「これから1か月ぐらいあるけど頑張れそう?」

巴さん

「うん」

道具や楽器を使った練習が始まりました。

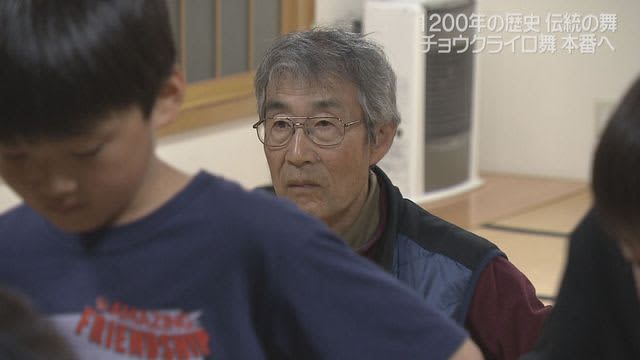

指導を担当するのはすばるさんの父、大樹さんです。

子どもたちを指導する責任者を務めています。

かつては教わる側だった大樹さんも、いまは教える側に。

その大樹さんの父、朋之さんも、着々と次の世代に伝統が受け継がれていくのを実感していました。

住民が心を一つにして奉納するチョウクライロ舞。

25日、本番を迎えます。