By FYTTE 編集部

「ChatGPT」といった生成AIを仕事や勉強に活用している人も多いかと思います。ここ数年でAIがぐっと身近な存在になり、ヘルスケア分野でもAIを駆使したサービスがますます躍進しそうです。FYTTEでも「AIヘルス」を2024年のトレンドワードに掲げ、最新技術による新しい形のヘルスケアに注目しています。その中でも、気になるのがヘルスケアアプリの「腸note」。飲料メーカーのサントリーグループが開発したことでも話題のアプリです。アプリ開発への想い、自分の体を知ることの重要性、今後の展望などを、開発者である研究員の金川さんにインタビューしました!

お話を伺ったのは…金川典正さん(サントリーグローバルイノベーションセンター株式会社 新規ビジネス開発部・主任研究員)

大学時代は食品生物科学科を専攻し、食品由来ペプチドの新たな健康機能を研究。入社後、サントリー食品インターナショナルの商品開発部に配属され、DAKARA、ビタミンウォーター、ビックルなどの商品開発を担当。入社3年目で、サントリーグローバルイノベーションセンターの設立とともに研究部に異動。健康素材の研究を経て、腸活アプリ「腸note」を開発。中学時代から大道芸サークルに所属し、現在も大道芸人の活動を継続している。

“腸の音をAI解析”することで、腸の動きがわかるアプリ「腸note」を開発!

「腸note」は、スマートフォンのマイクで腸の音を取得し、サントリー独自のAI技術で解析することにより、腸の動きや健康状態を把握できる無料のアプリです。ワイヤレスイヤホンを使えば、リアルタイムで腸の音を聴くこともできます。開発したのは、サントリーグローバルイノベーションセンターの新規ビジネス開発部・主任研究員の金川典正さんです。

「サントリーグループでは『人と自然と響き合う』という理念のもと、近年は健康をサポートする体験やサービスの提供にも注力しています。その一環で開発したのが『腸note』です。もともと『生体データの見える化』をテーマに掲げ、どのようなサービスを提供できるかを模索していく中でたどり着いたのが腸の音でした」と金川さんは話します。

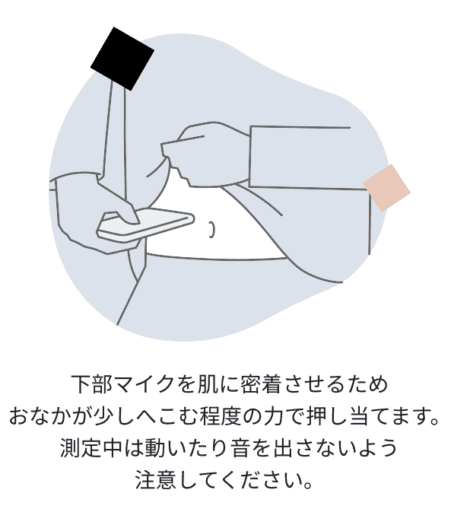

「腸note」による腸音測定方法は、スマートフォンのマイク部分をおなかに押し当てるだけと超簡単。

腸が動く音をAIが分析してくれます。

腸の音に着目したのは、もともと金川さんがお腹が弱く、腸が鳴っていることを意識することが多かったからだと言います。

「ゴロゴロという音が鳴りすぎているということは腸が過剰に動いている状態ですが、お腹がゴロゴロ鳴るのをよく経験していたことから、腸の音は研究対象として面白そうだなと。それに、自分が悩んでいることなら、ユーザーさんの気持ちもよく理解できますから。腸の音自体は、昔から医師が診察のときに確認してきた古典的なデータです。でも、調べてみると、1960年代から腸の音に関する論文が出ているものの、研究を始めた当時はその数は多くありませんでした。AI技術でも注目されていない分野であり、研究対象として発展の余地があると思いました」

金川さん自身の経験が腸noteの開発につながったというわけです。

ノイズを除去するAI技術により、スマートフォンで腸の音の判断が可能に

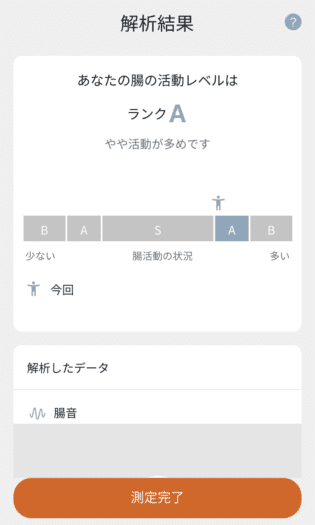

「腸note」について、もう少し詳しく説明しましょう。そもそも腸は、内容物を輸送するためにぜん動運動をくり返しており、腸が動くときに音が鳴ります。「腸note」は、その音をスマートフォンのマイクを60秒間お腹にあてて取得し、AIで解析します。そして、60秒間で測定した腸の音から腸活動のレベルを「S(正常に活動)」「A(やや活動が多め・少なめ)」「B(活動が多い・少ない)」の3段階で評価。さらにお通じの有無、性状、実施した腸活データから、その日のスコアを表示。それとともに最適な腸活アクションも提示します。AI技術とヘルスケアを統合して、ユーザーさんの行動変容につなげるという最新のヘルステックです。

今日の腸活動のレベルはどれくらいか、測定してくれます。

なんといっても驚きなのが、スマートフォンのマイクで腸の音を録るという発想です。

「当初は専用デバイスを作ることを考えました。でも、それだと購入やメンテナンスなどお客様の負担が生じてしまうのがネックでした。もっとユーザーさんに気軽に使ってもらうには、どうしたらよいか悩んでいたところに、研究員の一人がスマートフォンに内蔵されているマイクで音が録れるのではないかと言い出したんです。初めは『そんなバカな!』と思いましたが、試しに皆で腸の音を録ってみたところ、確かに録れる(笑)。実際に医師にも確認して確かに腸の音であることの確認が取れ、それが開発のブレークスルーとなりました。このスマートフォンで腸の音が録れるという驚きをユーザーさんと共有したい、というのも開発の原動力になりました」

社員に協力をあおぎ、会社から支給されているスマートフォンで腸の音をとってもらうことでのべ3万件のデータを取得。このスマートフォンでとったリアルな腸の音から深層学習によって新しい学習モデルを構築し、精度の高いAIを実現しました。腸の音と活動レベルの判別は医師が監修しています。

「スマートフォンのマイクで腸の音をとるときに、どうしてもザーッというノイズが混じってしまうのですが、『腸note』はノイズと腸音を区別するAIを開発・搭載。このAIの開発が最も苦労した点でした」と振り返ります。

体の状態を記録し、見える化することの大切さ。そこにAIが大きく役立つ!

「腸note」というネーミングの由来は、「腸の音」かと思いきや、それはまったくの偶然。名付けてから人に指摘されて気づいたそうです。「もともとnoteという単語に『音色』と『記録する』という意味があることから、腸noteと名付けたんです」と金川さん。その名のとおり「腸note」は日々の腸の動き、お通じ、便の状態、腸活アクションなどを記録していくことも目的としています。金川さん自身も、毎日「腸note」を実行する中で記録の大切さを実感していると言います。

「自分はお腹が弱いと思っていましたが、お通じを記録してみると、意外とゆるい便の日は少ないことがわかりました。実は自分で思っているほど腸の状態は悪くないんだなって、自信が持てました。自分は便秘で便がなかなか出ないと思っていたけど、記録をつけてみたら、そうでもなかったと言う方も多いです。まず記録をつけること自体に価値があると思います」

腸の動きと便の関係は、下痢は腸が動きすぎて、腸で水分が吸収される前に便が出てしまう状態です。一方、便秘は腸の動きが鈍いパターンと、腸は動いているのに食べる量が少ないために引き起こされるパターンがあるそうです。後者はダイエットを意識する若い女性に多いとか。

「便秘の場合、自分がどちらのタイプか判断するのは難しいですが、腸の音を録ればわかります。さらに、タイプに合わせた腸活も提案しているので、腸活に役立ててほしいですね」

お通じについては、家族であっても相談しづらいこと。「AIを健康の悩みを相談しあうきっかけとして活用してほしい」とも話します。

さまざまな腸活アプリがリリースされている中で、スマートフォンのマイクで腸の音を録ることで、腸活の活動レベルがわかり、さらに腸活のアクションへつなげられる「腸note」に興味を持った人も多いのではないでしょうか。さて、腸の音というビッグデータが今後どのように活用されていくのか、金川さんの研究にかける想いなど、後編に続きます。

撮影/鈴木謙介

取材・文/海老根祐子