ispace(東京都中央区)は5月23日、英国立レスター大学と月面での「越夜」について技術的な共同開発、将来的な月面ミッションでの実証実験について合意したことを発表した。

欧州法人ispace EUROPE(ispace EU)を通じてレスター大学と、日本本社が開発しているシリーズ3着陸船(ランダー)と探査車(ローバー)の拡張機能として放射性同位体が崩壊しながら発生する熱を利用するラジオアイソトープヒーターユニットを搭載して月面での越夜に挑戦するためのコンサルティング契約を締結した。

レスター大学は、英宇宙庁(UKSA)が助成する「International Bilateral Fund」のフェーズ1と2を獲得しており、将来の月面ミッションでも越夜技術を活用するミッションコンセプトを作成しているという。

月面の夜は気温がマイナス170度まで下がり、約14日続く。その間は太陽が月面を照らすことはないため、月面で太陽の光を利用した発電もできない。そのため、月面での長期ミッションでは、過酷な低音環境である夜間を越えて活動を再開させるための技術やシステムが必要不可欠になる。

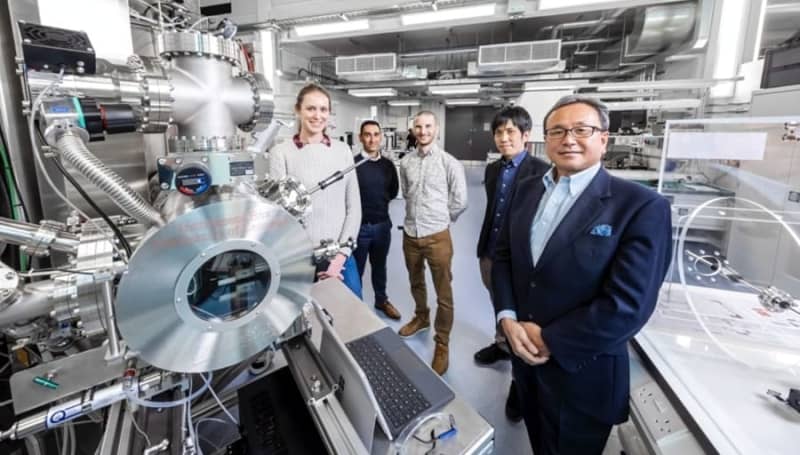

レスター大学の宇宙原子力発電グループは、欧州宇宙機関(ESA)の「European Devices Using Radioisotope Energy(ENDURE)」プログラムからの資金援助をはじめ、UKSAからの支援を受けながら、10年以上ラジオアイソトープでの発電システムを研究開発してきたという。発電システムは、崩壊熱を利用して宇宙機に熱を供給するとともに熱から電気を作り、主要なサブシステムに電力を供給する仕組みとなっている。

関連情報

ispaceプレスリリース