株式会社矢野経済研究所(代表取締役社長:水越孝)は、国内のサステナブルフードに関する消費者アンケート調査を実施し、認知状況や購買状況、購入要件などについて実施し、機械学習(AI分析)と統計的分析手法を用いて消費者の潜在需要を考察した。ここでは一部の結果を公表する。

1.調査結果概要

本消費者アンケート調査は2024年1月に、家庭で調理する食材を「自分で購入する」または「自分と同居人が一緒に選んで買う」と回答した国内在住の20代から70代の男女1,200名に対し、サステナブルフード7分野(①「有機JAS認証」野菜、②植物工場野菜、③植物由来代替肉(大豆ミートなど)、④培養肉、⑤アニマルウェルフェア畜産物、⑥「MSC/ASC/MEL」認証水産物、⑦陸上養殖)を対象に認知状況や購買状況、購入要件などについて実施し、機械学習(AI分析)と統計的分析手法を用いて消費者の潜在需要を考察した。ここでは一部の結果を公表する。なお、回答者には各7分野のサステナブルフードについての簡単な解説文を提示した上で、本アンケート調査を実施している。

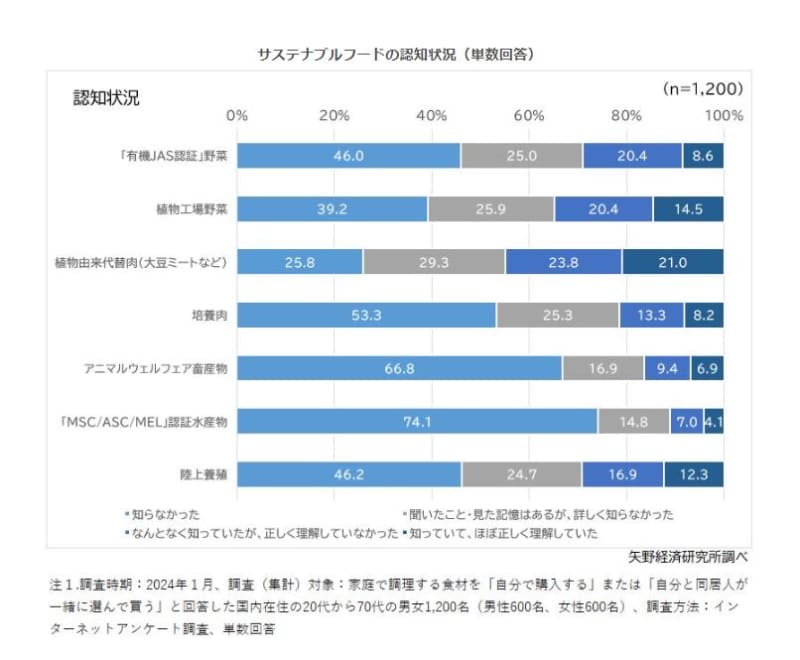

サステナブルフードの認知状況(単数回答)について、回答項目のうち「知らなかった」を除き、「聞いたこと・見た記憶はあるが、詳しく知らなかった」、「なんとなく知っていたが、正しく理解していなかった」、「知っていて、ほぼ正しく理解していた」の回答を合算して「認知者」とした場合、最も認知度が高い分野は、植物由来代替肉(大豆ミートなど)の74.1%であった。次いで植物工場野菜の60.8%、「有機JAS認証」野菜の54.0%、陸上養殖の53.9%、培養肉の46.8%、アニマルウェルフェア畜産物の33.2%、「MSC/ASC/MEL」認証水産物の25.9%であった。

植物由来代替肉(大豆ミートなど)は、外食チェーンでも大豆ミートを使用したメニューが展開されており、スーパーマーケットでも植物由来代替肉が販売されていることから、昨今では一般消費者の目に触れる機会も多く、比較的認知されていると考える。

2.注目トピック

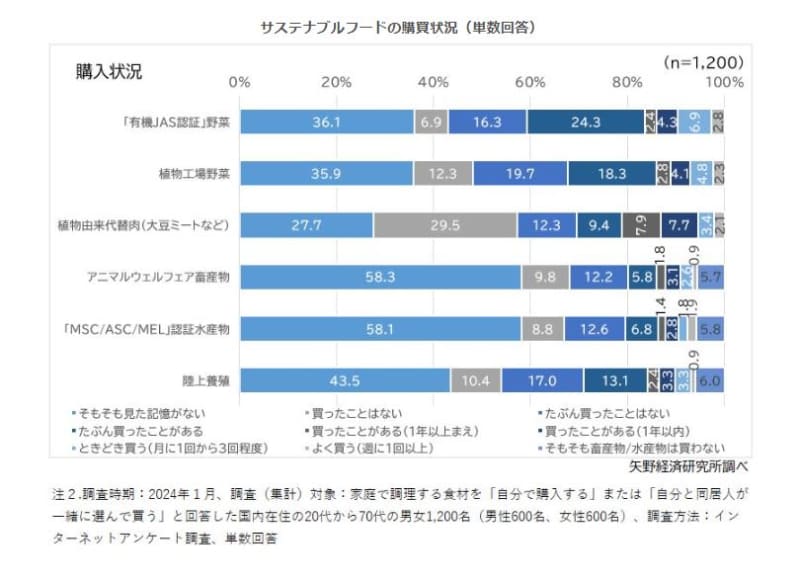

サステナブルフードの購買状況(単数回答)については、回答項目※のうち、「買ったことがある(1年以上まえ)」、「買ったことがある(1年以内)」、「ときどき買う(月に1回から3回程度)」、「よく買う(週に1回以上)」の回答を合算して「購入者」とした場合、植物由来代替肉(大豆ミート)が21.1%、「有機JAS認証」野菜が16.4%、植物工場野菜が14.0%、陸上養殖が9.9%、アニマルウェルフェア畜産物が8.4%、「MSC/ASC/MEL」認証水産物が7.9%であった。

本調査結果から、調査対象のサステナブルフード7分野についての認知度や購買頻度について、分野ごとに相応の差異があることが示された。この背景には価格や美味しさ、安心安全といった、消費者の食生活において実感できる恩恵の有無が影響しているものと考える。サステナブルフードは環境や社会に配慮した生産と消費を促す取り組みであり、消費者の恩恵に資するものと考えるが、身近な食品や食材となるにはまだ途上のようである。今後は様々な情報発信を通じて消費者の認知度向上を図り、消費者の日々の食生活において恩恵を実感できる食品や食材となることが期待される。

※サステナブルフードの購買状況の回答項目:「そもそも見た記憶がない 」、「買ったこと・食べたことはない 」、「たぶん買ったこと・食べたことはない 」、「たぶん買ったこと・食べたことがある 」、「買ったこと・食べたことがある(1年以上まえ) 」、「買ったこと・食べたことがある(1年以内) 」、「ときどき買う・食べる(月に1回から3回程度)」、「よく買う・食べる(週に1回以上) 」(アニマルウェルフェア畜産物と「MSC/ASC/MEL」認証水産物、陸上養殖の場合は、「そもそも畜産物(または水産物)は買わない」を含む)