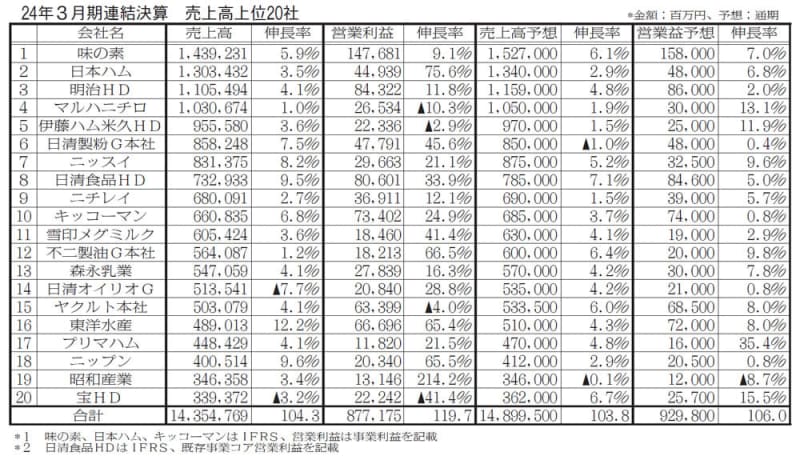

大手食品メーカー(上場企業)の24年3月通期の決算が出揃った。国内事業は価格改定の浸透が寄与し、海外事業は円安が数字を押し上げ、過去最高の業績となった企業は少なくない。20社計の前年比は売上高4.3%増と堅調で、営業利益は約2割増(19.7%増)をマークした。ただし今期は24年問題に伴う物流費の上昇や、想定以上の円安で原材料高の進行が懸念される。物価高で国内消費の先行きも不透明。各社の業績予想は慎重な計画となっている。

トップの味の素(IFRS)は売上高、事業利益ともに新記録を達成。調味料・食品セグメントは、国内が単価上昇、海外が販売増でトータル3割増益。冷凍食品セグメントは、売上は国内の減少を海外でカバーし、利益は単価上昇と構造改革の効果で4.7倍に急増。2部門でヘルスケア等セグメントの減少を補った。

2番手の日本ハムは事業利益の75%増が目立つ。主力の食肉事業が二ケタ増益で牽引し、加工事業が商品ミックスの改善などで利益がほぼ倍増、海外事業も販売環境の好転で採算が大きく改善(利益約75億円増)した。

続く明治ホールディングスは、売上の約8割を占める食品セグメントが4%増収、15%増益で牽引。各食品群で価値訴求とマーケティングを強化し、主力のヨーグルト・チーズは微増収、10%増益を確保した。

製粉大手は日清製粉グループ本社が45.6%増益。主力事業の堅調な推移に、価格改定や熊本製粉の新規連結化が数字を押し上げた。ニップンも65.5%増益と好調。冷凍食品の数量拡大や生産性の改善が寄与した。

海外のウエートが高い企業は需要開拓と円安で躍進。キッコーマンは海外の業績をさらに拡大し、売上収益で構成比8割弱、事業利益で同約9割を占めるまでになった。日清食品ホールディングスは、米国を中心に海外の利益が約1.5倍に拡大、国内外に占める比率は50.6%と過半を超えた。東洋水産の海外即席麺事業は米国とメキシコでトップシェア。前期は77%増益で、利益の海外比率は約7割に達した。

水産・冷食大手は業績が若干ばらついた。マルハニチロは業務用食材の回復が顕著だったものの、水産事業は漁獲量の減少と燃料費の高騰で大幅減益。ニッスイも水産部門は苦戦を余儀なくされたが食品事業の利益が倍増以上でカバーした。

日清オイリオグループは、原材料価格が一時期のピークから落ち着いたことで若干減収となったが、適正価格での販売や付加価値品の拡販で増益につなげた。

ヤクルト本社は、国内と米州は堅調ながら中国の失速が減益要因。

宝ホールディングスのマイナスは、コロナ5類移行で検査関連製品の販売が縮小し、タカラバイオグループが大幅な減収減益となったため。酒類事業は増収増益。

一方、24年度は物流費の上昇や円安を背景にした原材料高の進行が懸念される。物価高で国内消費の先行きも不透明。業績予想の20社計は売上高3.8%増、営業利益6.0%増と前年度に比べ小幅な伸びにとどまった。とはいえ、食品は国内外とも底堅い需要が見込まれる。海外市場の深掘りを続けながら、国内は値上げ後の新価格をベースにした販促提案の強化、時代のニーズに即した高付加価値商品の拡充、インバウンド消費の取り込み――などで業績を底上げできるかがポイントになりそうだ。