JR青梅駅のすぐ近くに、「マイコン博物館」という場所があります。正式なオープン前ですが、先日、そこにお邪魔してきました。今回はその展示物に絡めて個人的なコンピュータ史を振り返ってみます。

マイクロソフト、ARM版の新型Surfaceと『Copilot+ PC』発表。全部覚えるRecallなどWindows 11のローカルAI強化

マイコン博物館を運営している科学技術継承財団の代表理事である吉崎武さんの案内で、1時間以上かけて展示物を見ることができました。移転・拡張費用を募るクラウドファンディングを支援した知人に誘ってもらって訪問したのですが、これが実に素晴らしいものでした。

パーソナルコンピュータの歴史をリアルタイムで体験していた自分の世代にとってはまさにその時代のコンピュータたちですし、少し上の世代で日本のマイコン・パソコン・ワークステーション業界を牽引してこられた吉崎さんによる解説で初めて知ることが多く、これはもう記録しておかねば、という気持ちになりました。

というわけで、当時の断片的な思い出とコンピュータの実機をカップリングしながらレポートしていきましょう。

マイコン博物館は、旧青梅街道沿いにある、りそな銀行ATMと同じビルに入っています。表からは入れず、裏口からになるため、青梅駅横の七兵衛通りというところから入って行くことになります。

まず、マイコン・パソコン以前の話から。というか、いきなりミニコン(メインフレームよりも小型、というミニコンピュータ)とビデオターミナル、そしてタイプライターです。

■ DEC PDP-11とVT100、そして2台のタイプライター

DEC(ディジタル・イクイップメント)のミニコンPDP-11/04。このうえでUNIXが開発されたことでも知られています。

PDP-11は大原雄介さん連載にも登場していました。

先日訃報が伝えられたゴードン・ベル博士が開発責任者です。

ゴードン・ベル氏が副社長を勤めていたArdent Computerのグラフィックスワークステーション発表で来日したときに(たぶん1986年か87年)インタビューしたことがありますが、ゴードン・ベル博士の業績の中でも名機として知られている実物を初めて見ることができました。

さらにその前の機種であるPDP-8もあります。

「PDP-11があるのならVAX-11も欲しいところですよね」と吉崎さんに聞くと、一度チャンスがあったそうなのです。しかし、VAX-11の価値をわかっていない人が鉄屑として処理してしまったそうで、そういうことのないように、寄贈先としてマイコン博物館の存在をアピールする必要があると話していました。

VAX-11は、現在1MIPSという単位でコンピュータの処理性能を測るときの基準値みたいなもので、当時は1VAXMIPSといった言い方をしていました。

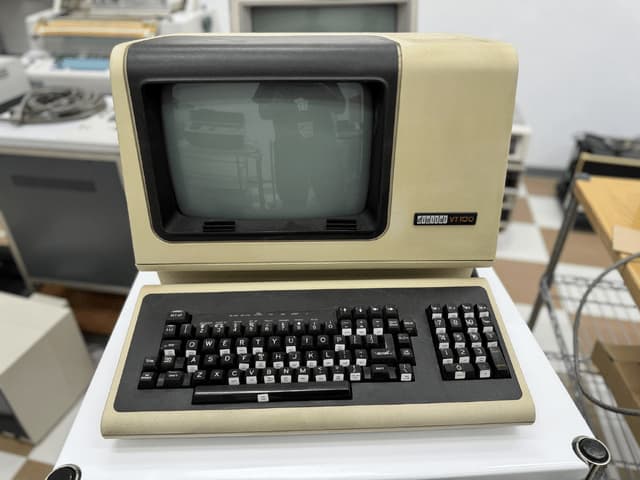

昔からターミナルソフトを使っている人なら、IBM 3270とかVT100とかいう名前を記憶しているでしょう。VT100というのは、DECが1978年から販売していた、ミニコンに接続するための外部端末です。テレタイプと違ってディスプレイ表示されるのでビデオターミナルという呼び方をしていました。

その実物を初めて見ることができました。あなたがVT100でしたか。

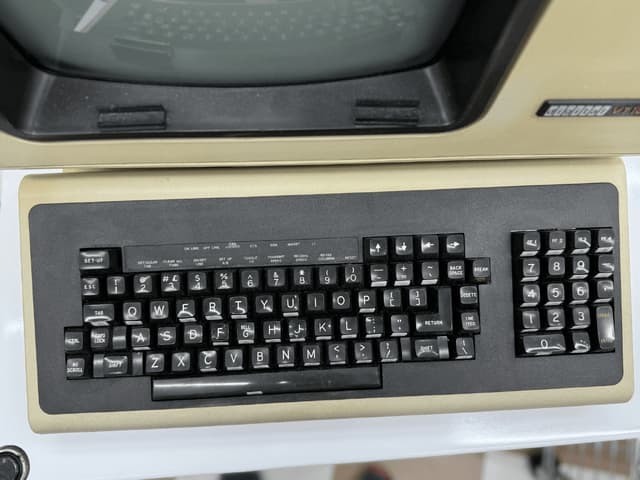

そのキー配列を見ると、Controlの右にCaps Lockがあり、その右にAがあることがわかります。5年ほど前、キー配列の記事について大原雄介さんに原稿依頼したときに、自分の記事の間違いを突っ込まれていたのがここです。実物を見ていれば防げたので、リアルを知るというのは重要なことです。

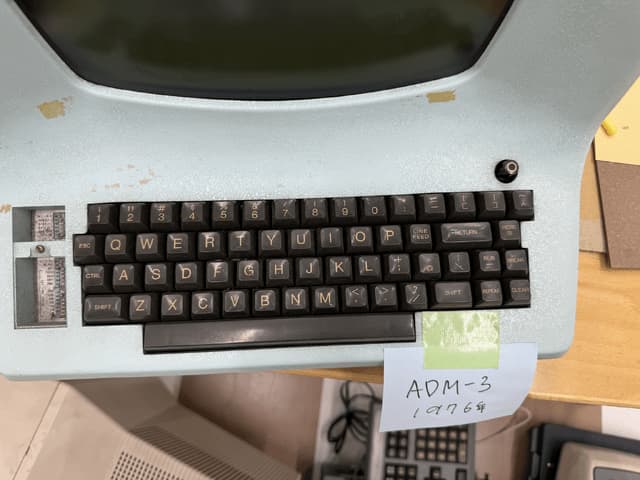

ここにはもう1台、ビデオターミナルが置かれていました。それはLear Siegler ADM-3Aという製品で、ターミナルとしては最初期のものらしいです。こちらはControlキーのすぐ右にAがあり、親しみやすい配列です。そしてちょっと初代iMacを思わせるスペーシーなデザインが素晴らしい。iMacが床に置かれているのは対比させるためでしょうか。

この部屋はメインの大部屋ではなく比較的小さなスペース。パソコン・マイコン以前の時代の製品が置かれています。

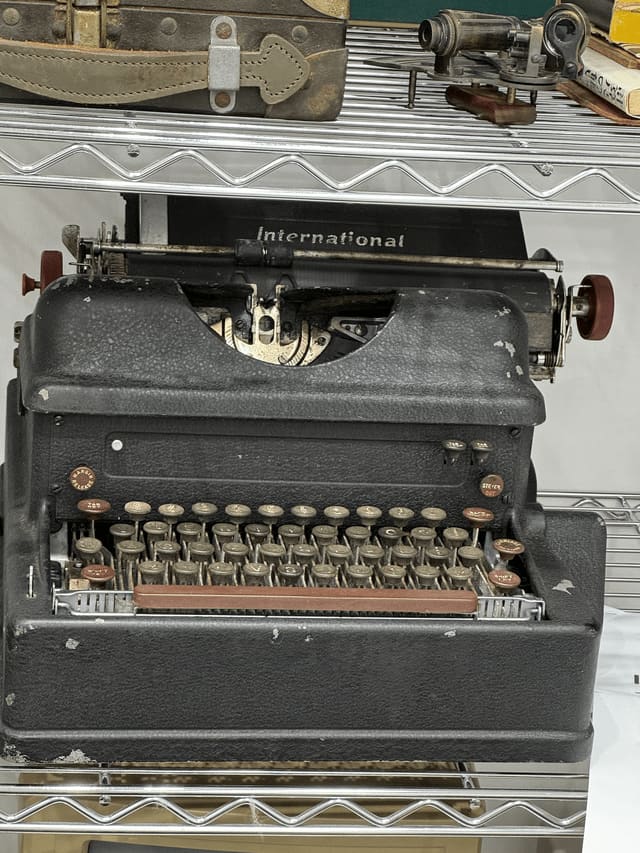

キーボードという意味ではさらに時代を遡るものもありました。タイプライターです。

Remington Randというブランドの美しい黒のタイプライターが置かれていました。その隣には、Internationalというロゴが見える、さらに古そうなタイプライターも。この2つが並べられているのにはちゃんと意味があるのでした。

Remington Randは初期の大型コンピュータ(メインフレーム)であるUNIVACを開発した企業で、タイプライターも製造していましたが、このタイプライターはQWERTYを初めて採用したという歴史的な意義もあります。

Remington Randは競合コンピュータメーカーであったSperryに買収され、さらにBurroughsに買収されUnisysとなりました。

もう1台のタイプライターのInternationalに続く文字は、Business Machines。International Business Machines、つまり現在のIBMです。この2社はメインフレームの世界で競い合ったので、この2つが並んでいる意味があるのです。

■ マイコンの時代

次はメインの大きな部屋になります。まだ梱包を解いていないマシンが多く、吉崎さんによると棚に収納しているのはまだ全体の2割程度。それでもすごい品揃えで、パーソナルコンピュータの初期を知る人であればずっといたくなるような場所です。

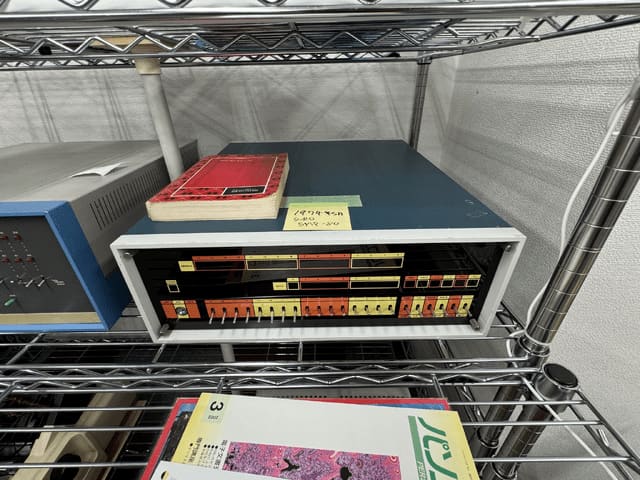

最初に置かれているのはAltairだろうと予想していたら違いました。SORD SMP-80。1974年5月と書かれています。マイクロコンピュータハンドブックという分厚いマニュアル付き。こんな早い時期に、日本のベンチャー企業であったソードがIntel 8080ベースで製品化していたのは驚きです。

このコーナーは年代順に並んでいて、その左には8080を搭載した「世界初のパーソナルコンピュータ」と呼ばれているMITS Altair 8800。

Altairの名前は宇宙大作戦「バルカン星人の秘密」(Amok Time)でのカーク船長の発言から。こちらは1974年12月発売なので、実際にはソードの方が早かったことになります。

パナファコムは現在のPFU。ここは、独自の16bit CPUを使ったマイコンキット「L-16A」を展示。

Altairと並ぶ初期マイコンの人気機種だったIMSAI 8080もありました。

NECのマイコントレーニングキットTK-80と、キーボードなどを接続して拡張するキットも。

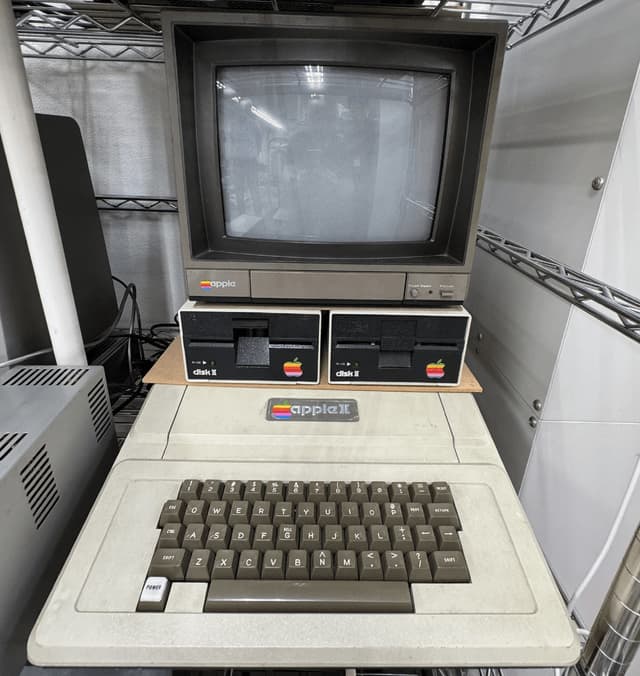

このあたりから、現在60代の私もよく知る歴史が登場してきます。Apple IIのフルセット。ディスプレイも純正というのがポイントだそうです。

Apple IIと並んで人気のあったTandy Radio ShackのTRS-80。CPUにはZ80を搭載。

その隣には、Mostek 6502を搭載したオールインワンマシンのCommodore PET 2001。データカセットを左側に配置し、キーボード配列が縦横碁盤目状になっています。おや、この配置には見覚えが……。

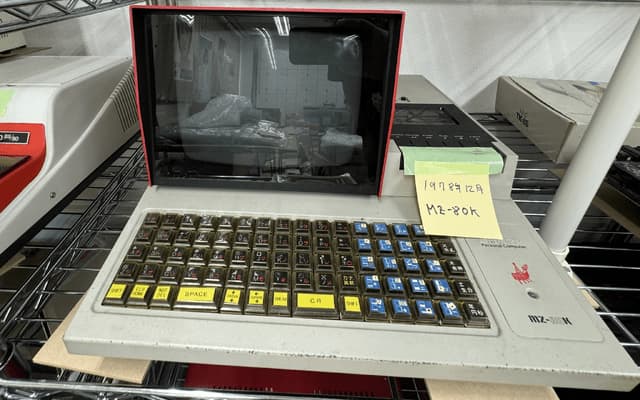

そしてシャープのMZ-80K。Z80搭載の、最初はセミキットだった人気モデルです。あれれ、似てますね。データカセットの位置がモニターの右側に配置されている以外は、キーボードのデザインとかそっくりです。

筆者が後に妻となる彼女と一緒に買いに行ったコンピュータは、この後継モデルのMZ-80K2E。10万台記念モデルとして14万8000円で売っていました。ディスプレイやデータレコーダーを別途買う必要がなかったので、かなり割安感がありました。

MZ-80Kの系列は、テンキーに相当する部分があるのに、そこには数字がありません。代わりに、グラフィックスを絵文字的に入力するキーが割り当てられています。これが当時は不思議かつ不便だったのです。

筆者はこのMZ-80K2EにAMDEK CMU-800という、シンセサイザーをコントロールするシーケンサーを接続し、DTM(当時はまだその用語はなかったけど)をやっていました。

入力は数字を多用するわけです。だから10キーがあれば便利だったんですが、それが使えなくて苦労した、という話を吉崎さんにしたところ、面白いエピソードが聞けました。

実は、MZ-80KシリーズはCPUこそ違えどデザイン、内部構造、ソフトウェアなどほとんどPETのパクリだったので、10キーまでそのままにしちゃうとCommodoreから訴えられるから、という話。

吉崎さんは月刊アスキーの創刊時からの編集長だった方で、マシンやソフトを解析したりメーカーとのやり取りの中でそうしたことを実感していたそうです。

10キーなかったのはそういうわけか!

というわけで、1981年から抱いていた疑問がようやく解けたのです。

そして、疑問が解けた記念に、先ほどメルカリでMZ-80K2Eを見つけたので購入。以前買ったMZ-80K2は動かなかったのですが、今度は大丈夫かな?

ここまででだいぶ長くなってしまったので、後編に続きます。

iPhone SE 4(仮)はiPhone 14ベースでUSB-Cと48MPカメラ搭載、2025年初めに発売?これまでの噂話まとめ

HP100LX/200LXなど初期のモバイルPCで重宝したPCカード「ATAフラッシュメモリーカード」(~2GB、1993年頃~\):ロストメモリーズ File035

ツイ廃モニターを「疑似」プロンプターとして使う新発想。配信コメントや攻略をカメラ目線で確認(西川善司のバビンチョなテクノコラム)