海外で2024年2月14日に劇場公開され全米興行収入2週連続1位を記録、英仏ではあの『ボヘミアン・ラプソディ』を超える初日興行収入、母国ジャマイカでは初日興行収入としては史上最高数を記録したボブ・マーリー(Bob Marley)の伝記映画『ボブ・マーリー:ONE LOVE』。

日本では2024年5月17日に公開されたことを記念して、ライター/翻訳家の池城美菜子さんによるボブ・マーリーの生涯と功績についての連載企画を実施中。

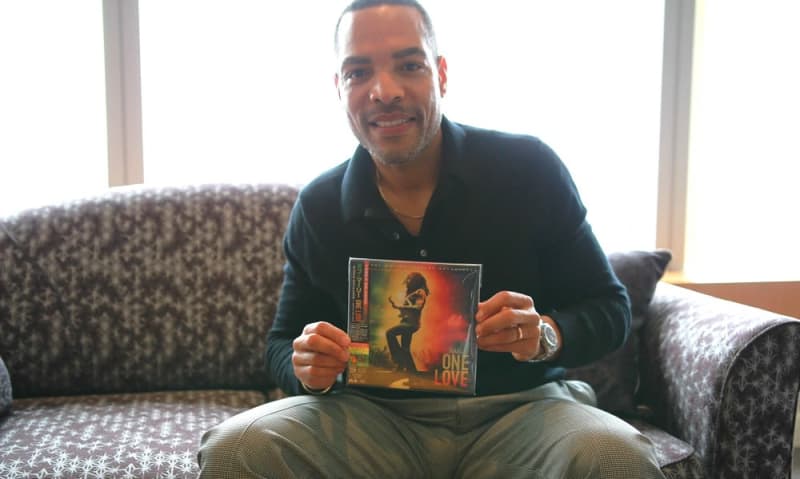

今回は特別編の第2弾として、映画の監督であるレイナルド・マーカス・グリーンのインタビューを掲載。

___

2010年代から加速しているバイオピック(伝記映画)・ブーム。『ストレイト・アウタ・コンプトン』や『ボヘミアン・ラプソディ』の大ヒットで期待値のハードルが上がっているうえ、当時を覚えているファンの目は厳しく、評論家の点も辛くなりがちだ。

『ボブ・マーリー:ONE LOVE』関連の情報を集めて気がついたことがある。遺族や関係者が多いほど、正確であるのを求められて大変なのだ。レゲエの神様、ボブ・マーリーの場合は長年彼の音楽を聴いてきたファンと、新たに彼を知りたい人々の両方を満足させるというハードルもある。それを乗り越えた、映画監督レイナルド・マーカス・グリーンに話を聞いた。

成功へのプレッシャーと伝記映画だからこその苦労

―― 映画の大ヒット、おめでとうございます! 成功する手応えは撮影中からありましたか?

どうもありがとう。まさか、ここまでのヒットを予想するのは難しいよ。もちろん期待はするし、プロジェクト自体を成功させよう、成功できるはず、という信念を持たなければならないけど。

―― 『ドリームプラン』(2021)のあとに『ボブ・マーリー:ONE LOVE』と実在の人物のバイオピック作品が続きました。その人の生き様を描くと同時に、映画として楽しませることを両立させるために、どのような点に心を砕きましたか?

まず、どのような物語を描くか軸を決めること。家族の人々が関わっていれば、どうしても敏感にならざるを得ない主題も出てくるからね。それでも、映画そのものに集中していて、何が必要を考える。2時間半か3時間でだれかの人生を映像で語るのだから、その長さで収めるために選択をする裁量をもつのも大切だ。映像化にあたって、家族とコミュニケーションを取れたのは助けになったよ。今回、以前に(テニス選手の)ウィリアムズ家と仕事をしたときの経験はまちがいなく役に立ったね。

ジギー(・マーリー)もほかの家族もとても協力的だったんだ。彼はプロデューサーとしてかなり強い思いがあってね。私を監督として雇った責任も彼にあったし、おそらくほかのケースよりも彼らの関与は多かった。私たちにとっては外国語の作品と同じだったし、これ以外ほかの方法では成し遂げられなかったと思う。

―― あなたはブロンクスでプエルトリコとアフリカン・アメリカンの両方のコミュニティで育っていますね。ヒップホップとレゲエ、レゲトンなどさまざまな音楽に囲まれていたかと思います。映画監督として、どのような音楽に触発されますか?

家庭ではあらゆる種類の音楽が鳴っていたよ。ラテン・ミュージック、もちろんボブ・マーリー、テンプテーションズ‥.じつは、父がミュージシャンだったんだ。彼はギターとベース弾いていた。残念ながら、子どもたちにはその才能は受け継がれなかったんだけど(笑)。私には嫌いな音楽がないんだ。

―― あなたのミドルネームはマーカス・ガーベイ(※汎アフリカ主義を唱えた活動家)から命名されたそうで、運命的なものを感じます。

そうなんだよ。まるで父が未来を見通していたみたいで、この映画に取りかかったときに宇宙的なつながりを感じたくらいだ。弟のミドルネームは、アーネスト“チェ”ゲバラにちなんで名付けられから、父は革命家の名前をつけるのが好きだったんだね。

映画制作:ボブと俳優の歌声、選曲のポイント

―― レゲエ・ファンの多い日本でも、汎アフリカ主義やラスタファリズムはわかりづらい、という声がありました。これらの思想を見せる割合や、どう見せるは監督ご自身が決めたのでしょうか?

ボブの宗教観、精神性をスクリーンでどう描くかは私の判断だったね。いま、指摘したように宗教を勉強している人にとっても、ラスタファリズムはわかりやすくはない。ましてや、一般のオーディエンスにとってはもっと難しいから、バランスを取る必要があった。ボブの歌を通して伝えて、彼の精神的な父親が誰かというわかりやすい点を強調するようにした。それ以上のことは、個々で発見してもらえればいいかな、と。

―― 映画の中で、ボブの寝室にマルコム・Xの写真がありました。あれは史実に基づいているのでしょうか?

彼の人生において、マルコム・X(の思想)に触れたのはまちがいないと思う。インスピレーションを与えたひとりのはずだ。彼はアメリカの音楽を聴いていたし、アメリカの政治を学んで、アメリカでもスターになりたかった。だから、彼が受けたアメリカ人からの影響力について示すのは重要だった。

―― 試写を見たミュージシャンから「Turn The Lights Down Low」を作るシーンが印象的だった、という意見を聞きました。ストーリーのなかでどの曲をかけるか、より焦点を当てるのはどれかを決定するのは大変だったかと思います。

選曲自体は、映画の基盤となった1976年から78年のタイムラインに沿って決めた。その期間中、彼が実際に演奏した曲と制作した曲は史実だからね。どの曲を使うかは家族との会話を出発点にしつつ、制作陣で最終的に決めたのが真相だね。

どれを大きく取り上げるかは、私たちに決める裁量があった。「Turn The Lights Down Low」については、さまざまな背景、たとえばリタとは離れている期間が長くて、ほかの女性とも恋愛をしていたことも踏まえて、映画に織り込んだ。

―― ほとんどボブの歌声を使ったそうですが、「Turn The Lights Down Low」の場面の歌声もそうですか? ステージ・パフォーマンスのシーンはわかりやすいですが、あのギターを弾きながら作曲するシーンがどうなっているのか、わからなかったのですが。

映画全編は基本的にボブの声を使っているけれど、あのシーンに限ってはキングズリーの歌声が前面に出ている。実際、どのシーンでも彼はきちんと歌っているんだ。もちろん、ベッドルームでボブが歌っている音元は残っていないから、彼のギター演奏を部分的に使いつつ、キングズリーの声で仕上げた。

―― 唇の動きも自然ですし、ひょっとしてAI? とまで思いました。

いやいや、作曲中のシーンだからボブの歌声でなくても大丈夫、という判断になったんだよ。そういうときは、口籠ったり途切れたりするだろうから自然に見えることを優先した。

―― 脚本はあなたを含めて4人が関わっているのですね。

脚本家のテレンス・ウィンターとフランク・E・フラワーズが原案を書いて、私ともうひとりザック・ベイリンがそれを受け取ってから大部分を仕上げた形だね。

―― じつは、今年の1月に字幕のチェックをしたヴァージョンと、最終版ではかなり変わっていました。個人的には、インディー・フィルムのような肌合いがあった最初の編集も良かったのですが、ボブの生涯を知らない人には難しすぎるかも、と懸念したので、大幅に変わって結果的によかったです。

かなり編集し直したからね。

―― ボブはレゲエの神様、ジャマイカの国民的ヒーローとして崇められていますが、今作では人間らしい負の感情、嫉妬や怒りも描いている点がよかったです。リタ・マーリーとの口論のシーンはとくに重要ですが、リタ本人に了承を得たのでしょうか?

リタとはマイアミで1回会っただけなんだ。だから、了承を得るよりも、彼女自身の存在に触れるような時間だった。その代わり、ジギーは毎日、撮影現場にいた。彼が家族代表として、フィルターのような役割を果たしてくれたわけだ。私はジギーとスティーヴン、それからローハンにも会ったよ。ボブを直接知っている人たちが入れ替わり立ち替わり来てくれて、意見をもらったし。アメフトで言うと、ジギーがフルバックの役割を果たしてくれた。

―― 『ドリームプラン』でも今回のボブ・マーリーの家でも、あなたは建物内の作りを丁寧に見せる監督だな、と思いました。これはこだわりがあるのでしょうか?

そう思う? とくにこだわりはないけれど、自分の視点をどこに置くかはよく考えるかな。俳優が入ってきてどこに座るかを私の視点からみてしっくり来るようにすると、オーディエンスと視野が共有しやすいかもしれない。

―― ボブ・マーリーの家も、いま博物館になっている場所は銅像も立っていて、だいぶきれいになっているのでセットにしたんですよね?

そう、写真を見ながら当時の家を再現したから、いまあの場所にある建物より当時の形に正確なんだ。

―― 先日の公開インタビューでは一番印象深かった場面についてお話ししていましたが、もっとも撮影が大変だった場面も教えてください。

意外と小さな空間のさりげないシーンの見せ方のほうが、技術と注意が必要なんだ。たとえば、リタの入院しているシーンとか。あれはジャマイカ外のセットだから、どこまでリアルに見せられるかが勝負になる。きちんと部屋や庭の写真を検証しながら再現したよ。大勢が参加するような、コンサートのシーンは大変そうに見えてそうでもない。スタントを置いて準備するし、キングズリー自身も何百回とリハーサルしたダンスや歌い方を本番でやるだけだから。彼にとってもリタの病室で悲しむシーンや、さっきの作曲のシーンのほうが芝居の幅が広いはずだ。

監督の今後と好きな曲

―― 話題作を立て続けに撮ったことで、次の作品が注目されているかと思います。詳細は言えないかもしれませんが、可能な範囲で次作の予定を教えてください。

じつは次は個人的な作品を撮るつもりでね。私は母と一緒に育ったわけではなく、大学に入ったタイミングで母と一緒に暮らし始めた。当時、彼女は40歳のシングルマザーで、私は18歳。二人とも独身だったので、どちらもデートをよくしていて家のなかは大変だった。その短い期間についての出来事がだいぶおもしろいから、コメディが強いドラマになると思う。

―― お母さんがプエルトリコ系なんですよね?

そう。ジェニファー・ロペスを想像してくれればいいかな。

―― モテそうですね(笑)。最後に、日本の印象と、ボブ・マーリーで好きな曲を教えてください。

日本は初めてだけれど、人々もすばらしいし、文化、食べ物も気に入ってすばらしい経験になった。毎年、戻ってこられたらいいな、と思っているくらい。

ボブで好きな曲は「Redemption Song」だね。感情的に自分と深いつながりがある曲なんだ。“自分自身の精神的奴隷状態を解放しろ”、という歌詞が響くんだろうね。私たちは皆、人間として何かしら重荷や過去の罪を背負っている。だから、私たちは自分自身を解放しないと。私も父親、夫、そして人間として、あの歌詞にはつねに共鳴できるんだ。

***

しっかり学校で勉強した人特有の正確な話し方と、ニューヨーク育ちらしいノリの良さが同居する人である。少年時代はプロを目指したほどの野球好きで、渦中の水谷一平氏の映像化を興味津々だと話していたほど。言葉の端々に、ボブ・マーリーの伝記映画の苦労を伺わせたが、この豪快さで乗り切ったのだろう。『ボブ・マーリー:ONE LOVE』は、2度目の鑑賞から理解が格段に深まる作品である。このインタヴューを読んで、新たな視点で観てくれるボブ・マーリー・ファンがいたら本望である。

Written By 池城 美菜子