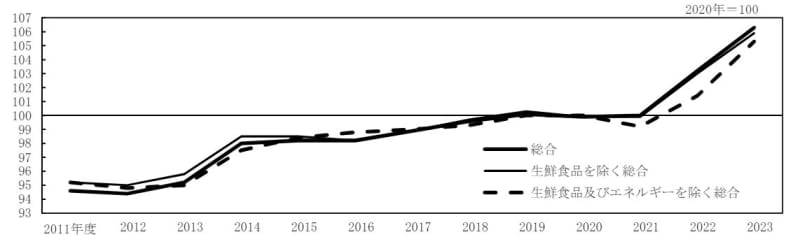

物価上昇率の推移を【グラフ】で確認

5月においても家庭用品を中心とした飲食料品値上げは相次ぎ、417品目にものぼるといわれています。

最近は新卒の初任給アップや大手企業に在籍する社員の給与アップがしばしば話題に挙がっていますが、「我が家には無縁の話」「給与アップの話はうちの会社では聞かない」という人も多くいます。

多くの人たちが物価高に悩まされていますが、それは高校生も同じことでしょう。

平成生まれの筆者が高校生の頃、プリクラは400円で撮影できましたが、現在は500円に価格改定されています。また、ファストフード店では210円あればハンバーガーとジュースを購入できたと記憶していますが、現在では200円前後ではハンバーガー1つ購入するのもやっとといったところですよね。

平成の高校生と令和の高校生ではお小遣いの金額が同額の場合、後者の方がお小遣いのやりくりが難しいと思われます。

とはいえ、食料品や消耗品などの値上がりに悩まされる親世代も、さらにお小遣いのアップとなると厳しいですよね。

本記事では令和における高校生のお小遣い事情を見た上で、子どものお小遣いは物価高に比例させるべきなのか考えていきましょう。

※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。

【消費者物価指数】2023年度は前年度比「3.0%」上昇

まずは、日常生活に反映される「消費者物価指数」の推移について確認していきます。

2024年4月に公表された「2020年基準 消費者物価指数(全国) 2023年度(令和5年度)平均」を見ていきましょう。

2020年を100とした総合指数は106.3を記録。2022年度比で、3.0%の上昇となりました。

ちなみに、生鮮食品を除く総合指数は105.9で、前年度比にして2.8%上昇。生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数は105.3となり、前年度比は3.9%上昇しました。

全体的に指数は上昇し、物価高がつづいている状況が視覚的に捉えられます。

こうした物価や賃金の上昇・変動率は、年金額にも大きな影響をもたらしているといえるでしょう。

次の章からは、最新の意識調査から高校生のお小遣いの実態をチェックしていきます。

高校生の財布事情も厳しい? お小遣いは増えるどころか減っていた

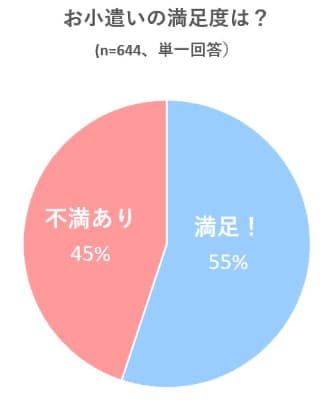

スタディサプリ進路が公表した「お小遣い実態調査2023」では、詳細な質問により高校生のお小遣いの実態が明らかとなっています。

調査概要は以下のとおりです。

- 調査対象者:高校生644人(男子156人、女子461人、回答しない27人)

高校生のお小遣いは2022年と比較して、2023年は632円のマイナスでした。

同調査によると、この金額に満足している人が55%、不満に思っている人が45%となっています。

お小遣いの月平均額は下がり、物価は上がっている中で現在のお小遣いへの満足度は半々といったところ。拮抗している様子がわかります。

こうした背景には、コロナ禍で行動が制限されてお金の使い道がなくなった高校生の多忙な生活や親への配慮があるかもしれません。

一方、お小遣いの金額に対して不満に思っている人の中には「ごはんに数回行くとなくなる」「スタバの新作を飲みたい」など、遊び盛りの高校生らしい意見が目立ちます。

また「参考書を買いたい」といった勉強家のコメントもありました。

次のページからは、こうした状況下でお小遣いの変更をすべきか考察していきます。

物価高に合わせたお小遣いアップに必ずしも賛成できないワケ

親が子どものお小遣いの金額を物価高に比例させることは必ずしもおすすめできません。

保護者のなかには、以前と変わらない給与で物価高にも対応している方も多いはずです。

会社に対して「商品が値上がりしているので給与を上げてください。生活水準を保てません」と伝えたとしても、会社側がそれに応じてくれるとは限りません。

ほとんどの会社は従業員に寄り添いたいと思っていますが、会社も限られた資金の中でやりくりしているのが現状。従業員の給与をアップすれば、経営が立ち行かなくなることさえあり得るのです。

社会に出れば自分が置かれた状況の中でうまくやっていく力も求められるため、高校生のうちからこうした力を育むことは大切です。

ただし、子どもが周囲との「経済格差」に悩んでいるようであれば再度考えてあげるのもよいでしょう。

たとえば、友人からの誘いを金銭的な理由で頻繁に断っているようであれば親の負担にならない範囲で臨時収入をあげることを検討してもよいかもしれません。

また、参考書など勉強に必要なものは別途考慮が必要です。卒業後「もっと成績が上がっていたかもしれない」と後悔しないよう、無理のない範囲でのサポートが求められます。

まとめにかえて

多くの大人が給与の金額に不満を抱きながらもその中でやりくりしているように、高校生もお小遣いの金額にもの足りなさを感じながらうまくやりくりしています。

価高の影響を感じ、それになんとか対応しようとしているのは大人も子どもも同じです。

近年では100均においてハイセンスな雑貨や小物が充実していたり、ファストファッションが人気だったりと、自分のセンスしだいではお金をかけずとも楽しめたり、おしゃれしたりできる環境が整っています。

やりくりしながら「プチプラ」をうまく活用して楽しめるのも、若年層の特権といえるかもしれません。

参考資料

- 総務省「2020年基準 消費者物価指数(全国) 2024年(令和6年)3月分及び2023年度(令和5年度)平均」

- スタディサプリ進路「【お小遣い実態調査2023】高校生のひと月のお小遣い平均金額は「4,950円」に【高校生なう】」