転職サイトのdodaなどを運営する総合人材サービス企業のパーソルキャリア株式会社が、この5月に開始2周年を迎えたプロフェッショナル人材の総合活用支援サービス「HiPro」の事業戦略発表会を東京都内で開催。プロ人材活用の強化に向けた新たな取り組み「相互副業プロジェクト」が発表されたほか、先行して相互副業に取り組む企業担当者を招いたトークセッションが行われた。

企業と個人が相乗的に成長する「スキル循環社会」の実現を目指して

副業・兼業のプロ人材のスキルの活用により、企業の課題を解決に導くことをミッションとして2022年5月に立ち上がった「HiPro(ハイプロ)」では、現在、「HiPro Biz」「HiPro Tech」「HiPro Direct」という3つのサービスを運営し、副業人材を求める企業と副業を希望する個人のつなぎ役を担っている。2年間で5千社以上の取引企業と5.7万人の登録者を獲得。マッチング実績は既に2万件以上に及ぶ。

事業戦略発表とトークセッションの二本立てで開催された発表会の前半では、パーソルキャリアの執行役員で「HiPro」編集長兼事業責任者の鏑木陽二朗氏が登壇し、これまでの振り返りと今年度の事業戦略発表を行った。

はじめに事業のあらましを述べた同氏は、その上で「副業を解禁している企業の割合は2022年時点で53.1%となり、副業をしたいという人も爆発的に増えてきているのに対し、実際に副業の受け入れを認めている企業の割合は16.4%にとどまり、そこに大きなギャップがある」と現状の副業人材活用の実態を説明。それを踏まえて「企業にとっては、正社員雇用以外の選択肢として、専門的な知見やノウハウを持っている外部人材を柔軟に活用するあり方、個人にとっては働き方が多様になる中で自分のスタンスに合った働き方を選択できる社会。双方が当たり前になる世界観を作っていきたい」と同社の思いを語り、それを叶え、企業と個人が相乗的に成長する「スキル循環社会」の実現を掲げた。

企業の副業人材活用を加速する「相互副業プロジェクト」を発表

そして同社の発展を加速させる取り組みとして、この日発表されたのが、業界初の取り組みとなる「相互副業プロジェクト」だ。

「経営課題というのは常に少しずつ変化しており、少し前ならDX、今であれば生成系AIなど、現代では時代を象徴するような課題が数々出てきています。しかし、それらを解決できる人材というのは市場の中でも限られていて、欲しい人材が重なってきている。こういった状況の中で、技術のイノベーションをスピーディーに進めていくには、人材活用のあり方を見直す必要があるのではないでしょうか」

新たなプロジェクトに着手したきっかけをそう語った鏑木氏は続けて、「企業の方々に『なぜ御社では外部人材を使わないのでしょうか』と伺うと、活用の仕方がわからなかったり、使ったことがないから不安という声、また、労務管理やセキュリティ面の整備などに課題を感じているというケースが散見されます。今回始める『相互副業プロジェクト』は、そうした不安感を解消するためのプロジェクトだと思っていただきたい」と目的を述べた。

従来の副業は、社員が自ら副業先を探して、所属する企業の承認を得て始めるという形が一般的だが、「相互副業プロジェクト」では、企業間が連携し、相互副業マッチングプラットフォーム上で特定企業間の人材シェアリングを目指していくというもの。個人にとっては副業先を探すスムーズさと選択肢が増すというメリットがあることはもちろん、企業にとっては「これまでの副業は、自社の社員が副業先でどんな仕事をしているのか把握することが難しかったが、相互副業では企業同士が連携しているので、公認された副業という環境を作ることができる」と鏑木氏は語る。

同社では事前に「キャリアオーナーシップとはたらく未来コンソーシアム」の参画企業間で相互副業の実証実験を実施。これまでに28社114案件128名のマッチングが実現し、受け入れた副業者に対する企業の満足度は79%が「満足」という回答が得られたという。一方で、今後外部の副業者を受け入れたいという企業も71%にのぼったといい、その結果を収穫として「先ほど述べたような不安を感じている企業の方々も、相互副業を通じて最初の一歩が踏み出せれば、副業をはじめとする外部人材の活用が有益な選択肢だと感じていただけると思う」と意気込みを述べた。

相互副業に取り組む企業担当者がメリットを語る

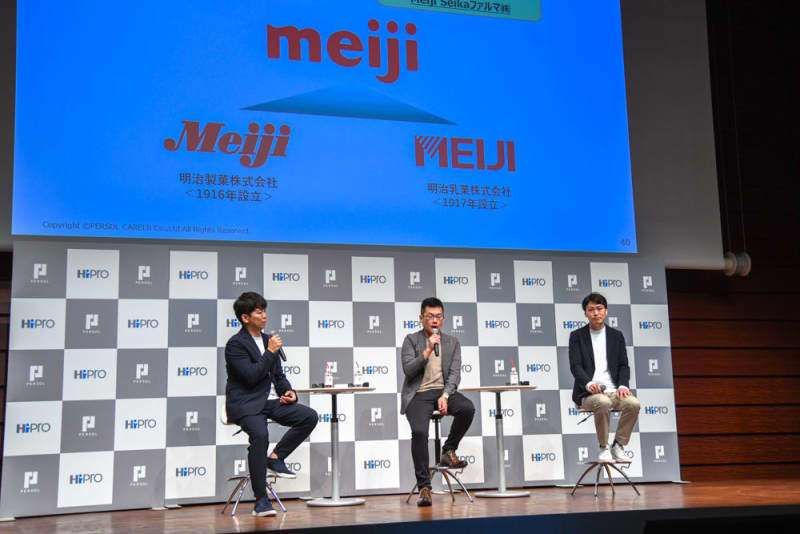

後半は、上記の実証実験で先行して相互副業に取り組んだ明治ホールディングス株式会社(以下、明治)からグループ人事戦略部人事戦略グループの大河内淳氏、兼松株式会社(以下、兼松)から人事部人材開発課の塚本達雄氏をゲストに招き、鏑木氏と三者によるトークセッションを開催。「相互副業に取り組んだ理由」「実際の相互副業エピソード」「生まれた成果」「副業(相互副業)による構造的なメリット」という4つのテーマで、複数の部門で相互副業を行った両社の体験が語られた。

食品メーカーや製薬会社を傘下に持つ明治では、経営統合を機に長らく内部統合に注力する中、社内の目線が内向きになりがちなところに課題を感じていたという。その際に相互副業という新たなあり方を先述のコンソーシアム内で知り、参加を決めた。一方で、幅広い貿易事業を営む兼松は、「新たなポートフォリオ創出のための種まき」を目標とする中、社内ではできない経験を積むきっかけとして相互副業の実証実験に着目した。両社とも、相手企業が見える安心感が社内でスムーズに承認が得られる決め手になったという。

続いて、副業人材受け入れの具体例として「海外人財の採用戦略・オンボーディング施策立案」という支援テーマのもと、兼松の社員を明治が受け入れたケースを紹介。多様性を人材戦略に掲げながらも、外国人人材の採用に立ち遅れを感じていたという明治の人事部門に、通常の採用とは別枠でダイバーシティ採用を実施している兼松の社員が副業人材として加わり、採用サイトの改善点をはじめ、さまざまな生きた情報が得られたという成果が語られた。

3か月間の実証実験で副業人材を送る側、受け入れる側の両方を経験した両社には、そのほかにも「個人が持つスキルのレベルを客観的に見つめられる機会になった」「副業の経験が社員の自社に対する帰属意識につながった」「コンサルタントに頼むほどではないが、自社の推進にあたって困っていることの解決に貢献してくれた」といったメリットがあったといい、限られた時間ではあったが、新たなプロジェクトの船出に非常に明るい希望を感じさせるトークになった。

「相互副業プロジェクト」は今後、7月にプレリリースイベントを開催予定。さまざまなパターンの相互副業の実現を視野に3年間で100社の参画を目指していくという。働き方の未来がまたひとつ変わりそうな取り組みに期待しよう。

【「HiPro」公式ホームページ】

https://hipro-job.jp/