1時間で100ミリの猛烈な雨

平年よりかなり遅く梅雨入りしたと思ったら、いきなりの大雨でびっくりした人も多かったのではないでしょうか。特に宮古島市では21日、未明から明け方の大雨によって各地で道路が冠水した他、浸水でスーパーが臨時休業する事態に。

宮古空港では1時間で100ミリの猛烈な雨が降り、観測史上最大を記録したそうです。どれくらいの強さかというと、1時間80ミリ以上の雨は「車の運転は危険」で「息苦しくなるような圧迫感があり、恐怖を感じる」ほどだとか。(気象庁の「雨の降り方と強さ」参照)

記録的な大雨については、沖縄タイムス+プラスのエキスパートEyeでも気象予報士の崎濱綾子さんが次のように触れています。

宮古島では22日(水)午後5時20分現在、午後0時30分までの48時間降水量の日最大値が357.5ミリとなり、1977年の統計開始以来5月として1位の雨量を観測しました。これは宮古島の6月の1カ月分の雨量のおよそ1.8倍に相当する雨量が降ったことになります。

本島11ダムの貯水率が70%台に回復したのはうれしいのですが、もう少し穏やかに降ってくれないかあと思います。

瓶や坑木、崩落に水たまり 壕内部の映像公開

今週取り上げるのは、首里城の地下に旧日本軍が構築した第32軍司令部壕の内部映像・写真が公開された話題から。

第32軍司令部壕は79年前の沖縄戦で軍事的中枢でした。ここで沖縄戦の作戦が練られ、命令が出されました。1945年5月22日は、牛島満司令官が壕で南部への撤退を決めた日。その後、南部に避難していた住民が戦闘に巻き込まれ、多くの犠牲が出ました。

今回公開されたのは、司令官室や参謀室があったとみられる第3坑道、第2坑道の崩落地点までとエンジニアリングトンネルの一部の計110メートル。至る所につるはしで壁を削った痕があり、「DAINIPPON BREWERY Co」と記された瓶、坑木(こうぼく)も確認されました。

落石や土砂でふさがれている所や、足元に水がたまっている場所も多く、映像からは狭く、暗い壕での息苦しさが伝わってきます。

社会部の當銘悠記者、吉田伸記者が取材した戦争体験者は、沖縄戦の象徴の一つである司令部壕を活用して、平和継承につなげてほしいと切望しています。

司令部壕には五つの坑道があり、総延長は1キロに及びます。管理する県が壕内を公開するのは、2020年の第5坑道以来。現時点で立ち入りできる全区間が撮影・公開されたことになります。来年は戦後80年。戦争体験者が少なくなる中、「語り部」としての遺跡をどう保存・公開していくかが問われています。

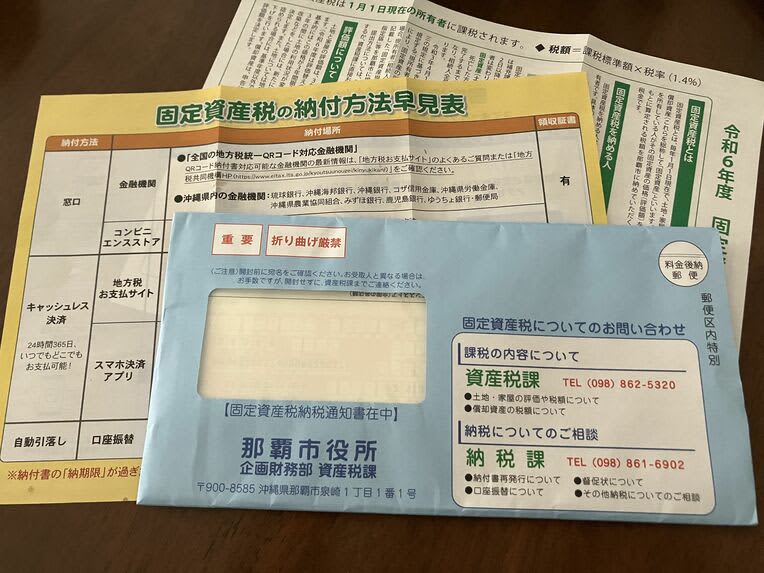

複雑すぎる固定資産税を調べてみた

次に取り上げるのは、デジタル編集部・川野百合子記者が固定資産税について深掘りした記事です。土地や建物を所有する人に、毎年届く固定資産税の納税通知書。これまで同封されている説明文を読む込むこともなく、詳しい仕組みを知りませんでした。

「家は経年劣化するのに固定資産税が下がらないのはおかしいのではないか」。役所には、こうした問い合わせが多く寄せられているそうです。調べてみると、複雑すぎる仕組みがありました。

難しい算出方法に電卓をたたきながら、理解している納税者はどれくらいいるのだろうかとの懸念が浮かびました。固定資産税は市町村税収の4割を占めます。決して安くない額を納めるのだから、仕組みを知って、さらにどんな行政サービスに使われているのか税金の使い道まで気にかけてみてはどうでしょうか。

台風1号発生へ 土砂災害に要注意

フィリピン沖の熱帯低気圧は25日にも台風1号になる予測です。週明けには暴風域を伴って沖縄に近づく恐れがあります。もう台風が来るなんて。ベランダや排水溝回りを片付けねば。

ただでさえ、梅雨で雨の多い時期。これまで降った雨で地盤が緩んでいる場所もあります。こまめに台風情報をチェックして備えたいものです。今週のデジ編チョイスは大門雅子が担当しました。