2024年5月24日から始まった「ENEOS スーパー耐久シリーズ2024 富士SUPER TEC24時間レース」では、カーボンニュートラル技術の研究・開発に取り組む「ST-Qクラス」のマシンたちに注目が集まっています。今年は中でも、走れば走るほど空気がきれいになる・・・そんな夢のような内燃機関搭載車への期待値が、さらに高まってきました。

3年目の水素エンジンGRカローラは、航続距離とCO2回収力を拡大

スーパー耐久レース「ST-Qクラス」で戦うレースマシンたちは内燃機関を搭載しながら、CO2排出を実質ゼロにする「出さない技術」を磨いてきました。主にカーボンニュートラル燃料(CNF)の実証実験的なイメージが強いのですが、実際にはさまざまな領域での環境負荷低減技術が磨かれています。

たとえばトヨタGAZOO レーシングは、液体水素エンジンGRカローラを年々進化させる中で、CO2回収技術を投入。内燃機関が持つ「大気を大量に吸気する特徴」と「燃焼により発生する熱」を活用してCO2を回収する装置をエンジンルームに装着しています。

レイアウト的には、エアクリーナー入口にCO2を吸着する装置を、その隣にはエンジンオイルの熱によってCO2を脱離する装置を設置しています。脱離されたCO2は吸着溶液を収めた小型タンクに回収される仕組みです。

昨シーズンの2023年富士最終戦では、装置内でのCO2の吸着と脱離の工程をメカニックが手動で切り替えていましたが、走行中にCO2吸着フィルターをゆっくり回転させることで、吸着と脱離の工程切り替えを自動で繰り返す機構を採用しました。

新しい液体水素エンジンGRカローラはほかにも、レース中の作業効率を高めるための技術的改善が施されています。液体水素を昇圧してエンジンに送るポンプに、Dual-Driveと呼ばれるクランク機構を導入して耐久性を向上、昨年の24時間では2回の交換が必要でしたが今回は、無交換での完走を目指します。

燃料だけではなく、トータルでのカーボンニュートラルを目指すマツダ

マツダ スピリットレーシングは、富士戦としては初めて2台体制で臨みます。次世代バイオディーゼル燃料を使う「#55 MAZDA SPIRIT RACING MAZDA3 Bio concept」と、CNFで走る「#12 MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER CNF concept」ですが、2台が持つ意味合いは、少し異なっているそうです。

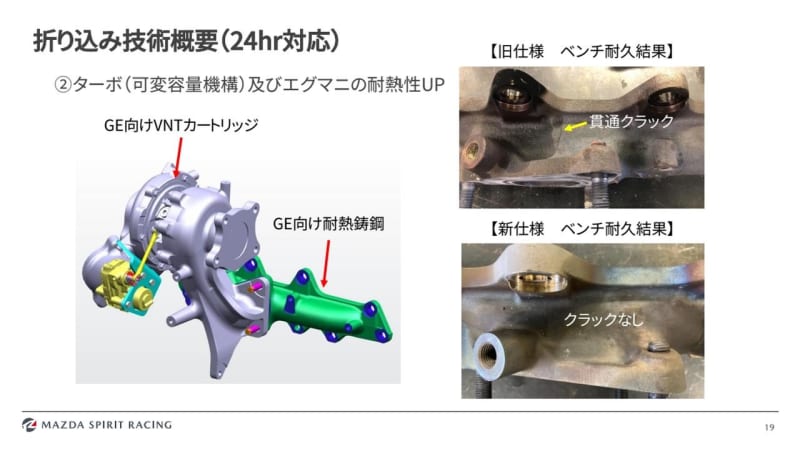

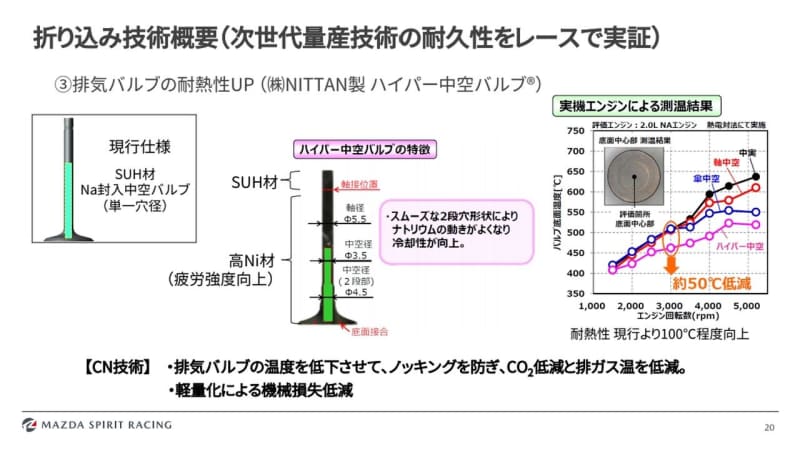

とくにマツダ3は、根幹となる技術開発とエンジニア育成が目的とされています。ハイパフォーマンスなエンジンを搭載することでエコ力だけでなく「速さ」も追求しましてきましたが、今年はさらに燃料という視点だけでなく、クルマを通じたあらゆる技術でカーボンニュートラル化に貢献することを目指しています。

具体的な取り組みのひとつが、排ガスからCO2を回収するスキームの実現です。その手法としては、排気系内部にCO2吸着材を配置し、タンク内に貯蔵するシステム構築を考えているそうです。

現状、マツダはHVO(廃食油由来のディーゼル代替燃料)によって実質90%のCO2削減を可能にしました。新しいCO2回収技術ではさらに20%のCO2を回収するので、トータルではおよそ10%分のカーボンネガティブが達成される計算になります。。

マツダでは、バイオ燃料の量産拡大についても原料段階からの研究を進めています。とくに原料として量産性に限界がありそうな廃食油に代わって、生産効率が高い微細藻類に着目、流通量の拡大が見込めるそうです。

どちらもさらなるCN化に向けて走り始めた技術であり今後、システム、実装形態、運用の方法などさまざまな検証が必要になります。けれどマツダというメーカーが、「走る実験室」に導入を図る以上は、将来的に量産車まで織り込まれることを大いに期待してよさそうです。