先進国の中で出生率が回復傾向にあるフランス。その子育て支援が注目されています。フランス子ども家庭福祉研究者の安發明子さんに、妊娠・出産から子育て中のフランスの支援について、自身の経験を踏まえて聞きました。

全3回のインタビューの2回目です。

若年出産、夫からのDV…困っている親をサポートしたかった。でも方法がたりず無力感からうつ病になったことも【フランス福祉の研究者】

不妊治療の最初に「今より幸せが減っていると感じたらいったんやめる」と教えられた

――安發さんと夫さんのなれそめ、そして娘さんを授かるまでのことを教えてください。

安發さん(以下敬称略) 2011年にフランスに渡り、最初は飲食の仕事に就きました。夫とはそこで出会いました。

夫は自分の職業が好きで好きで、「今日はとってもいい素材が入ったんだよ」って目をキラキラさせて語るんです。自分のしている仕事が好きな人ってすてきだなと思ったのが、結婚の決め手。結婚したとき私は31歳、夫は27歳でした。

――娘さんは不妊治療で授かったとか。

安發 私は卵巣に病気があったので、妊娠するには不妊治療が必須でした。フランスで不妊治療を希望したとき、治療は精神的に負荷がかかるものだから、始める前に一度、不妊治療専門の精神科医に会うように言われました。

そのとき、「今よりもっと幸せになると感じていたら不妊治療をするのがいい。幸せが減っていると感じたら、そのときはいったんやめましょう」と医師に言われました。

治療中に精神科医を再び訪問することはありませんでしたが、たった1回の診察で言われたさまざまな言葉が治療中にたびたび思い出され、心の支えになりました。一度会っていることで必要なときは足を運びやすく、とても安心な方法だと感じました。

注射をこれまで頑張ったから最後まで頑張ろうと思っても、体調がよくなかったりするときがありました。最初にこの言葉を聞いていたので、「つらいから一度休もう」など、自分の気持ちを観察して大事にすることができ、大きなストレスなく、治療を進めることができたと思います。

日本の不妊治療はお金も時間もかかるうえ、女性の負担が大きい

――安發さんは日本でも不妊治療を経験したとか。日本とフランスでどのように違いましたか。

安發 一番大きいのは、フランスは不妊治療が無料で受けられること。日本だと費用がかかることが多いので、「こんなにお金をかけたのに授からなかった」とショックが大きいですよね。無料だと途中でやめたり再開したりするのが、少し気軽にできるかもしれません。

フランスでは不妊治療だけでなく、避妊、人工妊娠中絶、妊婦健診、出産、無痛分娩も無料です。子どもを望む人も望まない人も国が支えてくれます。

また、不妊治療中、重要な説明を聞くときには、パートナーがいる場合は必ず同伴することになっています。だから、不妊治療のことでカップル間の温度差が少ないと思います。日本だと女性だけ一生懸命で、男性は十分状況を把握していない、ということもあるのではないでしょうか。この点も大きな違いだと感じました。

それに日本は検査にしろ、治療にしろ、一つずつステップを踏まないと先に進めないので、すごく時間がかかりました。病院を変えると検査をし直すことがあったり。フランスは事情を話すと最初から顕微授精をしてくれました。注射もエコーも近所の開業看護師や助産師がしてくれるので、病院まで行く必要がありません。仕事をしながら不妊治療をするとスケジュール管理だけでストレスですが、ピルを飲むことで治療の開始日をあらかじめ決められるなど、フランスは合理的だと感じることがいくつもありました。

出産入院中、新米ママ・パパは専門職に「親をすること」を教えてもらう

――3年間の不妊治療の末、娘さんを授かりました。妊娠・出産について教えてください。

安發 妊娠4カ月ごろから胎児の脳が 発達することから、フランスでは、妊娠中から胎児がどのような経験をしているのか、出産後どのような関係性や暮らしが待っているのかを想像しながら、専門職が予防的な支援を行います。

妊娠初期の面談が義務づけられていて、産科専属のソーシャルワーカーと心理士が社会面と心理面に注目し、必要に応じて妊婦にサポートを提案します。

私の場合、夫は夜と休日は仕事をしていると言うと、1人育児は大変だからと健康保険の費用で受けられる在宅支援がすすめられました。私がまだ心配したことがないことまで予想して、さまざまな提案をしてくれることに安心しました。自分は素人で何も知らないから、専門職に相談して助言を求めながら、子どもにとっていい選択をしていきたいと思いました。

私の出産は予定帝王切開でしたが、フランスでは自然分娩の場合は99%が無痛分娩です。「苦しまずに産める方法があるなら、それは権利である」として、1994年から無痛分娩が無償化されています。

出産時、私は夫の立ち会いを希望したけれど、夫の返事は「やめとく」でした。ところが、いよいよ生まれるというとき、夫が助産師さんに付き添われて手術室に入って来たんです。私が立ち会いを希望していることを助産師さんたちは知っていたので、夫をうまくリードして連れてきてくれたようです。おかげで、娘の産声(うぶごえ)を夫と一緒に聞くことができました。私には看護師さんがついていましたが、夫にも助産師さんが1人ついて、夫の顔色を観察し気づかってくれていました。

――カンガルーケアはパパがしたとか。

安發 そうなんです。私が出産後の処置をしているとき、赤ちゃんを連れて手術室を出るなり、夫は助産師さんに「上半身裸になって」と言われ、胎脂でべとべとの娘を抱かされたそうです。夫はカンガルーケアのことをまったく知らなかったから、「せっかくかわいい産着を持ってきたのにイメージと違う」と思いながら、娘を抱っこしたそうです。

――フランスに母親学級や両親学級のようなものはありますか。

安發 妊娠中に産科で、新生児のお世話のしかたについて質問しましたが、「赤ちゃんが生まれたら、その子に合った方法でお世話をするのが大事」と言われ、出産前に育児の練習をする場はありませんでした。

その分、出産入院中は私だけでなく夫も、しっかり赤ちゃんのお世話について指導を受けました。私は帝王切開の傷が痛んでも動くように促されましたが、夫はもっとガンガン指導され、「今、パパが赤ちゃんにできることは何だと思う?」と、親としての自覚とお世話の方法を教えられていました。退院するときには、娘のお世話はどれもこれも私より上手になっていました。

これは「母性や父性は存在しない。人は子どもが生まれたら自然と親になるのではない、時間をかけ親になるのだ」という考えがベースにあるから。日本では子どもが生まれたら、当然のように父親らしさ母親らしさを求める人がいます。フランスではすべての子育てを具体的に支えようとしています。

隔日で訪問してくれる助産師さんの前で不安を打ち明け、泣いたことも

――自宅に戻ってからのケアも手厚いそうですね。

安發 「退院後48時間以内に助産師か看護師が訪問する」と義務づけられています。私の退院時の処方せんには、「必要な期間1日おきの訪問を処方する」と書かれていました。この訪問は健康保険で受けることができます。赤ちゃんだけでなく、帝王切開の抜糸など親のケアもしてくれ、1時間は滞在してくれるので、不安なことやわからないことはなんでも聞けます。

私はミルクで育てていましたが、娘は飲むことに関心が薄く、おなかがすいたと泣くことがありませんでした。おなかの調子が悪くなり、下痢をすることも多かったので、「娘に無理をさせている気がする」と、助産師さんの前で泣いたことがありました。そのとき「あなたは赤ちゃんのことをよくわかっていて、ニーズにちゃんと応えているから、赤ちゃんは安心して過ごしている。泣かないのは居心地よく過ごしているから。赤ちゃんはすぐに強くなるよ」と励ましてもらえたことで、とても安心できました。

気になったことについてインターネット検索をしないで専門職に聞く習慣がついたのは、私たちのことをよくわかった上で意見をくれる専門職がとても身近にいたからでした。

――日本でも子育て相談をしたことがあるそうですね。

安發 娘が3歳のとき母子2人で帰国し、仕事をしながら子どもの世話を100%みなければいけなくなったことがありました。一時保育に預けることもできず、疲れすぎていたので、使えるサービスがないか、区の子育て支援の窓口に相談に行ったんです。すると、窓口の係の人に「かわいいのにねぇ」と言われ、がっかりしました。ホームページに書かれているサービスも「定員がいっぱいです」など、ことごとく使えない理由だけを説明されるのです。

相手の今感じているニーズをもとに、よりよく暮らせる方法をともに探す、フランスの福祉との違いを感じた機会でした。

日仏の福祉制度の理念やサービスの種類はほぼ同じなのですが、フランスの特徴は、福祉を「届ける」ことを目的としていること、ウェルビーイングの状況と本人が発するニーズをもとに、福祉をオーダーメイドで作ろうとしていることです。

赤ちゃん時代から自分の意思を他人に伝える術を教える。それがフランスの教育

――乳幼児期の子育て環境についてフランスはどうでしたか。

安發 生後2カ月半から、働いていなくても保育サービスを利用することができます。そして3歳から16歳が義務教育です。義務教育はもちろん、高校、大学、専門学校、大学院の学費も基本的に無料です。

――娘さんはフランスで教育を受けています。日本との違いを感じるのはどのようなことでしょうか。

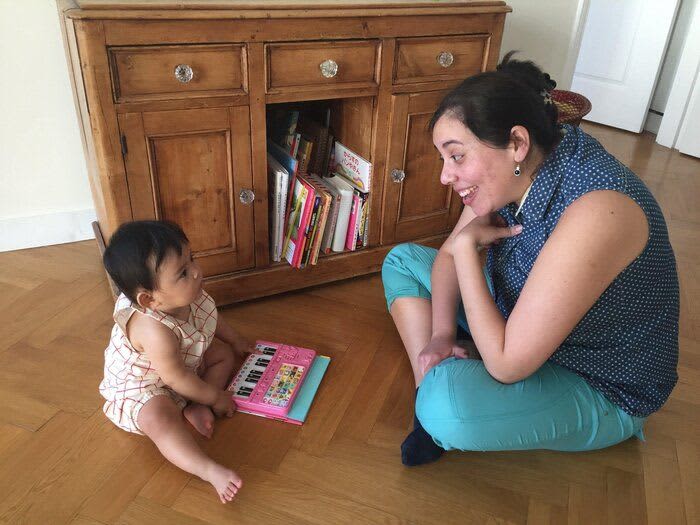

安發 フランスの教育の軸は「小さいころから自分で考え、議論できる市民に育てること」。すごく印象に残っているのは、生後3カ月で保育園に入ったときのこと。娘はまだ寝返りすらできませんでした。自分で動ける大きな子がぶつかってきたとき、「嫌なら怒りなさい。怒らないと嫌だってわからないよ」と先生が娘に言ったんです。そして「怒るときはギャーッ!って言うのよ」と教えていました。

3歳で義務教育が始まると、フランス語の1学期の目標は、「自分が好きな絵本の内容と好きな理由を説明し、反対意見が出たら反論することができる」というものでした。

赤ちゃんのときから一個人として扱い、自分の意見を主張することと、相手の意思や考え方の違いを尊重する大切さを教える。娘の人生の土台を作ってもらっているんだと感じました。

――日本の子どもたちが健やかに成長するために、必要なことは何だと思いますか。

安發 親が幸せだと子どもは幸せに育ちやすいです。そのために必要なのは、子育て中の親をしっかり支える枠組みです。「親を甘やかす」「私たちの時代はサービスなんてなかったけど必死で子育てした」と言われることがありますが、「私は我慢したからあなたも我慢するべき」という考えでは、「自己責任」の社会になります。そこでダメージを受けるのは、環境の影響が大きい子どもたちです。子どもが守られる社会を作れば幸せに育ち、人を守ろうとする大人が多い社会になると思います。

娘を産んだあとの助産師訪問の中で、「ママの人生と赤ちゃんの人生は別のもの。子どもはいろいろな人から愛情をもらい、学んでいく必要がある」と言われました。

子どもは親だけが育てるものではなく、複数の人に育ててもらうものなんだと、その言葉で気づいたんです。

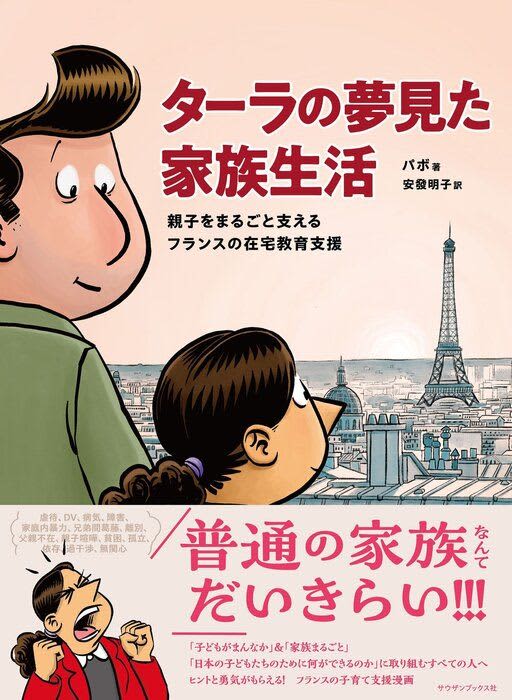

2024年2月に、みんなで子どもを守り育てる社会の一つの姿を描いた『ターラの夢見た家族生活 親子まるごと支えるフランスの在宅教育支援』という本を翻訳出版しました。どんな家庭に生まれても、安心して育つことができる環境を大人たちが用意することが大事、という価値観が広く共有されるよう活動しています。

お話・写真提供/安發明子さん 取材・文/東裕美、たまひよONLINE編集部

フランスには、子どもを支える親を支えるしくみがあるとのこと。日本の子育て支援も発展を続けていますが、ママ・パパが自分を大切にしながら安心して子どもを育てられる社会を作りたいものです。

安發明子さん(あわあきこ)

PROFILE

フランス子ども家庭福祉研究者。一橋大学社会学部卒業。フランス国立社会科学高等研究院健康社会政策学修士、社会学修士。大学生時代に日本全国とスイスで児童保護分野の機関のフィールドワーク調査を行い、日本とスイスの子どものライフヒストリーを描いた『親なき子』(ペンネーム:島津あき 金曜日発行)を出版。卒業後、生活保護ワーカーとして働いたのち2011年渡仏。フランスの子ども家庭福祉分野の調査をしながら日本に発信。フランスで妊娠・出産し、日本人の夫、7歳の娘と暮らす。

●この記事は個人の体験を取材し、編集したものです。

●記事の内容は2024年5月の情報であり、現在と異なる場合があります。

『ターラの夢見た家族生活 親子まるごと支えるフランスの在宅教育支援』

精神疾患のある母親と暮らす小学生のターラと、ターラ親子を支える在宅教育支援エデュケーター、パボの日常を描いた、フランスの子育て支援漫画。ソーシャルワーカー専門誌の人気連載より1~3巻を収録。「日本の子どもたちが幸せに育つために必要なこと」を、考えるヒントがもらえる。パボ著 安發明子訳/紙製本3000円+税(サウザンブックス)