利休・織部・遠州、茶の湯の美を極めた桃山・江戸初期の茶人たち

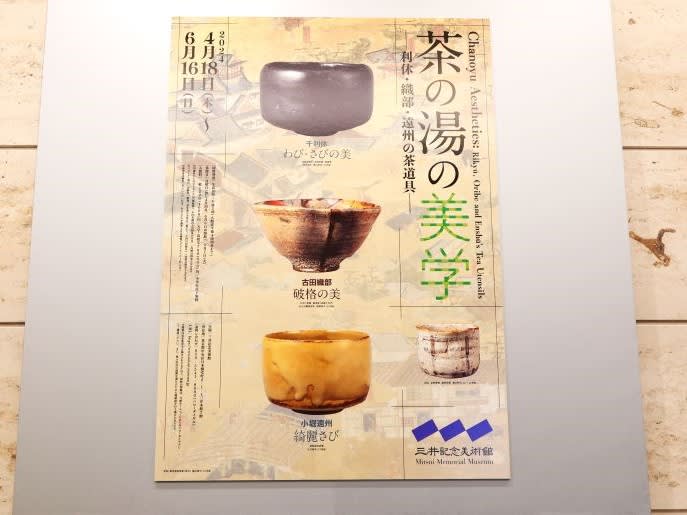

三井記念美術館で開催中の「茶の湯の美学 ―利休・織部・遠州の茶道具」[2024年4月18日(木)〜 6月16日(日)]を見て来ました。

茶道の大成者・千利休(せんのりきゅう)のわびさびの美。「へうげもの」で知られる古田織部(ふるたおりべ)の「破格の美」。作事奉行もつとめた「綺麗さびの美」の小堀遠州(こぼりえんしゅう)。

利休・織部・遠州の茶道具から感じられる美意識を通して、3人の茶人の真実の姿が浮かび上がる展覧会です。

国宝《志野茶碗 銘卯花墻》の展示もあります。

※本展では展示室4に限り、写真撮影が可能です(動画撮影は不可)。撮影には会場の注意事項を遵守してください。

利休・織部・遠州の美意識の違いを知ろう

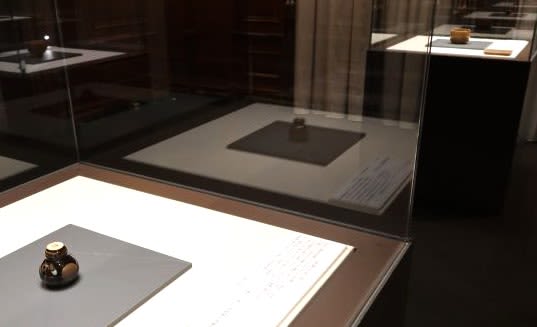

展示室1では、利休・織部・遠州の美意識の違いを感じさせる茶道具の名品をあわせて展示。それぞれの美意識の違いを同じ空間で見ることが出来ます。

展示室2は国宝《志野茶碗 銘卯花墻(しのちゃわん めいうのはながき)》のみが展示されていて、じっくり鑑賞できます。

展示室4は、利休の美意識=「わびさびの美」として利休の消息とゆかりの茶道具、肖像画などが展示されています。※展示室4のみ写真撮影が可能です。

展示室5の古田織部の美意識=「破格の美」、展示室6「数棗と数香合」、展示室7小堀遠州の美意識=「綺麗さびの美」へと続きます。

展示室3「如庵 織田有楽斎の茶室」も、利休の弟子だった織田有楽斎ゆかりの茶道具の名品が並びます。

利休の美意識=「わびさびの美」

重要文化財《黒楽茶碗 銘俊寛(くろらくちゃわん めいしゅんかん)》

戦国時代、交易で富を築いた自治都市・堺(さかい)の豪商たちは、会合衆(えごうしゅう)として町を統治しました。茶の湯の文化も盛んで商談や情報交換に重要な社交の場でした。

千利休は、堺今市町の魚問屋の出身で、茶の湯を北向道陳(きたむきどうちん)に学び、武野紹鷗(たけのじょうおう)に師事し、禅を大徳寺(だいとくじ)笑嶺宗訢(しょうれいそうきん)、古渓宗陳 (こけいそうちん)に参禅し学んでいます。

重要文化財《黒楽茶碗 銘俊寛》。利休自らの「わびさびの美」にかなう茶碗を長次郎(ちょうじろう)に焼かせたと言われています。

最晩年の利休は、豊臣秀吉の禁中茶会に同席した際に居士号を名乗りました。「居士」とは在家の修行者のこと。

利休は茶人として、また在家の仏道修行者として、世の移ろいを見、移り変わり変転し、流転し変化する諸行無常の世に、変化の中にあって変化しない美を求めたのかもしれません。

余分なものを削ぎ落し、素の状態から真実の美を究極まで探求し、生み出された造形美。利休の美意識を体現した黒楽茶碗です。

利休の茶の湯の師、村田珠光(むらたしゅこう)・武野紹鷗(たけのじょうおう)

利休が茶の湯の師と仰いだのが村田珠光と武野紹鷗でした。

右から、伝村田珠光《漁村夕照(ぎょそんせきしょうず)》、《山水図(さんすいず)》、《珠光青磁茶碗 銘波瀾(じゅこうせいじちゃわん めいはらん)》ほか利休の消息とゆかりの茶道具が並びます。

《聚楽第図屛風(じゅらくだいずびょうぶ)》と《千利休画像(せんのりきゅうがぞう)》

秀吉の茶頭として秀吉の弟・羽柴秀長(はしばひでなが)が「内々の儀は宗易(そうえき)、公儀の事は宰相(秀長)存じ候」とまで言われた千利休。

大徳寺山門上の利休像の問題から秀吉の怒りを買い、秀長が没した天正19年(1591)2月、堺へ追放、同月、京の聚楽屋敷にて秀吉の命にて切腹。

利休切腹の聚楽屋敷を偲ぶ《聚楽第図屏風》(右)です。左は、利休の面影を追った肖像画が並びます。

何ものにも染まらない「黒」《黒中棗 追銘影法師(くろちゅうなつめ おいめいかげぼうし)》

利休の茶道具では、黒楽茶碗や、黒漆の棗(なつめ)など「黒」が印象的です。

「黒」は何ものにも染まらない色でもあり、変化し変転する世にあって変化しない不動心を感じさせる存在感がある色です。

わびさびの美を極める利休の茶道具の造形美を際立たせ、ごまかしのきかない素の姿が現れて来る色なのかもしれません。

利休の茶室、国宝「待庵」の二畳の空間で、利休の点前(てまえ)と相対峙する時間の流れの中、利休のわびさびの美意識は、戦地に赴く戦国武将の覚悟と通じるものを感じさせます。

古田織部の美意識=「破格(はかく)の美」

《伊賀耳付花入 銘業平(いがみみつきはないれ めいなりひら)》

美濃出身の大名茶人・古田織部は、利休の弟子で、信長、秀吉、家康に仕えました。利休七哲の1人に数えられます。

秀吉の逆鱗に触れ、堺に蟄居を命じられた利休を、織部と細川三斎(ほそかわさんさい)の2人が淀の泊りで見送った逸話はよく知られています。

利休のわびさびの美を受け継ぎながら、その格を破った織部の美意識は「破格の美」と言われています。

織部好みが影響して焼かれたとされる《伊賀耳付花入 銘業平》。左右の耳付の高さが少しずれており、器自体が歪んだ形をしていますが、釉薬も含めて全体でバランスが取れています。

師である利休のわびさびの美を内に秘めているからでしょうか。奇をてらい傾くまでには至らず絶妙な塩梅で留まっているのが、織部好みの茶陶の魅力のように感じました。

「へうげもの」《御所丸茶碗(ごしょまるちゃわん)》

神屋宗湛(かみやそうたん)の日記に見える慶長4年(1599)古田織部が催した伏見(ふしみ)の茶会。

「ウス茶ノトキ、セト茶碗ヒツミ候也、ヘウケモノ也」とあり、漫画「へうげもの」の元ネタとされたとか。織部好みのゆがみのある黒い沓形(くつがた)茶碗を目の当たりにした宗湛の剽げた印象が伝わります。

白地に黒の釉薬で抽象画のような柄の《御所丸茶碗》。織部好みの沓形茶碗に倣って朝鮮半島で焼かれたものと考えられています。

秀吉没後、隠居した織部は茶の湯三昧の日々を送り、利休亡き後の茶の湯界の第一人者となります。関ケ原では東軍側に味方しますが、大坂夏の陣で豊臣方へ内通したと咎められて切腹。一族も滅んだそうです。

小堀遠州の美意識=「綺麗(きれい)さびの美」

《薩摩甫十瓢箪茶入 銘十寸鏡(さつまほじゅうひょうたんちゃいれ めいますかがみ)》、《高取面取茶碗(たかとりめんとりちゃわん)》

《薩摩甫十瓢箪茶入 銘十寸鏡》と小堀遠州の箱書のある《高取面取茶碗》。

すっきりとして垢ぬけていて、きれいで俗なところがない茶道具に、小堀遠州の「綺麗さびの美」の洒落たセンスを感じさせます。

華美な装飾がないところは、利休のわびさびの美意識も流れているかもしれません。

小堀遠州は、近江(おうみ)国出身。父は作事に優れ、浅井長政(あざいながまさ)、羽柴秀長(はしばひでなが)、豊臣秀吉に仕えました。

遠州も江戸幕府(えどばくふ)の作事奉行(さくじぶぎょう)を務めています。

《菊蒔絵面取茶箱(きくまきえめんとりちゃばこ)》茶器伝遠州所持・蓋裏和歌直書

《菊蒔絵面取茶箱》。茶器は伝遠州所持、蓋裏には和歌の直書があります。

華やかさもある菊文様の蒔絵面取茶箱は、茶器も含めて桃山の豪華さよりはこじんまりとした可愛らしさを感じさせます。

遠州の「綺麗さびの美」の茶道具は、茶の湯を洗練された美の時間と空間を楽しむものとしてさらに昇華させたのかもしれません。

歴史的にも豊臣から徳川への政権交代があり、美術の世界でも狩野永徳の豪壮華麗な桃山美術から、江戸の粋にも通じる狩野探幽の瀟洒端麗な都会的な美に移り変わる時期、遠州の「綺麗さびの美」も時代の美意識を映していたのでしょうか。

国宝《志野茶碗 銘卯花墻(しのちゃわん めいうのはながき)》

安土・桃山時代、織田信長、豊臣秀吉が天下人の時代、貿易都市・堺の豪商たちは、信長、秀吉と政治的な結びつきを強めて行きます。

堺からは、信長や秀吉の茶頭(茶堂)を努めた津田宗及(つだそうきゅう)、今井宗久(いまいそうきゅう)、千利休のような茶人が出ます。

戦国大名の間にも茶の湯が流行し、瀬戸・美濃地方などから日本独特のやきものが生まれて来ました。

その中でも国宝《志野茶碗 銘卯花墻》は、桃山時代を代表する茶陶とされています。

織田有楽斎(おだうらくさい)の茶室・国宝「如庵(じょあん)」の写し

織田信長の弟・織田有楽斎の茶室・国宝「如庵」を写した茶室です。

明治40年頃から北三井家の所有でしたが、戦後は、名古屋鉄道所有となり愛知県犬山市の有楽苑に移築されています。

利休の弟子でもあった有楽斎は、北野大茶湯にも参加しています。

織部や遠州とも親交があったそうで、織部亡きあとの茶の湯界の第一人者として、茶道三昧の日々を送ったとされています。

利休・織部・遠州の革新的な美意識に出会う

三井記念美術館「茶の湯の美学 ―利休・織部・遠州の茶道具」は6月16日(日)まで。

利休・織部・遠州の茶道具に象徴される革新的な美意識は、現代まで続く日本的な美意識の一つの形を作った時代の精神と言えるかもしれません。

茶の湯のたしなみがある、ないに関わらず、桃山・江戸初期の茶人の美意識に触れ、茶の湯の美学を楽しめる展覧会です。是非お出かけください。

ミュージアムグッズ

ミュージアムグッズは、季節の懐紙(660円)、お煎餅の冬富士(砂糖)、春富士(抹茶)(各162円)薬種茶和紅茶8パック袋入り(1‚404円)、を購入。

薬種茶和紅茶は薬味と和紅茶がほどよくさっぱりした風味。(茶器と茶たくは非売品です。お好みの器でお楽しみください。)※価格は全て税込です。

※在庫はご確認ください。

〇三井記念美術館

URL:https://www.mitsui-museum.jp

住所:東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号 三井本館7階

ハローダイヤル:050-5541-8600

交通:東京メトロ銀座線三越前駅A7出口より徒歩1分、東京メトロ半蔵門線三越前駅徒歩3分A7出口より徒歩1分、東京メトロ銀座線・東西線日本橋駅B9出口より徒歩4分、都営浅草線日本橋駅徒歩6分B9出口より徒歩4分

◯茶の湯の美学 ―利休・織部・遠州の茶道具

会 期:2024年4月18日(木)〜 6月16日(日)

開館時間:10:00〜17:00(入館は 16:30 まで)

休館日:月曜日

入館料:一般 1,200(1,000)円、大学・高校生 700(600)円、中学生以下無料

※ 70歳以上の方は 1,000 円(要証明)。

※ 20名様以上の団体の方は( )内割引料金となります。

※ リピーター割引:会期中一般券、学生券の半券のご提示で、2回目以降は( )内割引料金となります。

※ 障害者手帳をご呈示いただいた方、およびその介護者1名は無料です(ミライロID も可)

〇ミュージアムショップ

*美術館の営業時間に準ずる