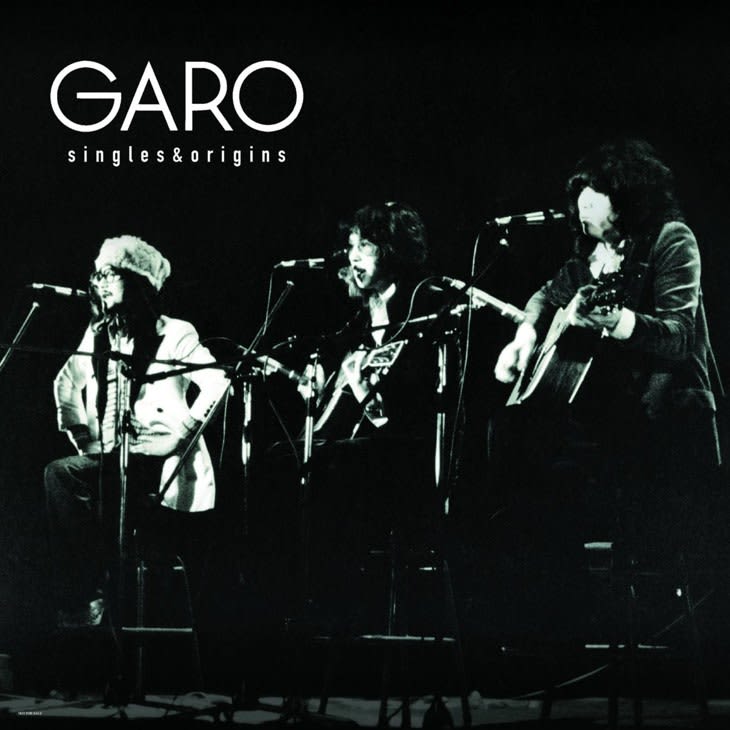

洗練されたアメリカンロックのイメージを持つガロ

2024年5月29日、ガロのベストアルバム『シングルズ&オリジンズ』がリリースされる。

これは作曲家でもある村井邦彦と作詞家の山上路夫が1969年に音楽出版社として設立したアルファミュージック55周年プロジェクトの一環として企画されたもの。ガロは村井邦彦が川添象郎、ミッキー・カーティスらと立ち上げたレーベル、マッシュルームレコードから1971年にデビューし、「学生街の喫茶店」(1972年)のヒットなどで同レーベルを代表するアーティストとなっていた。

今振り返ってみても、一般的に言えばガロはやっぱり「学生街の喫茶店」のイメージが強いと思う。同じ年にヒットしたチューリップの「心の旅」やかぐや姫の「神田川」、チェリシュの「てんとう虫のサンバ」などに通じるフォークと歌謡曲のテイストをあわせ持ったグループという印象を抱いている人が多いだろう。

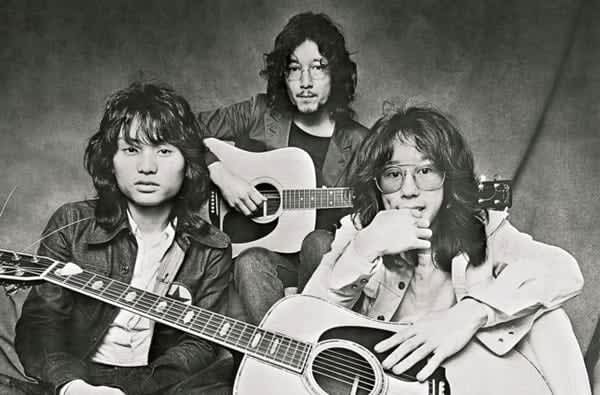

しかし、ガロの音楽性はもっと幅広いものだ。僕がリアルタイムでガロに感じていたのは、アコースティックでありながら洗練されたアメリカンロックのテイストを感じさせるグループというイメージだった。

松崎しげるが在籍していた “ミルク” が前身になるかも??

ガロの前身は、ある側面から見れば松崎しげると日高富明(トミー)が1960年代末期に結成していた ミルクというバンドだったかもしれない。そのバンドではライブにおいてしばしば日高が抜けることがあって、その穴埋めにリードギターとして手伝っていたのがバンドとも交流のあった堀内護(マーク)だった。ミルクというバンド名は固定でなく、夏場には “アイスミルク”、冬には “ホットミルク” と名乗っていた。ちなみにマネージャーだったのが後の宇崎竜童だ。

ホットミルクはアメリカの白人ドゥーワップ・グループ、ザ・ミステリアンズのヒット「ハッシャバイ」を1971年に日本語カバーしてレコードデビューしている。この時にはすでに松崎しげるや日高富明は脱退していてメンバーはガラリと変わっていた。しかし、クレジットは無いけれど、日高はこのレコーディングに参加しているという。

1971年デビュー、当時のロックファンから一目置かれる存在に

ミルクを脱退した日高は旧知の堀内とデュオチームを結成して活動する。その傍ら堀内は川添象郎がプロデュースしたロックミュージカル『ヘアー』に出演し、そこで出演者のひとりだった大野真澄(ボーカル)と知り合う。そして、3人が傾倒していたCSN&Y(クロスビー、スティルス、ナッシュ&ヤング)のレパートリーをカバーしたことがきっかけとなり、彼らはガロとしてデビューすることとなった。

1971年10月にシングル「たんぽぽ」(カップリング曲は「一人で行くさ」)でデビューし、11月にはファーストアルバム『GAROファースト』をリリースしている。これらは大きなヒットとはならなかったが、アコースティックギターを主体とした洗練されたサウンド、緻密で美しいコーラスハーモニー、洋楽的センスを感じさせる楽曲で当時のロックファンから一目置かれる存在となっていった。

ライブシーンでも、ロックバンドやフォークアーティストのなかで、オリジナル曲とCSN&Yをはじめとするカバー曲を織り交ぜたガロのステージは、ソフトでありながらロックスピリットを感じさせる演奏を聴かせ、聴衆を魅了していった。現在のベテランアーティストの中にも、当時、ガロのステージに衝撃を受けたという人は少なくない。しかし、それはあくまでも先進的な音楽ファンのなかでの評価であり、商業的な大成功には必ずしもつながらなかった。

当初はB面に収録された「学生街の喫茶店」にリクエストが集中

1972年6月、セカンドアルバム『GARO2』がリリースされ、同時にシングル「美しすぎて」がリリースされたことで情況が大きく変わっていく。

最初は大きな反響は無かったが、シングル「美しすぎて」のB面に収録された「学生街の喫茶店」がラジオや有線放送で次第にリクエストを集めるようになり、翌年にかけて大ヒット。ガロはポップ・フォークグループとしていきなり脚光を浴びるようになった。しかし、このブレイクによって彼らは商業的成功を手にする代償として、アーティストとしての軸足にブレが生じていったようにも思える。

彼らのデビュー曲「たんぽぽ」やファーストアルバムの収録曲は、ほぼメンバーによるオリジナル曲だった。そして、セカンドアルバムでは村井邦彦、すぎやまこういち、かまやつひろしらに提供された楽曲とビートルズ、ブレッドなどの洋楽カバー曲から構成されていた。

しかし、ヒット曲となった「学生街の喫茶店」は作詞:山上路夫、作曲:すぎやまこういち、「美しすぎて」も作詞:山上路夫、作曲:村井邦彦と、外部作家による提供曲だったことにより、彼らのオリジナル曲とヒットするための曲の間に齟齬が生まれ、そのせめぎあいによってGAROの音楽性がブレて見えるようになってしまったという気もする。

サードアルバム『GARO3』(1972年12月)では、またすべての楽曲がメンバーのオリジナル曲で構成されていたが、「学生街の喫茶店」に続くヒット曲となった「君の誕生日」(1973年)はアルバムに収録されないなど、どこかちぐはぐな印象がある。さらに1974年以降はシングル曲とアルバム曲を完全に区別して、シングルでは時流とヒット曲を意識しながらアルバムは作品性を重視したコンセプトアルバムにアプローチするなどの試行錯誤がみられた。

ガロの音楽性の広がりを示す「シングルズ&オリジンズ」

『シングルズ&オリジンズ』には、健在である唯一のガロのメンバー、大野真澄の選曲によるカップリング曲も含んだシングル曲15曲とアルバム曲7曲の計22曲が納められている。これらの楽曲はメンバーによるオリジナル曲、外部作家の提供曲、さらにはメンバーと外部作詞家の共作などのバターンがあり、曲調もさまざまなものがあるが、それはガロが直面した作品性とヒット性のバランスを図る試行錯誤の結果でもあると同時に、ガロの音楽性の広がりを示すものでもあった。

『シングルズ&オリジンズ』を聴いて感じるのは、1970年代前半という時代の中で、洋楽的試行と日本的音楽土壌を融合させようとしていたこと、その結果として彼らが後のシティポップと呼ばれる音楽の源流となっていたことだ。ガロは1975年に解散してしまったが、その後も作品の中に垣間見えるプログレッシブなアプローチなど音楽的冒険を突き進められていたら、どんな作品が生まれていただろうと想像したくもなる。

まったく個人的な感想だけれど、もしかしたらガロが表現していた音楽的可能性のある部分をアルフィーが引き継いでいるのかもしれない。卓越した楽器の演奏力と幅広い音楽性、3人のメンバー全員がリードボーカルをとり、同時に高度なハーモニーワークを駆使していることなど、ガロの特徴であったものをアルフィーは自分たちの武器としてさらに発展させて、オリジナリティあふれる多彩な音楽性を創造している。そんな見方もできるのかもしれないという気がした。

カタリベ: 前田祥丈