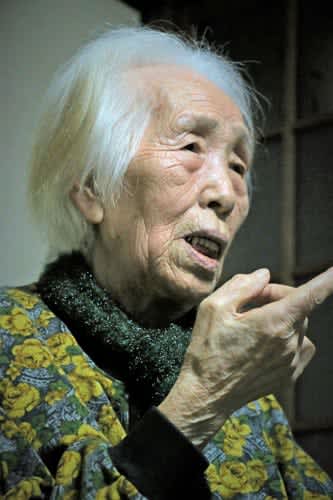

来年の被爆80年に向け、長崎原爆被災者協議会(長崎被災協)が被爆証言を世界に発信するプロジェクトが着々と進んでいる。1月以降、約20人の証言動画をユーチューブで公開。語り部として長年活動する人のほか、表立った活動をしていなかった被爆者たちにも光が当たり始めた。その一人が長崎市の𠮷村八重子さん(96)。爆心地から700メートル地点で生き残り、今も鮮明な記憶を保つ。

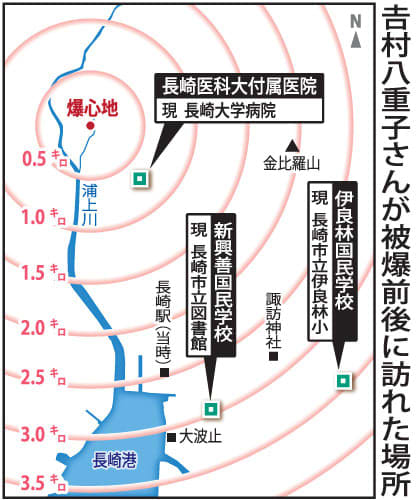

「あの日は木曜日」-。1945年8月9日、当時17歳の八重子さんは長崎医科大付属医院(現・長崎大学病院)にいた。古里の五島を離れて看護学校に進み、2年時の実習で内科病棟の「影浦内科」に配属。影浦尚視医師は毎週木曜、諫早で出張往診をするため不在だった。「飛行機の音がする」。外来本館につながる渡り廊下から空を見ようとした瞬間、衝撃を受けて気を失った。

午前11時2分、米国が投下した1発の原子爆弾が長崎の上空約500メートルでさく裂した。

意識が戻ったのは丸一日がたった10日午前。付属医院裏にある金比羅山の山中に運び込まれ、原っぱに横たえられていた。爆風で飛ばされた時のものか、全身が打撲や切り傷で痛み、右後頭部から流血。乾いた血が髪にこびり付いていた。

近くにいた女性の肩を借り、付属医院と反対方向に山を下りた。その道中、木の枝に引っかかった紙切れを見つけた。赤ちゃんに授乳する女性の絵とともに、こう書かれていた。

「長崎良い街 花の街 8月は灰の街」。米軍がまいたビラだろうか-。出血のためフラフラと歩きながら思った。

頭などに傷を負いながらも金比羅山を歩いて越え、伊良林国民学校の救護所にたどり着いた。多くの負傷者が足の踏み場もないくらいにひしめいていた。

八重子さんは桜の木の下に横たわったが手当てを受けられず、通りがかった看護学生に「(付属医院がある)坂本町に連れて帰って」と懇願。焼け野原を歩いた。茂里町の三菱製鋼所は煙突が数本だけ残り、付属医院の正門前に死んだ馬が転がっていた。10日夕に到着。防空壕(ごう)で3日過ごした。

各地の救援隊が続々と長崎入りしていた。付属医院では佐世保の海兵団が負傷者を集め、担架で「調外科」の手術室に移した。八重子さんが運び込まれた一室には体が膨れ上がった2人の遺体があったが、もう怖いという感覚すらなかった。

さらに数日を過ごし、15日の終戦を迎えた。「とうとう負けた」と思うと悲しく、周りの人たちと一緒に泣いた。でも、人に言えない安堵(あんど)もあった。「やっと戦争が終わったか」

戦後間もなく、特設救護病院として各地から負傷者が集められた新興善国民学校に、八重子さんも移された。寝かされたのは2階の教室の片隅。周りで1人また1人と亡くなり、医師が駆け回っていた。混沌(こんとん)とする教室。五島から捜しに来た母親と再会する8月下旬まで、八重子さんはじっと待ち続けた。

母と一緒に五島へ戻ると、島の公立病院は長崎で被爆した人たちが廊下まであふれていた。病院近くに一間を借りて通院し、治療を受けた。10月末ごろ、長崎医科大から本土に戻ってくるよう連絡が届いた。

付属医院内の片付けを手伝っていた11月のある日。コンクリートの間に挟まれた男性の遺体が見つかり、荼毘(だび)に付した。研究用のウサギやネズミを飼育していた人のようだった。同大の犠牲者は教職員や学生ら900人近くに上る。

■ ■ ■

八重子さんは戦後、看護師や保健師として40年以上勤めた。被爆証言の語り部を頼まれたこともあるが、人前に出るのが苦手で断ってきた。ただ20年ほど前に一度、ラジオ番組で被爆証言を語ったことがある。毎年8月9日には録音した証言を聞き返して、涙する。「核兵器をなくしてしまわんと。人が人を殺して何が幸せになるのか」