「Z世代の意見はどうですか?」

ここ数年、そういった質問がメディアで頻出している。Z世代は教育や環境問題についてどう思うのか。Z世代の働き方やジェンダー感はどのようなものなのか。

確かに、特定の世代から生まれる傾向というものはあるかもしれない。しかし、SNSの普及により、自分の好きなものや興味関心のある社会問題などを個人が深掘りできるようになった今、「Z世代らしさ」の中枢をなしているのは「多様さ」「一貫性のなさ」であるとも思う。

そんな中で、マイクを向けられた個人がZ世代を代表させられて、こうしたすべての問いに答えられるだろうか?

「理想化されたZ世代の重荷、というか、最初から言ってほしいことが決められてる感じはありますよね。わかりやすくてセンセーショナルな答えが求められるのは理解できますが、大人によって切り抜かれたり編集されたりした『Z世代らしさ』と、実際のZ世代との間には違うところも大いにあるなと思うんです」

そう語るのは、Z世代のエディターで、クィアギャル(※)のKaiさんだ。

Kai さん

小学館の10代・Z世代向けメディア&コミュニティ、Steenzが展開するポッドキャスト『Seriously Kidding』のスピーカーをはじめ、多岐にわたる方法で発信活動を続けるKaiさんに、活動の根幹にあるものや「Z世代から見たZ世代」、そして社会への想いを聞いた。

※クィア:性的マイノリティを広範的に包括する言葉

「Z世代」への違和感と、答えを求めない発信活動

── Kaiさんを初めて知ったのは、ポッドキャストの『Seriously Kidding』でした。K-POPや人間関係についての雑談をしていたと思ったら、いつの間にか社会問題にシフトしていることも多く、その「ライブ感」がすごく好きです。

えぇ嬉しい!ありがとうございます。『Seriously Kidding』はそれこそ、kidding(冗談まじり)な感じで始まったんです。職場で同僚の2人と無駄話をしまくっていたら、同席してたプロデューサーの方が「もうポッドキャストにしちゃえばいいんじゃない?」と面白がってくれて(笑)。リスナーはZ世代の高校生や大学生が多いので、そうした世代の人たちの声から気づきも得ながら、社会を身近に感じるきっかけや学びの場になれていたらいいなと思います。

基本的にトピックに沿った意見を持って準備していくのですが、会話の中で意見が変わったり、他の2人に教えてもらった情報からアップデートしたりしていく。自分の立ち位置を微調整していく様子もシェアできることが、音声コンテンツの醍醐味だと思います。文章だと後で編集ができてしまうので、形がパキッと整いすぎてしまうこともあるんですよね。

Seriously Kidding

─── 揺らぐ過程も発信の一部になっているんですね。

そうですね。『Seriously Kidding』の他に、社会問題に関するインディペンデントマガジン『over and over magazine』の制作やイベント開催をすることもあるのですが、結果や結論に固執しすぎないことは一貫して大切にしています。

読み手や参加者に「これってなんだろう?どう思う?」と問いかけて、一緒にあっちに行ったりこっちに行ったりして、その揺らぎの中で「こうかも?」と思えるものが見つかったらいいよね、と思うんです。もちろん結果や結論が必要なときもありますが、必ずしも急ぐ必要はないということが前提です。

─── Kaiさんご自身もZ世代に当てはまりますが、「Z世代の発信」には、それこそ画一性やわかりやすさが求められたりしませんか?

最近は少し減ったようにも思いますが、「Z世代=リベラル」という切り口は確かに多いですよね。しかし、それはあくまでも一部のコミュニティの傾向の話であって、本来ならば「人による」というのが大前提ですよね。

大人が言ってほしいことを言ってくれそうな人にだけマイクを向けたり、事前に結論や正解を一方的に決めた上でのコミュニケーションも少なくない。そうやって一部の人が政治的な道具としてZ世代や若者という言葉を使って、ラベリングをしていることには強い違和感があります。

Z世代の人たちと関わっていくなかで、政治に関心はあるけど、デモに参加したり、発信や署名活動をしたりといった積極的な行動はしていない・できない人が少なからずいることに気づきました。それに若い世代は経済力があまりないこともあり、「エシカルやエコが大切なのはわかってるけど、お金がないから激安の通販で買っちゃう」という意見も少なくありません。そうやって生の声を集めながらフィルターバブル(※)から半歩外に出たときに「Z世代って、そこまで画一的ではないな」と私は気づきました。

とはいえ、性加害者が厳しく非難されたり、企業がCSRを積極的にはじめた背景のひとつには、実際に社会問題に関心の高いZ世代を含めた人たちがそういった事柄に声をあげてきた成果も確実にあると思います。社会が描くほど画一的で極端ではないけれど、そこには確かに時代性を映し出している若者たちがいるのかな、と思います。

※自分の思想と同じ傾向の情報が「泡の壁」のように自分を囲んでいて、違う意見や情報が見えにくくなっている状態

私の「こう思う」が誰かのエンパワーメントになるのかも

── Kaiさんはクィアを自認していますが、それこそ特定のラベリングはしていませんね。

そうですね。一応セクシュアリティはクエスチョニング(※)でクィアとは言っているんですけど、こだわりはないですね。三人称もなんでもよくて、名前の後につく敬称は私の中で脱ジェンダー化されたものなので、特定の性別に決めつけられない限りは「ちゃん」でも「くん」でもいいと言っています。「決めなくていい」というスタンスは、活動の根幹にも通づることがあるかもしれませんね。

※自身の性自認と性的指向、またはそのどちらかが決まっていないセクシュアリティ

昔からネイルが好きで、周りがスマホゲームをしている中でもSnapchatで自撮りをしたり、Vineで踊ってみた系の投稿や、「けみお&アミーガチュ」の投稿を観ていました(笑)。今思えば「他の男子とはなんか違う」と感じていましたし、それが「良いこと」と認識していた自分もいたと思います。しっかりと自分の性に向き合い始めたのは大学3年生の頃です。内閣府の日韓交流プロジェクトに参加したときに、LGBTQIA+やフェミニズムを日程のワークショップでテーマとして扱ってて、そこで初めて単語や概念を知りました。

プロジェクト後、友だちと話しているなかで『anone,』というサイトの話題になり、最近流行っているMBTI診断(※)みたいなノリでセクシュアリティ診断してみたんです。そこで最初に「Xジェンダー・ノンバイナリー」という答えが出て、「自分はクィアという括りなのかもしれない」と驚きながらも、これまでの伏線回収に腹落ちしました。そこに書いてあることすべてが自分に当てはまったわけではないのですが、自分を理解したり説明する上で参考になるものや言葉が見つかったときはショックというより、安堵したのを覚えています。

※ 4つのアルファベットで個人の性格を16のタイプに分類する診断

── クィアであることは、現在の発信活動にも影響しているのでしょうか?

認知が活動につながった経験から今に至ります。再度日韓交流プロジェクト中の話になりますが、私は肌が弱いのでスキンケアに気をつけていて、日傘を差すこともあるのですが、その都度「女子力高いね」と言われてモヤモヤしていたんです。それを知っていた友だちが、プロジェクト内のワークショップで「男らしいとか、女らしいとかって、もう古い価値観だと思う」と(私のことは言及せずに)発信してくれたんです。

そういった経緯から「自分はこれについて書かなきゃ、残さなきゃ」と思って、「男らしさに自分は縛られているけど、それはもうやめよう」というテーマでブログ記事を書いてみました。それがメディアの方の目に留まって、Toxic Masculinity(有害な男らしさ)特集回のメディア出演にも繋がりました。私の発信に対する同意や感謝のコメントを見て「自分の『こう思う』が誰かのエンパワーメントになりえるんだ」と思ったことが、現在の活動の始まりです。

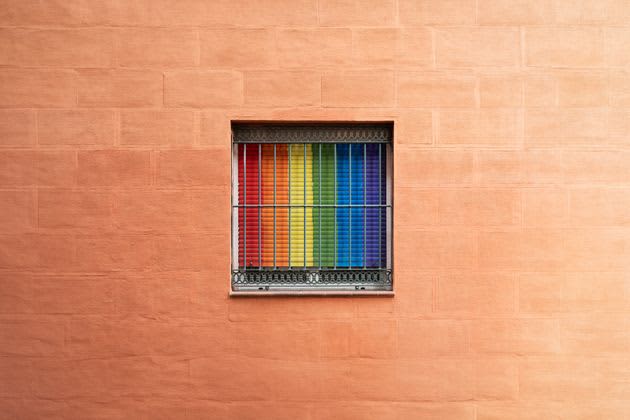

── 4月にはTRP(東京レインボープライド)もありましたね。

私は日程中、韓国に滞在していたので参加しませんでしたが、胸を張って韓国のクィア・アライの友人に紹介はできませんでした。LGBTQIA+に関して差別的であると批判されている企業が出展していたり、パレスチナ・ガザを侵攻しているイスラエルに製品・サービスを提供し、ボイコット対象になっている企業も協賛していたりと、批判の声も出ていましたよね。

こうした声を放置して、経済的で企業のピンクウォッシュの場になってしまっている側面も事実としてあり、とても残念に思います。一方であの場は企業内のクィアやアライの方々にとって会社内部へのアピールにもなっていたり、海外からやってくるクィアやアライの方々との関わりや連帯のチャンスにもなっている。色々な意見がありますし、あくまでも私個人の気持ちですが、多くの人と同じく「クィアもアライも安心して連帯し楽しめる場としてプライドがあればいいな」と切に願っています。

韓国のファンダムから学ぶ「知識が意味を持つ瞬間」

── 韓国やK-POPカルチャーにも関心のあるkaiさんの発信では、よく「ファンダム」という言葉が出てきます。

ファンダムはざっくり言うと、アーティストのファンの集団のことで、私は特に韓国におけるK-POPのファンダムに注目していています。明確な定義はないのですが、一般的なファンクラブとの違いのひとつは、ライブに行ったりグッズを買ったりといった「消費的な応援」以外の構図があることだと思います。

例えば、アイドルの生配信中に不買運動の渦中にある企業の製品が映り込むと、社会問題に関心のあるファンから「今のタイミングでそれが映るのは危ないかも」「それ映って大丈夫?」という声が寄せられたりもする。そのコメントを受けて、後からアイドルがその配信のアーカイブを消去した例もあるんです。他にも、文化の盗用や有害な男性性を是正するような歌詞の曲が出ると、ファンから事務所への批判の声が上がったりもします。上下関係というか、圧倒的な「神様」を必ずしも求めていない関係性に面白みを感じます。

── ファンは応援者であり監視者でもある。

そうとも言えるかもしれませんね。加えて、情報至上主義ではないことも面白いです。社会では「知識があるかないか」でその人の持つパワーが変わってしまいますし、政治にしても何にしても、特定の知識を網羅した人しか話せない空気がいつの間にか形成されている場面もある気がしていて。

しかし、ファンダムでは、あくまでも「自分に何ができるか」がコミュニティの背骨になっている傾向にあります。単純化した例ですが、仮に韓国アイドルの新曲MVが公開されたとします。ファンの中には衣装に詳しい人や音楽に詳しい人、マルチリンガルの人などがいて、「これを手がけているデザイナーはこの作品のときと同じで、こんな活動をしている人だよ」「このソングライターはこの曲を書いた人で、流行のサウンドを入れているね」みたいなことをそれぞれに深掘りして、その情報を拡散・共有し合うんです。共創することでコミュニティ自体が盛り上がっていく感じが面白くて、そういうコミュニケーションって素敵だなと思います。

ファンダムの仕組みを見てると「自分もそういう活動や発信をしていけたらいいな」と思います。社会や政治についても、生活の中で全員が「一人で勉強」なんて余裕があるとは限りません。そんな中で「あれもこれも」と一人ひとりが息を切らすよりも、一度立ち止まって「どうしたらいいんだっけ?」と考えてみれば、やっぱり分担が理想的だと感じるはずです。互いに詳しい分野の情報交換をしあえば、政治や社会も身近になっていく。知識を持つことではなく、知識をどう使っていくか、みたいなことですね。

社会の「バグ」と向き合うために

Kaiさん

── Kaiさんのこれからの活動はどのようなものになるのでしょうか?

これからも色々なところに実際に行って、知って、学んだ上でそれをなるべく多くの人に届けたいです。

学生の頃はずっと「就活しなきゃ」というカルチャーのなかにいましたが、就活サイトには載っていない働き方をする方に出会ったことが転換点になって、今の自分がいるのかもしれません。だから私も自分の存在を通して「こんなんでも生きていられるぜ」というのをシェアしていきたいですし(笑)、発信者としての魅力ももっと高めたい。そうすれば社会問題への興味を持ってもらうきっかけにもなれるのかなと思っています。

こうやって話してみると「ポピュリズムっぽいな」と自分でも思ってしまうのですが、例えばサステナビリティや社会問題を扱ったイベントのキャスティングで、言葉を選ばずに言えば「もっと本質的でかっこいい人いるのに...」みたいな「バグ」を私は少なくとも何度か見てきました。そういう場で選ばれるような、政治的かつファッションや音楽、アートなどのカルチャーにも接続した人と繋がって広げていけたら、状況は変化していくのかもしれないと周囲の活動を間近で見ていても感じます。

── メディアを通して発信するKaiさんではなく、Kaiさん自体もメディアとして機能していきたい。

そうですね。知識を網羅した一方向的なメディアではなく、情報の受け手と知識を共有しあって、互いをアップデートし合うためのきっかけ的な感じでしょうか。

本当に統一感がなくてすみません(笑)。でも私が社会の蓋を開けていく中でたどりついた、このチグハグさこそが、それだけ社会が複雑だということを表しているのかもしれません。冒頭で「画一的なZ世代」に対する違和感について話しましたが、やはり「これはこういうもの」と言い切れないのが社会の難しさであり面白さなのかもしれませんね。

これからもチグハグさと余白を大切にしながら、答えのない発信を続けていきたいと思います。